建築家の自邸評価を試みる本連載でIRONHOUSE は異色な存在だろう。なぜならこの住宅は構造家である梅沢良三氏の自邸だからだ。構造家の自邸であり、構造家自身が設計者として名を連ねるこの住宅の評価はいかなるものであろうか。盛夏の強い日差しの中、世田谷の住宅街に広がる深い緑を通り抜けて表れたのは、さび色の鉄の塊が鎮座したかのような強烈な外観を持つIRONHOUSE であった。しかし見上げてみると頂部から垂れ下がる植栽が風になびき牧歌的な雰囲気が漂っている。住宅には違いないはずのこの鉄の塊の中は一体どうなっているのであろうか。

住宅を評価するということ

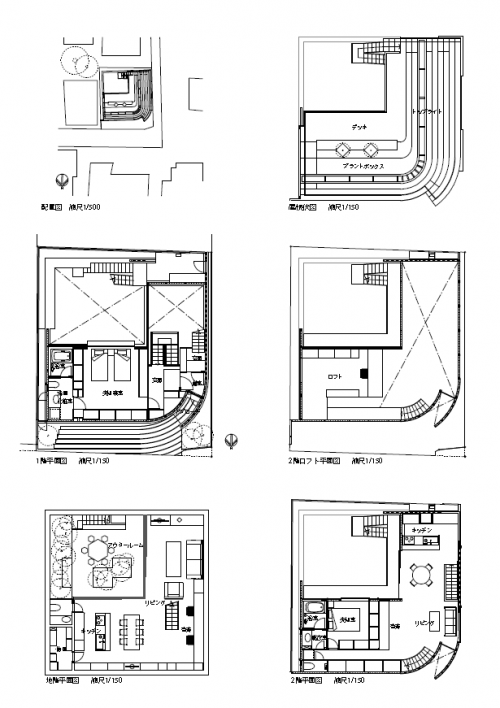

IRONHOUSE は地階・1 階に梅沢氏夫妻が、2階に子家族が住む2世帯住宅である。角地の特性を生かして、総堀された敷地にL字型に建築が挿入され、角地の反対に中庭(アウタールームと名付けられている) を抱え込むような構成となっている。さて、住宅を評価する試みにあたって建築学会の作品選集の選考基準も参考にクライテリア(評価軸)を挙げるとすれば、1. 設計の論理性、2 . 環境への適合性、3 . 内部空間の造形、4. オリジナリティとなるだろうか。ここで、われわれ建築学会設計計画評価小委員会としては、「建築計画学」からの評価も加えていきたい。ちなみに、建築評論家の五十嵐太郎氏は「自邸は二十世紀の建築家にとって、もっとも重要なマニフェストの装置」( 「現代建築に関する16章 空間、時間、そして世界」、講談社) であり、「建築家が自邸を設計し、世にその存在を問うということは、二十世紀の建築に顕著な事象として特箪すべきこと」と指摘している。それでは小住宅でありながら建築学会作品賞を2011年に受賞した「IRONHOUSE」を対象として、その空間に迫っていこう。

原初的住居としての洞窟空間

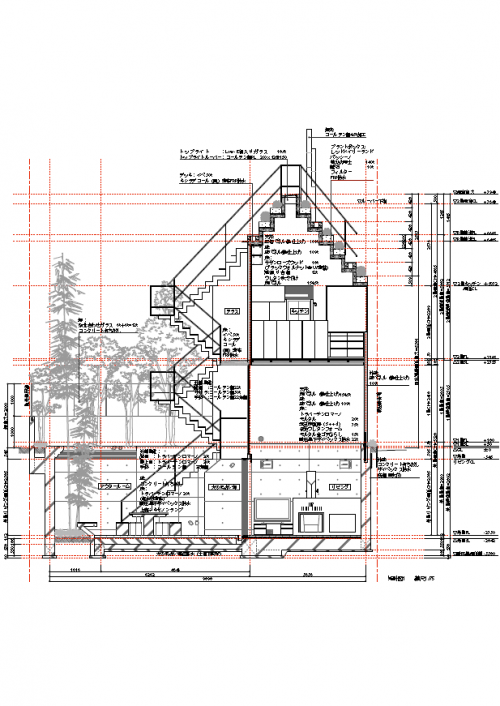

IRONHOUSE の中に一歩足を踏み入れると一瞬にして清涼感に包まれる。外部の強烈な日差しと、鉄の塊に見える外観から、道産子の箪者などは熱的性能の面で不安を感じたが、中に分け入ってそれは氷解することとなる。玄関に入ると控えめな照度のなかを風が抜ける心地よい皮膚感覚を体感できるからだ。その視線は地階から上部へと貫通するアウタールームによる空間の抜けに吸い込まれていく。アウタールームに配された植栽に濾過された光は、地階の内から外にかけて敷き詰められたトラバーチンロマーノによって照り返され、白い世界をつくりだす。土留めとしても機能し、地階壁面を取り囲むコンクリート打放しの質感は、重心の低い、しっとりした空間をつくりだし、そこを爽やかな風が抜ける。イスラーム建築にも通じる明暗と静寂の世界とでも言おうか。光を巧みに扱ったこのような感覚に訴える空間は建築家・設計者の椎名英三氏の手によるところが大きいだろう。そして、内部空間を包みこむのが壁・天井にも露出した鉄の肌だ。その肌のざらつきとも相まって、ノコギリ形状をした家型断面の天井が見せる彫刻的な造形を見上げて想起されるのが「洞窟」だ。IRONHOUSEには旧石器時代の洞窟住居にも通じる住居の原初の姿が内包されているのかもしれない。

建築造船の異種配合から、

モノ派抽象派へ

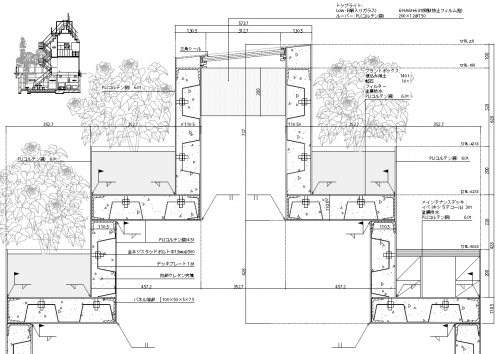

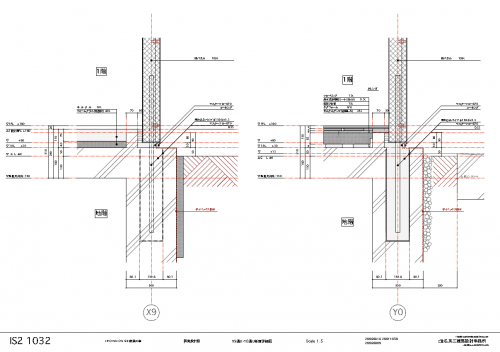

このIRONHOUSE、ただの鉄骨造ではない。鉄板造とでも呼べる特殊な構造で成り立っているのだ。鉄を構造材料として用いた系譜からみると、鉄骨造の最初期に挙げられるパクストンによる「水晶宮(1851年)」以来、長い歴史がある。しかし、いずれも骨と皮の骨の部分を担ってきたと言えよう。ちなみに、1755年に刊行され、近代合理主義的建築の源泉と評価されているロージェの「建築試論」(中央公論美術出版) では、「原始の小屋」が木による軸組構造として登場する。日本の住宅史に日を向けると、平屋のモダニズム住宅の延長に広瀬鎌二の「SH-1(1953)」が鉄骨造としてはじめて出現する。SHとはスチールハウス、まさしく鉄の家という意味であるが、これも軸組構造であった。そして21世紀に入って、皮だけでできた建築が出現するようになる。つまり、鉄を面材として用い、それ自体が構造材としても成立している建築である。このようなモノコック構造(リブ材によるセミモノコック構造も含めて)による新たな構法はどうも日本において集中的に見られるようだ。一例を挙げると、IRONHOUSEをはじめとして、「梅林の家」(妹島和世、2003)、「森山邸」(西沢立衛、2005)、「NYH」(ヨコミゾマコト、2006)などである。考えてみれば、新幹線や船舶、飛行機からサイロまで、鉄を使用した構造は産業界では以前から当たり前のように見られてきたはずだ。鉄の皮が、快適な居住環境を実現し、住宅レベルのコストに見合い、地域の工務店でも扱える構法を持つまでにはまだ解決すべき問題が山積するなか、建築と産業界の技術が出会い革新的試みが成されたのである。建築史家の藤森照信氏は「産業革命以降、多くの優れた建築的な才能が鉄と取り組んだが、例外なく鉄骨を使い面としての鉄構造に注目したのは川合ぐらいだった。」(「藤森照信の原・現代住宅再見」、TOTO出版)として、コルゲートパイプによる川合健二の「ドラムカンの家」(1966)に言及している。この突然変異は後に石山修武の「幻庵」(1975)に引き継がれ、「リアスアーク美術館」(1994、なんと構造設計は梅沢良三氏である!)で新しい出会いを生み出すことになる。いわば、造船と建築の異種配合である。遠洋漁業の甚地である気仙沼という場所柄が良かったのだろう。この出会いは伊東豊雄の「せんだいメディアテーク」(2000)で、さらに強固になっていく。ちなみに、ヨコミゾマコトは「富弘美術館」(2005)で製缶業者と協働している。ではなぜ住宅において鉄板造がみられるようになったのだろうか。前述の藤森氏は、パネル構造について「住宅スケールには一番合理的なつくり方」であったが「技術的な難しさ」から実現できていなかったことを指摘している。狭小地に建てざるを得ない日本の住宅においてバネル構造のような薄い構造体が求められ、先の出会いが施行性(特に溶接とグラインダー仕上)・経済性での解決を図ったのだ。一方、梅沢氏が開発したサンドイッチパネル(デッキプレートt=75を鉄板t=4.5ではさみウレタンを充填したもの)や断熱塗料など技術面での進展が居住性を向上させていった。このように、オルタナティプモダンとして日本住宅史に登場してきた鉄板造であるが、この流派にも2つの系統があると言えそうだ。モノ派(IRONHOUSE)とその他の抽象派である。コールテン鋼のさび肌を内外に露出し、ノコギリ型形状や曲面による彫刻的造形で鉄の持つ圧倒的な生々しさをそのまま表しているのがモノ派。白くペイントした鉄によって、重力感の喪失した、軽さと透明性の究極を目指すのが抽象派である。初期のモノ派(川合、石山)の発生から、モノ派と抽象派の併存(伊東)、そしてモノ派(梅沢)と抽象派(妹島、西沢、ヨコミゾ)の分離へという鉄板造の系譜が認められるのではないだろうか。

再び、住宅の評価について

対談も含めたこれまでの議論を図版[IRONHOUSEと鉄板造建築の系譜]にまとめてみた。IRONHOUSE は、19Cに遡る建築と鉄との歴史的端緒を見据えながら、線材としての鉄から面材としての鉄に展開するために、他産業の技術を建築に活用しつつ、シングル壁の短所を乗り越え、ダブル壁の開発を実現した完成度の高い次元の作品であることが見て取れる。

ここで、冒頭に挙げた住宅としてのクライテリアについて、項目別に振り返りとして整理してみたい。

1)設計の論理性について:100年住宅を求めるためのメンテナンスフリーの素材の選択と建具・ディテールを含めた空間的造形・環境性の両面における統合力。

2)環境への適合性:躯体の圧倒的な耐用年数と地下空間を活かした快適性。サンドイッチ折板による断熱性能の確保。

3)内外空間の造形:アウタールームによる都市型住宅としての気積の拡張と発錆をも許容した彫塑的空間。

4)オリジナリティ:構造家が構想した構造、即仕上としてのサンドイッチ折板による鉄板造の更なる追求と建築家の空間操作が生み出したユニークな空間。

5)建築計画学:都市に立地する二世帯住宅としての単純明快な階層ゾーニングを基本としながら、総堀りの地下空間におけるL型配置と囲われたアウタールームによる内外空間の一体化。屋上を含めた内外を巡る動線による視覚的体験の豊かな展開。

鉄という素材が持つ可能性を徹底的に押し広げた作品として、「歴史への接続」が挙げられるように思うが、ひとまずの評価としたい。

構造家の挑戦としての100年住宅

梅沢氏は「100年たっても壊れないもの」を求めた結果、木でもRCでもなく、鉄に辿りついた。洞窟的なノコギリ型形状の反転としての段々畑を頂くIRONHOUSEは、段々畑の下端ラインが前面道路反対側からの見上げで5.38mと決められている。その強烈な外観とは裏腹に、計算し尽くされた人間的スケールと、懐胎されたアウタールームを持つIRONHOUSE、100年後が楽しみな住宅である。

建築概要

所在地: 東京都世田谷区

敷地面積:135.68m2 述べ面積:172.54m2

構造:鉄骨造 鉄筋コンクリート造

階数:地下1階 地上2階

竣工:2007年10月

設計者:椎名英三+梅沢良三

施工者:滝澤建設+高橋工業

2017/02/10

シミュレーションで温熱環境の評価を行えば面白いですね。計画系の評価と環境系の評価、2軸があればより深みがますと思います。

2017/02/10

広瀬鎌次は広瀬鎌二

2017/07/22

住宅と云うスケールでは、素材の選び方・使い方・活かし方(維持・変換を含む)が重要になって来ると思う。建築計画もあるが、住宅での設計要件(敢えて条件とは呼ばない)は、かなりのスピードで変化して行く。数年で意味を持たなくなる要件も有り得る。しっかりした素材と、しっかりした骨組みで、空間の骨格を形成することが最重要だとすれば、このアイアンハウスの現代的意味を脇坂氏は、かなり的確に記述し得ていると思う。

こういう面白い話が、余り世間の眼に触れていないことが、寂しい。

同様に世間において、余り口の端に上らない建築について、是非、議論をして欲しくなった。