都市や国家はどのようにして生まれたのか、そして、何故、西アジアで「世界最古」の都市が誕生したのか、古来多くの論考が積み重ねられてきているが、本書は、西アジア考古学の最新の成果を踏まえた「都市の起源」論である。前著『都市誕生の考古学』(同成社、2001年)は、西アジア考古学のそれまでの成果を堅実にまとめたアカデミックな諸として評価が高いが、上梓されたのは2001年であり、15年の時が経つ。本書には、その成果も当然盛り込まれているが、新たな知見とともに、都市誕生のシナリオについての新たな提起が含まれている。

これまで世界最古の都市遺跡と考えられてきたのは,パレスティナのエリコ(イェリコ,ジェリコJericho) [1]あるいは小アジアのチャタル・ホユック Çatalhöyük[2]である。しかし、現在では、いずれも集落であって都市ではないとされる。

それでは、そもそも都市とは何か、数多くの住居址など古代の遺構が発見された場合、都市かどうかは一体どう判定されるのか。

本書でも冒頭に引かれるが(序章)、よく知られるのが“アーバン・レボリューションUrban Revolution”(都市革命)[3]を書いた考古学者のG.チャイルドの定義である。G.チャイルドが、発見された遺跡を「都市」とする条件として挙げるのは、次の10項目である。

1.規模(人口集住)、

2.居住者の層化(工人、商人、役人、神官、農民)、

3.租税(神や君主に献上する生産者)、

4.記念建造物、

5.手工業を免除された支配階級、

6.文字(情報記録の体系)、

7.実用的科学技術の発展、

8.芸術と芸術家、

9.長距離交易(定期的輸入)、

10.専門工人

規模が大きいと言っても相対的であり、人口何人以上が都市ということにはならないだろう。G.チャイルドは、分業と階層分化(2.5.8.10)を重視している。租税、文字、長距離交易といった社会経済関係に関わる要素も注目される。多くの議論があるが、評者なりに一般的に大きく整理すれば、Ⅰ.高密度の集住、Ⅱ.分業、階層化と棲み分け、Ⅲ.物資、資本、技術の集中とそのネットワーク化、Ⅳ.権力(政事・祭事・軍事・経済)の中心施設と支配管理道具(文字・文書、法、税、・・・)の存在が都市の本質、基本特性と考えられる。

著者は、「都市計画」「行政機構」「祭祀施設」の3つの存在を、古代西アジアの都市を一般集落や都市的集落(都市的な性格をもつ集落)から区別するための必要十分条件とする。「行政機構」(指導者の館、軍事施設、ドア封泥(部屋の扉を封印する粘土塊)、市場、絵文字的記号など)「祭祀施設」(街の守護神を祀る神殿など)というのは、Ⅳ.権力(政事・祭事・軍事・経済)の中心施設の存在ということである。「都市計画」というのは、都市が定義されないと同義反復であり、計画性ということであれば集落でも計画性のある集落もあるが、具体的には、城壁、目抜き通り、街路、水利施設の存在をいう。特に、都市成立の第一歩として城壁は欠かせない条件である、とする。この城壁の存在という条件は、例えば日本の都市には適用できないが、著者の3要件は、あくまで西アジアに限った要件とする。「都市的集落」とは、3要件の全てをみたさないものをいう。『都市誕生の考古学』では、その点については、より周到に議論されている。

図1 ウルク遺跡

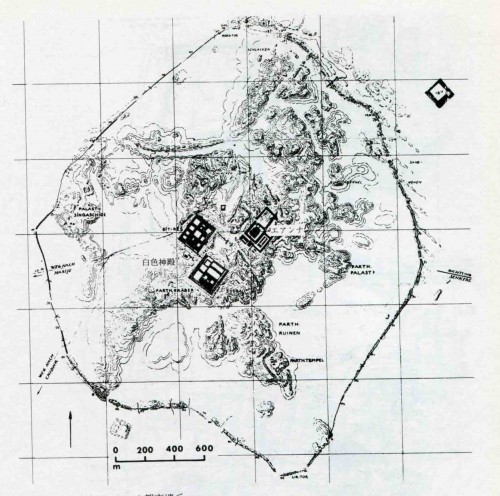

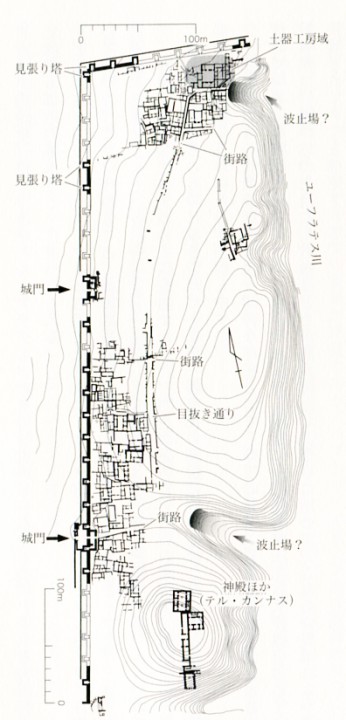

エリコは、城壁をもつ。しかし、都市ではないとされる。では、「世界最古」の都市は何か。本書によれば、その最有力候補はウルク遺跡(図1)であり、ハブーバ・カビーラ南遺跡(図2)である。いずれもウルク後期とされる約5300年前の遺跡である。『都市誕生の考古学』では、ウバイド期(紀元前5,500年頃~4,000年頃)に集落であったウル(現代名テル・アル・ムカイヤル)、ウルク(ワルカ)、エリドゥ、ラガシュなどが「都市国家」となるのはウルク期(紀元前4,000年頃~3,300年頃)後期のことであるとし、3要件をすべて満たす最古期の都市はハブーバ・カビーラ南としていたが、本書では、ハブーバ・カビーラ南はウルクのコピーとして建設されたとする。すなわち、都市誕生段階で都市と呼べる町はウルクとハブーバ・カビーラ南の2都市しかないという。この間の新たな知見に基づく見解である。

ハブーバ・カビーバ南は、ウルクの北西約900km、ユーフラテス河のはるか上流に位置する(図3)。何故、そうした地に、ウルク同様の都市が建設されたのか。ハブーバ・カビーバ南の周辺には、銀成分の含まれた方鉛鉱の産地があり、銀の開発が絡んでいるというのが著者の推理である。

楔形文字資料に「銀の山」と呼ばれる場所が記されており、それは南東アナトリアのタウルス山脈であったと推測され、ハブーバ・カビーバ南遺跡から銀を抽出する灰吹法の確実な証拠として最古級の工房跡が発掘されているという。すなわち、ハブーバ・カビーバ南は銀を精製し、ウルクへ輸送する中継地であった。

図2 ハブーバ・カビーバ南遺跡

古代西アジアでは、銀の入手と安定的な供給のために、都市が計画的につくられていった、原料入手から製品流通に至るまでの一連の流れは都市になって具現化された、そして、都市誕生後、都市国家が分立する段階で、遠隔地から錫を輸入して、青銅が発明された、青銅の開発には、銀以上に、原料の確保から生産、流通にいたるまで複雑な工程と周到な人的配置が必要であり、組織化された仕組みが必要となる、すなわち、国家権力が必要となる、西アジアの都市の指導者は、銀とともに権力を掌握して、その権力を行使して青銅の武器を開発することになった、というのが本書の大きな見取図であり、興味深い提起である(序章 二つの「世界最古」の都市-神と銀の街)。

西アジアにおける都市誕生について、一般的に考えられてきたのは、灌漑農業との関係である。遠距離交易の成立も都市革命の条件としてG.チャイルドも挙げるところであるが、具体的に、銀の生産、流通に着目して都市誕生の地域連関を提起するのが本書である。

西アジアで農耕が開始(紀元前8,000~7,500年頃)されたのは、一帯に野生のムギが生育するレヴァント回廊で、定住的狩猟採集民による低湿地小規模園耕という形態であった。すなわち、レヴァントでは定住が栽培農耕に先行し、この段階ではまだ家畜を伴っていない。低湿地の栽培農耕は、やがて丘陵部の粗放天水農耕へ移行し、大規模な集落が出現するとともに、ヤギ、ヒツジの家畜化された。メソポタミア北部で成立したヤギ、ヒツジ、ウシ、ブタの四大家畜を伴う粗放天水農耕、農耕牧畜の混合農業は、ユーフラテス中・上流域を起点とし、西アジア各地に拡散していく。メソポタミア中・南部の低湿地に農耕牧畜が及んだのは、ザグロス山脈よりやや遅れ、紀元前5500年頃だとされる。年間降水量が200mmに足らない乾燥地域において農耕が成立するためには灌漑技術の確立が不可欠であった。平原・ステップ地域の南部で灌漑農業がまず開始され、シュメールに及ぶ。農耕牧畜の開始は最も遅れるが、農業技術の革新、灌漑農業技術によって、南部地域はメソポタミア全域に対して優位に立つ。これが都市革命の引き金となる。淡水での漁労、採集狩猟に加えて、農業遊牧による穀類の生産、ヒツジ・ヤギ・ブタの飼育によっても豊かな食糧を確保することができるようになったこと、瀝青(アスファルト)、石灰岩以外には資源には乏しい地域であったが、鉱物資源を得るためにメソポタミア北部、トルコ、イランなどとの遠距離交易ネットワークを確立したこと、本書が強調するのはこの点であり、着目するのが銀である、灌漑農業そして紡糸、織布のために、分業による労働の組織管理システム、生産物の貯蔵管理システムを発達させたこと、そして、粘土板による文字記録システムを発明したこと、など都市成立の要件が出そろうのである。

本書では、以上を含めて、西アジアにおける農耕の発生と都市誕生のシナリオを前提にしながら、考古学的遺構をもとにして、古代都市の諸相を描き出す。全体は、序章と終章、第一章~第五章からなる。

第一章「川、墓、神殿―自然環境と祭祀儀礼」では、水利、舟運、墓の画一性と鍵なし倉庫にみる平等原理―これについては『都市誕生の考古学』でも強調される、神殿祭祀が記述される。第二章「「よそ者」との共存―街並みの変貌」では、約8000年前の気候変動、地球温暖化によるペルシア湾の海進とそれによる移住に焦点が当てられる。よく知られた事実であるが、この移住、「よそ者」の侵入が都市誕生のひとつの引き金になったというのは本書の強調するところである。第三章「安心と快適さの追求―都市的集落から都市へ」では専ら都市計画、都市形態に焦点が当てられる。これまでは、メソポタミアの諸都市には明快な計画原理はないとされてきたが、ハブーバ・カビーバ南が極めて整然とした構成をしていることが示唆するように、一定の計画性があることは、本書は重ねて強調するところである。第四章「人と人の拡散―「都市化」の拡散」は、都市間の関係、都市のネットワークに焦点が当てられるが、北メソポタミアでは「目の文様」が、南メソポタミアでは「ヘビの文様」が祭祀儀礼のシンボルとして共通にみられる精神世界のネットワークも銅、錫といった資源などの物流システムも合わせて扱われる。第五章「神を頂点とした秩序―都市の「陰」の部分」では、支配-被支配、都市の巨大化、戦争である。

図3 メソポタミアの主要遺跡

近接するエジプト文明とインダス文明の比較は随所において行われる。また、都市の起源ということでは、中国、日本も視野におかれている。本書は、以上のようにアカデミックに多くの提起を含んでいるが、都市について多角的に考える様々な手掛かりを与えてくれる。ユニークなのは、都市を「陽」と「陰」の両面から捉えるとしている点である。「陽」とは、都市での暮らしの快適さや便利さ、出会いの刺激などであり、「陰」とは、様々な格差、差別、希薄な人間関係、支配構造などである。ただ、いささか現代都市の抱える問題に引きつけ過ぎという気がしないでもない。第五章に「陰」の側面をまとめるという構成もしっくりこない。その視点が構成にうまくいかされていない印象である。都市が「陰」「陽」を合わせ持つひとつの装置であることは、終章の「都市と権力―国家的な組織による秩序の維持」が示す通りである。

著者紹介:

小泉龍人:1964年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業、同大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。博士(文学)。早稲田大学、明治大学、日本大学等で講師、国士舘大学イラク古代文化研究所共同研究員。西アジア考古学、比較都市論、古代ワイン。著書に『都市誕生の考古学』(同成社)、訳書に『考古学の歩み』(朝倉書店)など。

エリコ、ジェリコ。ヨルダン川西岸地区、死海の北西部に位置する。『旧約聖書』には繰り返し現れ、「棕櫚の町」として知られる。1952年に、イギリスのキャスリーン・ケニヨンKathleen Kenyonらによって、遺跡の先土器新石器A期の層(前8350年頃~前7370年頃)から、広さ約4ヘクタール・高さ約4m・厚さ約2mの石の壁で囲まれた集落址が発掘された。初期の町は新石器時代の小規模な定住集落で、メソポタミアの都市文明とはつながらないとされている。

アナトリア南部の都市遺構。1958年に発見され、1961~1965にかけてジェームス・メラート James Mellaartによって発掘調査されて、世界的に知られるようになった。最古層は紀元前7500年に遡るとされる。最古の都市遺構ともされたが、メラートは巨大な村落とする。2002年、世界文化遺産に登録された。

Childe, V. Gordon (1950) ‘The Urban Revolution’,“ Town Planning Review ”21:3-17.

2017/08/31

すごく勉強になりました。集落と都市の違いは、政治や宗教的な意味合いなのかなと思っているのですが、さらに考えてみたいです。

農村に比べて、資源を調達する工夫が必要なのに、何故、わざわざ都市に人が集まるのか。。儲かる?快適?