1 はじめに

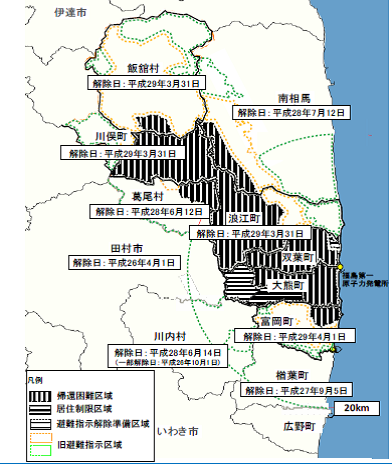

空前の、そして絶後であってほしい福島第一原発事故の被害は多岐にわたるが、ここでは全住民が長期間にわたって避難を余儀なくされた地区(避難指示区域。すでに解除された地区は旧避難指示区域と表記)について、復興の現状と課題を考えてみたい。

まず、門外漢の私が「建築討論」に寄稿させていただくことにつき、御礼を申し上げたい。私は福島県喜多方市の出身で、大震災後の2013年4月から3年半、毎日新聞紙上で月1回「福島復興論」と題して復興に尽力する人々を紹介する新聞連載を行った。その後の状況を追加取材して『福島は、あきらめない 復興現場からの声』(藤原書店)として今年3月末に上梓した。そうした関係で、福島の復興を応援したいという気持ちを強く持つ者である。

2 (旧・現)避難指示区域の帰還の現状

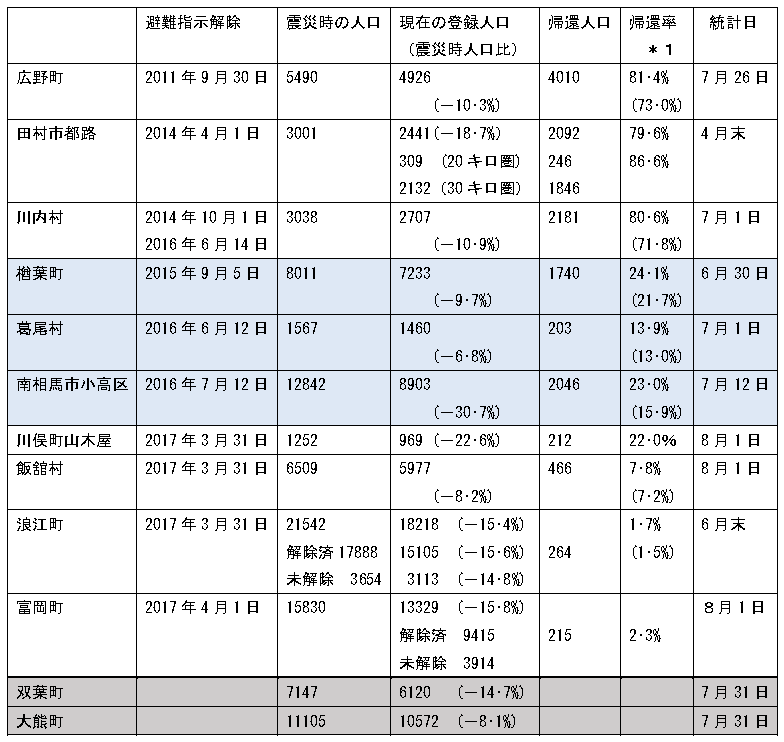

復興の目安として分かりやすい指標は、どれだけ居住人口が戻ったかである。以下の表は、事故発生から現在までの間に避難指示が出された12市町村について、その住民登録人口の変化や帰還人口、帰還率についてまとめたものだ。概ね避難指示の解除時期が早いものから順に並べている。比較的早期に解除された3地区、次の3地区、今春解除された4地区と、3つのグループに分けられると思う。参考までに住民意向調査の概要と避難指示が出された区域の地図(いずれも復興庁作成)を付した。以下、この表に基づいて話を進めていこう。

大ざっぱにいえば、帰還者の比率は、避難指示が解除された時期が早いほど高い傾向がある。

まず、帰還率が8割前後となっている3地区である。これらは表の12区域の中では早期に避難指示が解除された区域である(第1グループ)。

広野町は全町が事故原発からほぼ20~30キロ圏に位置し、事故直後に全住民が避難したが、2011年9月末に緊急時避難準備区域の指定が解除となり、翌2012年3月には役場も復帰した。帰還した町民は今年7月26日現在で4010人(帰還率81・4%)である。私が新聞連載で取材した昨年7月に2804人(7月31日現在)だったのと比べると、急速な伸びである。

田村市都路地区は、20~30キロ圏は2011年9月30日まで緊急時避難準備区域に指定。20キロ圏は当初は警戒区域、その後避難指示解除準備区域となり、約3年後の2014年4月に解除された。20キロ圏地区は、避難指示解除準備区域として初めての避難指示解除となった。帰還者は徐々に増え、4月末現在で246人(帰還率79・6%)となっている。ちなみに解除直後からしばらくは帰還の出足が遅く、2014年5月で81人、同年8月末で117人だった(同年8月18日付毎日新聞)。

川内村は全域が避難指示解除準備区域に指定され、村が集団避難を指示した経緯がある。全体として空間線量が低いことから、村は2012年1月に「戻れる人から戻ろう」という帰村宣言をし、3月に役場を村に戻した。早期から企業誘致などさまざまな努力を続け、多くの支援も得てきた。今年7月1日現在、80・6%の村民が帰還している。村の東部にあたる20キロ圏が避難指示区域となったが、役場や主な集落のある村の中心部から西側は避難指示区域になっていない。ちなみに2014年10月に解除された区域の人口は275人、2016年6月に解除された区域の人口は54人であり、人口にして村の1割程度といえる。

避難指示が出された12市町村の人口

*帰還率は現在の住民登録人口に対する比率、カッコ内は震災当時の住民登録人口比

*数字は市町村担当部署への聞き取り、市町村やふくしま復興ステーションのHPによる

次に2015年から16年にかけて解除された3地区である(仮に第2グループと呼ぶ)。楢葉町、葛尾村、南相馬市小高区についての避難指示の継続期間は4年半から5年4か月に及ぶ。帰還率は上記の3地区に比べてかなり低くなっている。

楢葉町は2015年9月の避難指示解除まで約4年半、全町避難が続いた。今年6月30日現在の帰還者は1740人、帰還率は24・1%である。

南相馬市小高区は、1年前の7月に避難指示が解除された。住民登録人口8903人に対し2046人が居住、帰還率は23・0%となっている。帰還者数は昨年12月22日現在の1034人からほぼ倍増している。今年4月から幼稚園、小中学校が再開、新設の小高産業技術高校が開校し、約800人の関係者が通園・通学・通勤するようになったことも大きいようだ(高校生の多くは居住せずJRによる通学が多い)。

その下の4地区はいずれも2017年春に避難指示が解除された地区である(これを第3グループとする)。川俣町山木屋地区が21・3%、飯舘村が7・8%である一方、浪江町1・7%、富岡町2・3%となっている。

浪江町は町役場周辺を含む町のかなりの部分、住民登録人口で約83%を占める区域で避難指示が解除になった。3か月を経た時点での居住者は264人(186世帯)、帰還率1・7%である。

富岡町が解除されたのは、町役場周辺を含む住民登録人口で約71%を占める区域である。やはり3カ月を経た時点での帰還者は215人(137世帯)、帰還率は2・3%である。

浪江町の馬場有町長は解除に際しての町民へのメッセージの中で、<まずは、まちの基盤を残す「まちのこし」を意識しながら、徐々に復興、そして「まちおこし」というステージを目指していきます>と語っている(『広報なみえ』平成29年4月号)。町長は避難指示解除を町民に伝えるメッセージで「町土の8割を占める帰還困難区域が残っている限り、帰町宣言をするともりがない」(『広報なみえ お知らせ版』同年3月15日付)とも述べていることと合わせると、「町を残す」ための苦渋の決断だったことがうかがえる。

両町とも避難指示解除に向けてさまざまな努力をしてきた。富岡町ではスーパー、ドラッグストア、ホームセンターなどが入る複合商業施設「さくらモールとみおか」や公設の診療所を開業させた。浪江町でも役場敷地内に診療所と10店舗が入る仮設商業施設「まち・なみ・まるしぇ」を開設し、診療所も開設した。ただ、浪江町の場合は富岡町のような大規模商業施設ではなく、今後の課題となっている。また、両町とも商業施設は町が施設などを提供する「公設民営」である。とはいえ、入居する民間企業は採算が取れなければ営業の維持は難しく、当面は公的補助を求めざるをえない。

JRは、浪江町では避難指示解除に合わせて浪江駅から常磐線下り仙台方面への運行が再開した。富岡町では、富岡駅から上りのいわき方面が今年10月に再開予定である。浪江町では、町内の災害公営住宅の入居は6月から来年4月にかけてであったり、町民の交流・情報発信拠点として計画されている「道の駅」の第一期開業は2020年4月とかなり先のことであったり、環境整備はまだ途上にある。とはいえ、帰還者はじわじわと増えていることが月ごとの統計で分かる。ちなみに表作成後に公表された浪江町の7月31日現在の居住者は286人(6月末から22人増)、199世帯(同じく13世帯増)である。

ここでは、震災当時と現在の住民登録人口も付記している。これまで、住民票がふるさとをつなぐ絆であり、長期避難者であっても住民票の移動には消極的と言われてきた。だが、少しずつながら住民票の移動による本格的な「移住」が増えて来たように見える。

住民登録上の「人口減」の比率が大きいのは、南相馬市小高区の30・7%、川俣町山木屋地区の22・6%、田村市都路地区の18・7%である。富岡町(15・8%)、浪江町(15・4%)、双葉町(14・7%)も「移住」が多い区域といえる。その一方で、住民登録の減少が少ない自治体としては葛尾村6・8%、飯舘村8・2%がある。依然として避難指示が解除されていない大熊町は減少率が8・1%であり、双葉町の14・7%と差がある。どのような要因が避難者の住民登録をつなぎとめているのか、あるいはその移動を促しているのか。解明は避難者の今後の生活支援とも関わる問題だろう。

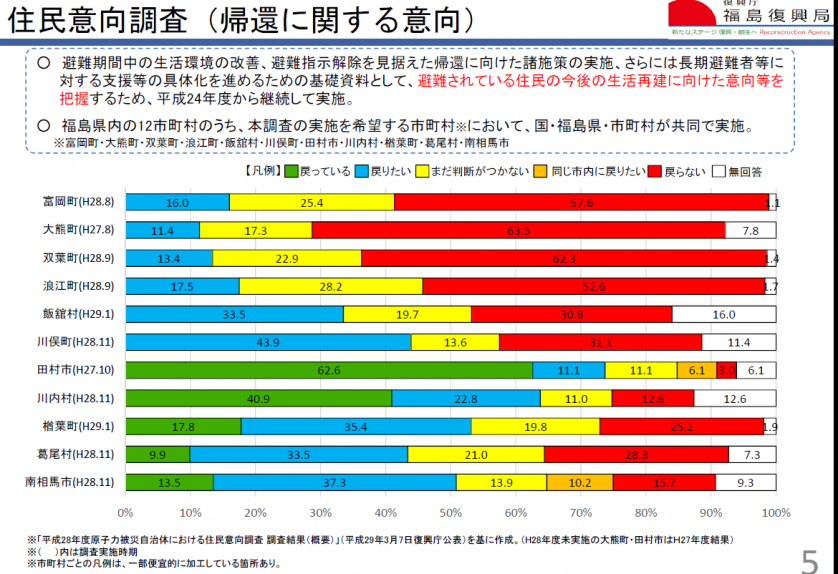

なお、以下に掲げた住民意向調査では、同じ第3グループ(6年間の避難期間)であっても浪江町、富岡町で「戻らない」との回答が5割を超えているのに対し、飯舘村が30・8%と「戻りたい」(33・5%)を下回っていることが注目される。また、第2グループの楢葉町、葛尾村、南相馬市(小高区)では、いずれも「戻りたい」との回答が3割を超しており、帰還者が今後大幅に増えていく可能性が強い。

3 早稲田大学でのシンポジウム

さる7月22日、早稲田大学で「避難指示解除後の自治体における現状と課題」と題するシンポジウムが開かれた。表題が示す通り、避難指示が解除された自治体の課題を考え、今後に生かすことが狙いである。主催は同大学比較法研究所(同大東日本震災復興支援法務プロジェクト、法学部の共催)で、浪江、富岡、楢葉、川内の4町村の首長・幹部が登壇して現場の実情を語った。同大のプロジェクトは、浪江町などの原発賠償(ADR)支援、避難者の法的問題、帰還後の社会福祉サービスなどの研究・活動を通じ浜通り地区の自治体支援を進めており、シンポはその活動の一環である。法科大学院が被災地支援の活動を担っていること、自治体を支援の対象としていること、いずれも有意義なことである。ここでは、その一端を紹介してみよう。

川内村の遠藤雄幸村長が強調していたのは、「避難よりも、帰還するオペレーションの方がどれだけ難しいか」ということだった。村が村民の帰還の環境を整えるためにしていた尽力は多岐に及ぶ。村長は「帰村・復興に向けたキーワード」として、次の3つを挙げた。①「選択」(戻る・戻らないの選択を尊重)②「自立」(補償・賠償を求めながらも、過度に依存しない新たな生活設計の支援)③「信頼」(住民と行政との信頼関係を取り戻す)である。①は、どの自治体も掲げている原則である。だが、実際に帰還が始まると、生身の人間である役場職員がてんてこまいしている中で、関心はどうしても自治体の域内、帰還者中心になる可能性がある。役場の人間にそんな意識がなくても冷遇されていくと感じる避難者もいるだろう。住民の分断を避けるには日々この原則に立ち戻って支援を進める強い指導力が重要だろう。②はめざすべき復興の姿として当然で、重要な課題だが、復興の段階によっては難しい所もある。川内村長がこれを言い切った所に復興への自信が感じられた。そして、①②の実現のためにも、③の住民と行政との「信頼」の重要性は復興の基本であろう。原発事故後、政府や行政の情報への不信が生じたことは記憶に新しいが、こうした不信の克服がなければ行政は動きにくい。これに加えて村長は、「住民同士の信頼の回復も必要」と語ったが、帰還や賠償・補償の格差をめぐる住民同士の分断を克服することも被災自治体に共通の課題であろう。

村では稲作を放棄した跡地でソバの栽培が増加、畜産農家の減少に伴い牧草地でワイン用のブドウ栽培が始まった。稲作継続のための法人設立や村営野菜工場の新設など、農業の多様化が進んでいる。すでに3社の工場が進出している。ただ、人材の確保には、除染や復興事業との賃金差などの問題もあるという。震災前にはなかった施設として2014年3月に葬祭場が、2015年11月に特別養護老人ホームが、そして公設民営の商業施設(YO-TASHI)が2016年3月にオープンしている。タイのカフェチェーン「AMAZON」が日本進出の1号店として開店したことについて、村長は「痛快なこと」と紹介していた。

村全体の帰還率は80・6%だが、50歳以上が90・0%に対し、50歳未満が64・3%、年齢による差が大きく、現在の居住者の4割が65歳以上の高齢者となっている。30億円程度だった村の予算が震災後は急増して120~130億円にもなったが、今年度は訳60億円、近い将来30億円に戻ったときにどうしていくのかが悩ましいという。村長は最後に「村に住み続ける誇りや意義をどう取り戻していくか」が重要としていた。

楢葉町については松本智幸・住民福祉課長が現状を話した。帰還した住民は約4分の1であり、その中で65歳以上の高齢化率は37%である。浜通り地区最大の町であるいわき市に居住している楢葉町民が63%の4551人と多数を占めている。もともといわき市に通勤、通学、通院していた人々が多いという事情がある。住民意識調査で、帰還を判断する上で考慮することとして「医療施設の充実」をあげる回答が最も多かったが、松本課長は「実際は震災前に比べて医療施設は増えているが、(いわき市など)避難先に比べると見劣りするということだろう」と分析している。避難先の方が医療にせよ買い物にせよ、さまざまな点で利便性が高いということは、どの被災自治体でも言われていることだ。特別養護老人ホームが再開したものの、職員が集まらず、待機者が出ている状況という。松本氏は「マンパワーの不足が大きな課題」と強調していた。

同町には、事故収束作業の中継拠点となっていたJビレッジ(サッカーのナショナルトレーニング施設)があるなど、原発や除染のための作業員が多く居住している。このことから「町内の治安・防犯」を懸念材料とする町民も多い。同町でも今年4月から町内で小中学校が再開し、震災当時に比べて約15%の103人が通学しており、帰還者は少しずつ増えてきた。2018年3月末で同町民の避難者への仮設住宅供与が終了することになり、帰還への節目になるとみられる。

解除後約半年の浪江町は帰還者数の伸びが遅い。宮口勝美副町長は、6月現在で町内にあった1000事業所のうち66事業所が町内で営業中であること、水稲は2014年から実証栽培を開始し全量全袋検査ですべて基準値以下であり、翌年から販売を開始したこと。花卉も2014年から実証栽培、現在トルコギキョウ、リンドウの出荷をしていることなどを説明した。小中学校、こども園は2018年4月の再開を目指して準備を進めている。帰還者264人のうち、本庁舎の職員は約70人いるというが、「単身で町内のアパート暮らしが多いので、週末は家族が住む南相馬などに帰るので(実質は)さらに人口が少なくなる」といった状況だという。

副町長は「最初の頃『(帰還まで)何年待てますか』という住民意向調査で『2~3年』と答えた人の比率が高かったので、時間が経過するほど我々は非常に焦りました」という。避難生活は「待つことができる期間」の限界を超えてしまったのではないかということだ。とはいえ、今回の避難指示解除では住民の意見は割れていた。町には「時期尚早」という意見が多く寄せられたという。そんな中で「町を残すために解除せざるを得なかったというのが町長の考えでした」という。今後の国などへの要望としては「避難指示解除に伴う措置、税や保険料の減免など一定の生活支援策がしばらくは必要だと思う。いつまでもというつもりはないが、少なくとも事故から10年ぐらいは」と話していた。

浪江町の「浪江町人口ビジョン」(2018年3月)は住民意向調査の結果などから約4000人が帰還すると推計、新設される新産業拠点の就業者約1000人を加えて、5000人を当面の町の人口目標としているが、前途は多難なようだ。

富岡町の滝沢一美副町長は、「(町内の)居住者に対して町役場では登録を求めており、それが数字として出ている。届け出を出さずに町に寝泊まりしている人を加えると少し多いのではないか」と話していた。商業施設のサクラモールでは「1300円から1500円という全国的にも高い時給でも人が集まらない。町の臨時職員も集まらない」と、こちらも人材不足を訴えていた。

富岡町の「富岡町帰町計画」(2018年3月)は「平成31年度末(2020年3月)における居住人口3000人~5000人」としている。

両町では、これまでに帰還した人々は、多少の不便を覚悟の上で戻ったごく少数の人々に限られており、まだ一般町民を巻き込む段階にはなっていない。1~2%台という帰還者の比率が1~2割台に達し、帰還が帰還を呼ぶという循環が生れるかどうかである。

大学側からは高齢者や障害者の帰還について、「帰る人は今の所は元気な高齢者が多い。介護が中期的な課題として重要になる」「生活上の困難を抱えた人が戻ってくるが、保護が必要ととらえるのではなく、共に支えていくという発想が必要ではないか」などの意見が述べられた。また、楢葉町から「子どもたちの学習支援」への必要性が述べられたのに対し、大学側から「学生のボランティアグループがあるので、検討課題にしたい」という応答もあった。

毎月1回、浪江町でのボランティア活動に通っているという法学部の学生も発言した。同町でトルコギキョウなどの花卉栽培をしているNPO法人Jinの川村博氏の所で農作業などを手伝う活動である。夏休みには学生13人が参加する予定で、「将来は(浪江町などの)相双地区で同世代が定住あるいは働けるような活動をしていきたい」と抱負を語っていた。川村氏は町内でデイサービスなどの社会福祉施設を再開する一方、障害者や高齢者を担い手として花卉や野菜の栽培を行っており、浪江復興の牽引車的な役割を果たしている人物である。

シンポではこのほか、二重の住民票問題や、住民税などの優遇措置の終了が迫っていることなど、さまざまな問題が議論された。一連の議論の中で見えてきたのは、避難指示の期間が長ければ長いほど、復興は困難になるということであることであり、浪江や富岡など最近解除された自治体関係者は、町存続への危機感に満ちていた。まだまだ帰還のための環境は整っておらず、とはいっても誰かが不便を覚悟の上で帰還しなければ、環境整備も進まないというジレンマの中にあるようだ。よく「ニワトリが先か卵が先か」という議論を聞く。多数の住民が帰還しないと商業や医療、教育など生活インフラは成り立たないものばかりである。しかし、住民にとってはそのような生活インフラが不十分なところに帰還する決断をするのは難しい。

その意味では、私が「福島復興論」で取材したある浪江町民の言葉、「帰れない人には100%の補償、賠償をすべきですが、その一方で帰還する人には暮らしに支障をきたさないように150%行き届いた支援をすべきだと思います」という言葉を想起せざるをえない。今の段階ではかなり手厚い支援がなければ帰還者の増加による復興は困難になるだろう。

4 終わりに

国の復興政策には問題が多いことは事実である。避難住民にとってみれば、賠償や住宅はじめさまざまな制度的な支援は避難指示の解除を起点に終了の秒読みが始まる。帰還以外の選択肢をとりにくい、帰還偏重の政策と多くの論者は指摘している。だが、それは本当に「帰還政策」と言えるのだろうか。実際は、いざ帰還をしようとしても生活インフラが未整備なため過大な負担を強いられてしまう。「帰還優先(偏重)」と評されている割には、帰還への優遇策は貧弱で、とても「優先」されているとはいえない。これでは帰還へのインセンティブは働きにくい。いったい何が優先なのか分からないのである。これらの問題を少しでも解決してゆくことが、国、県、市町村の各段階における政治の課題といえる。同時に、当然ながら、帰還するかどうかにかかわらず、自立できる人には自立を促していく必要があることはいうまでもない。

その一方で、自治体と、先行して帰還した住民によって、住民の生活環境の整備が進められていることも事実である。特に民間が率先して復興を進める努力が大きな意味を持っている。帰還を促すためには呼び水としての役割を果たす人々が必要であるし、行政の支援を求めるにしても受け皿がなければ難しい。

私自身が震災後に重点的に取材し、探してきたのは、このような、例えば早稲田大学の学生ボランティアを受け入れている浪江町の川村博氏のような人々であった。南相馬市小高区の和田智行さんは、避難指示解除前の2012年からさまざまな活動を始め、2014年に復興のため小高ワーカーズベースという会社を設立、地区内に食堂や仮設スーパー、協働スペースを開設するなど、避難解除前から環境整備を進めてきた。こうした活動はあくまでもほんの一例だと思う。被災地域の住民の中には、震災直後の早期から、困難な状況の中で自発的に復興をめざして活動していた人々が数多く存在したはずである。そのような人々が避難指示の解除後も率先して帰還し、復興を先導しているという状況があるといっていい。また、そのような人々が外からの人材や支援を受け入れる窓口となり、活発な交流をすることによって、帰還のための環境が良くなっていくという好循環も生まれていたことは事実である。メディアとしては、そうした活動を激励・支援していくことが重要だと考えている。

私たち報道に携わるものとして考えなければならないところがある。田村市都路地区が避難指示区域として初めて解除された際のわが毎日新聞の報道を見ると、<春、3年ぶり我が家、住民分断、うれしくねえ>(2014年4月1日)、<「農業も買い物も無理」線量不安、帰郷望む人少なく>(2014年4月2日)など、見通しについては極めて悲観的、避難指示解除については否定的なものが目立っていた。他紙のトーンも似たものが多い。初期の帰還者が少なかったという事実があるので、当時の報道として無理もない部分もある。だが、その後の進展を見ると、かなりの比率で帰還が進み現在に至っている。理想的な状況には程遠いとしても、かなりの程度環境が整っていることは確かである。今となっての後知恵だが、帰還者の増加はかなりの程度、住民意識調査と相関していたようだ。と同時に、田村市の復興応援隊や福島大学の学生ボランティアなどの若い力をはじめとして、さまざまな交流、コミュニティー再生の活動が行われていることも見逃せない。やはり、復興は長期的な視野で見ることが必要であり、その時の現象だけで、あまりに悲観的な、あるいは否定的な見方で決めつけない方がいいということだろう。

川内村の遠藤村長は、「なかなか福島の現状がきちんと伝わっていない」との懸念を表明していた。事故当時の「危険なフクシマ」のイメージがいまだに残っていて、現在の福島の姿が正確に伝わっていないということである。福島県内を拠点とする新聞・テレビと、全国紙、キー局の報道では、福島についての報道のトーンがかなり違っている。県内のメディアが復興プロセスのさまざまな所を拾い上げるのに比して、全国メディアは大きな出来事しかフォローできていない。また、傾向として「安全」は全国ニュースになりにくく、「危険」(あるいはその可能性)はなりやすいということもある。例えば福島県産米一千万袋の「全量全袋検査」で、この二年間、全量から「不検出」だったことを全国のどれだけの人が知っているだろうか。こうした情報格差をいかにして縮めていくかも、メディアとしての使命だろうと考えている。

(2017年8月11日)

最近のコメント