1.「避難指示解除」は、ただちにふるさとへの帰還を実現できない

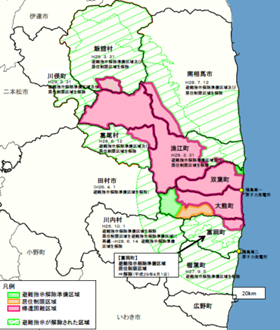

原発事故による避難指示は、事故直後に指示された原発から半径20km圏の「警戒区域」を「避難指示区域」、さらにおおよそ半径30km圏を「緊急時避難準備区域」、そして北西方向の放射線量が高いエリアを「計画的避難区域」として設定された。また、2011年7月から11月にかけて、ホットスポット的に積算放射線量が年間20mSvを超えると推定される地点(宅地単位)を「特定避難勧奨地点」として設定したが、現在ではすべて解除されている。その後、数次の区域見直しなどがおこなわれ、積算放射線量の分布によって「避難指示区域」が「帰還困難区域」、「居住制限区域」、「避難指示解除準備区域」に再編成されたのは2013年8月になってからである。その後も部分的に「避難指示解除準備区域」の解除がおこなわれたが、2017年3月から4月にかけて、原発立地町である双葉町と大熊町の全域の「避難指示区域」を除く他市町村の「居住制限区域」と「避難指示解除準備区域」を解除した。

図1 「避難指示解除」区域と「帰還困難区域」(福島県HPによる)

(1)「避難指示解除」=支援打ち切りの方針

東日本大震災後5年を経た16年3月30日、政府はそれまでの「復興集中期間」に続く「復興創生期間」(16~20年)の復興基本方針を閣議決定した。そこでは、原子力災害被災地について、遅くとも17年3月までに避難指示区域のうち「帰還困難区域」を除く「居住制限区域」、「避難指示解除準備区域」を解除する方針を示した。

政府・原子力災害対策本部による「避難指示区域の見直しにおける基準(年間20mSv)について」(12年7月)では、「現在の科学でわかっている健康影響」などを取り上げるとともに、「状況に応じた望ましい放射線防護の考え方」では、「チェルノブイリ原発事故において、ソ連政府は、事故直後の1年目に年間20~100mSvを強制避難の基準として採用した」、それに対して「日本政府は、住民の安心を最優先し、事故直後の1年目から、年間20~100mSvのうち最も厳しい値に相当する年間20mSvを避難指示の基準として採用した」(同資料6ページ、傍線引用者)としている。

一方、新潟県「チェルノブイリ原子力発電所事故等調査報告書」(15年11月)では、ウクライナ政府立入禁止区域管理庁へのヒアリング内容が報告されていて、「5mSvを超える年間被ばくがある場所は強制移住区域とし、全員立ち退き。1~5mSvの年間被ばくがある場所は移住権が与えられている」(同報告書46ページ、傍線引用者)ことが報告されている。チェルノブイリ原発事故後5年を経た1991年、ベラルーシ、ウクライナそしてロシア政府においていわゆる「チェルノブイリ法」が制定された。そこでは年間1~5mSvの被ばく地域にたいして、住み続けることも移住することも選択できることになっている。

16年11月までに、すでに田村市、楢葉町における避難指示区域は全区域が解除されている。しかし、15年9月5日避難指示解除をした楢葉町は、1年半を経過した17年3月31日現在、住民基本台帳人口に対して帰還者は20.9%に当たる1,508人である。

これは、避難指示解除がそのままふるさへの帰還・生活再建に繋がっていないことを示している。生活再建のための住まいの確保や生業再開、就業機会の確保につながる地域産業の再構築、そして医療福祉サービス、購買、教育さらには被ばく放射線量の定期的測定や放射線量低下のモニタリングと情報開示などの見通しがなければ、人びとの帰還への不安は大きい。また避難先での生活再建に懸命の取り組んでいる途上でもある。

そうした状況の下で、避難指示解除とともに、その1年後には賠償や避難先での住宅確保などの支援が打ち切られることになっている。

付け加えれば、上記の「避難指示区域」以外の地域について、11年4月21日の実測値にもとづいて1年後の12年3月11日における年間積算放射線量の推計マップが原子力規制委員会から公表されている[1]。これによると、上記の「避難指示区域」や「特定避難勧奨地点」以外で年間10mSv以上を示す地域は、福島市、伊達市、二本松市、本宮市、郡山市などに広く分布している。

すでに触れたように、チェルノブイリ原発事故(1986年)の被災者を放射線被ばくから保護するための法律である「チェルノブイリ法」(1991年制定)では、年間1~5mSvの被ばく量がある地域では「移住権」が与えられていて、留まるか避難するかは住民の選択に委ねられている。これに対して、わが国では、それらの被ばく線量に相当する地域であっても「避難指示区域」以外の住民が全国各地そして県内に避難しても「自主避難者」とされ、避難生活における支援は「避難指示区域」からの避難者とは大きく区別されてきた。

福島県は17年3月、「自主避難者」への住宅無償提供を打ち切った。ちなみに首都圏(1都6県)に自主避難し、無償提供を受けている世帯は約2,100世帯であり、打ち切り後の受け皿として、公営住宅や雇用促進住宅などに優先枠を設けているのは約800戸で約4割にとどまっている(「東京新聞」16年11月9日付)

(2)復興は「複線型シナリオ」でこそ

これらの動向が示すように、福島原発災害復興のシナリオは、「避難指示解除」によって、避難者の帰還を促し、ふるさとの復興を促進するというものである。いわば「単線型シナリオ」であって、帰還しても避難し続けていてもそれぞれに困難がつきまとうという、被災者にとっては改めて苛酷な生活が待ち受けている。

「避難指示解除」を直ちに「帰還宣言」として位置づけるのではなくて、帰還までの間に準備すべき人びとの「生活の質」、地域社会としての「コミュニティの質」、森林や河川や海岸・海水などの自然環境や田畑そして都市的な土地利用に至るまでの「環境の質」をどこまで実現し、どのように復興・再生できるかというプログラムを明確にすることが復興計画の核心である(この「3つの質」については後述する)。そこでは、原発事故による被災者の不安や生活・生業再建に適した幾通りかの選択肢を示す「複線型シナリオ」を用意していくことが求められる。

浪江町の「広報なみえ」(16年8月号)で馬場有・浪江町長は、「浪江の復興は、あくまでもオール浪江です。したがって、低線量区域の避難指示が解除されても、帰還困難区域が帰れるようになるまで帰町・帰還宣言はしません」とのメッセージを発表している。

ここには、全町帰還を宣言するまでの間に、一定積算線量以下になった地域から、住まいの確保、医療・福祉・教育などの公的サービス、購買施設などやインフラの整備、そして農業・漁業、第二次・第三次産業などの復活とそれによる就業機会などの確保などがプログラムとして組まれていくこと、それを被災町民に理解できるかたちで情報共有することなどが意図されていると受け止めたい。

(3)原発被災地、被災者の現実

6年間の原発災害からの避難生活を強いられてきた被災者の立場を考えると、誤解を恐れずに言えば、「避難指示解除」によって「帰還する」被災者も、なお「帰還しない」被災者も、いずれも新たな困難や不安が待ち受けているといわざるをえない。それはふるさとに戻りたいという意向の強い高齢者のための医療福祉サービスの未整備、農林漁業を再開できるかという不安、買い物の利便や就労先確保の不安などが払しょくされていないからである。また避難先で生活を続ける場合でも、さまざまな支援制度が打ち切られようとしている。付け加えておけば、原発事故の収束や汚染水処理、汚染物質の仮置き場から中間貯蔵施設への移動などの見通しは立っていない。

このような困難に直面しているなかでの「避難指示解除」は、被災者や被災地に寄り添うという基本的な姿勢に欠けている。今回の「避難指示解除」が原発災害の被災者・被災地にもたらしている不安や予想される困難などを絶えず検証していくことがこれまで以上に必要である。

「避難指示解除」された地域にも現在なお除染作業による汚染物質の膨大なフレコンバックが仮置き場に積み重ねられている。双葉町、大熊町にまたがって計画されている「中間貯蔵施設」にいつ搬送し終わるのか、いまだに見当がつかない。「避難指示解除」は、これらのフレコンバックの山と向き合いながら生活を始めることの不安を理解されているのだろうか。

図2 住宅地近くの田畑に積み上げられたフレコンバックの山(2016.7.1、産経フォト)

福島第1原発から22㎞、広野町の高野病院は原発災害後も、病院でただ一人の常勤医であった高野院長の献身的な医療活動に支えられていた。しかし、高野院長は2016年末の火災で亡くなられた。病院の存続も危ぶまれたが、2017年2~3月の2か月間、東京都内の勤務医であった中山医師が常勤医として働くことになった。彼は高野病院での2か月の診療活動で実感したこととして手記の中で「避難生活でなぜ人々は死亡するのか」と記されている(日経ビジネス・オンライン「医師が見た『福島のリアル』」2017.4.6)。中山院長はその原因として①家族の離別と地域コミュニティの喪失、②医療の連続性の途絶、③環境変化、の3つをあげている。福島原発災害に起因する「関連死」は今でも増え続けている。「避難指示解除」が、このような壮絶な状況を改善する手立てを実現できるのであろうか。

今回の「避難指示解除」にはならなかった地域である双葉町と大熊町の全域、そしてその他の市町村の「帰還困難区域」の被災者の不安はさらに深い。浪江町の「帰還困難区域」から避難していた佐々木ヤス子さんとは桑折町の仮設住宅で知り合った。何度がお邪魔して「おそろしい放射能の空の下」という90ページ余りの手記をいただいた。その手記の中で彼女は訴えている。「この仮設住宅で死んでは駄目だ。東電の収束が叫ばれているが、私の人生の収束はここでは出来ないと強く思っている」、「大震災以後、『がんばれ福島・がんばれ東北』と書かれているのを見ることが多い。しかし、私はどのように頑張ればいいのか、これ以上何を頑張るのか、分からない。教えてください、どうすればいいのですか」。彼女に最後に会ったのは2013年春、仮設住宅でお会いした時には、浪江の自宅の模型を作っていた。もう戻れないかもしれないと思い、必死で作ったという。それから一か月ほど後に、彼女が病院に入院して亡くなられたことを知った。入院するときにはその模型を潰し壊したとも聞いた。住まいのもっている意味を改めて噛みしめることになった。

その後も、「帰還困難区域」の方々の話を聞く機会が何度もあった。自宅に戻れることを願って、一時帰還した折には家の中を掃除しようとするのだが、家の中はイノシシなどの被害で荒れ放題。「イノシシを逮捕してくれないか、侵入防止などの工事をしたい」という要望も線量が高いために工務店などは引き受けてくれない。こうして徐々に家に戻る気持ちが萎えてきてしまうという。「放射能汚染は地域の歴史・文化・コミュニティを根こそぎ奪ってしまった。それに対する賠償があるわけではない。こういう地域の文化や歴史を取り戻すにはどうしたらいいのか」という声は根強い。

「避難指示解除」→「ふるさとへの帰還」という単線型のシナリオでは、上記のような諸課題の展望は拓けない。少なくとも、ふるさとの復旧・復興のシナリオとともに被災者の生活・生業などの支援や今後の見通し・要望を丁寧に反映したプログラムを被災者とともに描いていくべきである。国や東電が「私たちにお任せください」では、被災直後の情報発信、避難生活、放射能汚染の安全基準、除染、賠償、生活・生業支援そして復興計画などがバラバラに取り組まれてきたことによって生じた亀裂や不安も大きいし、被災者に寄り添うことにはならない。被災者にとってはそれぞれが密接に結びついている。そこのギャップを被災者が復興の主体となって埋めていくような合意形成プロセスが抜け落ちたままの「避難指示解除」になっている。

2.厳しい復興の道筋だが

原発災害からの復興、人びとの生活・生業再建とふるさとの再生は、わが国の災害史上初めての困難な課題である。

原子力利用が生み出す放射性物質は、ひとたび拡散し汚染されれば、その半減期による違いはあるが、長い期間、環境や地域社会、そして人々の生活や人体に影響を及ぼすことになる(福島原発事故において排出された核種は30種類以上に及ぶが代表的な核種の半減期は、ヨウ素131が8日、セシウム137が30年。わずかだが検出されているプルトニウム239が24,065年)。

使用済み核燃料の最終処分方法もいまだに確立していないので、貯まるばかりである。原発災害からの復興は、この放射性物質をいかに除去していくかが基本であるが、合わせてそれらの汚染状況を測定し、その情報にもとづいて放射線汚染のリスクとどう向き合うかという課題も重要である。

(1)復興の前提となる課題

まず復興の前提として位置づけるべき課題をいくつか指摘しておきたい。

■徹底的な原因究明と危機管理

第一は、福島原発事故の徹底的な原因究明と再発防止に向けた危機管理である。12年9月に刊行された「国会事故調報告書(東京電力福島原子力発電所事故調査委員会)」(徳間書店)は、冒頭に示されている「結論と提言」で、「今なお続いているこの事故は、今後も独立した第三者によって継続して厳しく監視し、検証されるべきである」(10ページ)としている。

政府や東電が流布してきた〝安全性〟についても「3.11時点において、福島第一原発は、地震にも津波にも耐えられる保証がない、脆弱な状態であったと推定される」と指弾した。

現在、廃炉に向けた作業がすすめられているが、今後数十年を要するといわれている。中間貯蔵施設も汚染物質を収蔵してから30年を経て、最終処分場に搬出するとしている。その期間にあらためて大震災や津波が発生する可能性も否定できない。福島第二原発をふくめて、その危機管理は今後とも重要な課題であり続けている。

これらの福島原発立地地域において策定されていた「地域防災計画(原子力災害対策編)」は、11年3月の発災後にほとんど機能しなかった。30km以遠の自治体や地域住民にも災害をもたらした今回の原子力災害をふまえて、住民が正確な災害情報にアクセスでき、機動的な避難行動に結びつくような地域防災計画(原子力災害編をふくむ)の整備が求められている。

■健康調査と医療提供体制の確立

第二には、不幸にして福島で発生した原子力災害を契機に、人びとが原子力・放射線汚染に関する情報へのアクセスや日常生活上の知識・行動の指針に接する機会を準備していくことが必要である。

原発事故後に福島県が設置した県民健康調査検討委員会は、事故当時18歳以下だった約37万人を対象に、そして14年からの二巡目は事故後1年間に生まれた子どもを加えた約38万人を対象に、甲状腺検査を実施してきた。

しかし、公表される同委員会の見解は、「放射線の影響は考えにくい」というものである。16年の10月には、委員会の部会長を務めるメンバーは「多発は事実であり、『放射線の影響とは考えにくい』とはいい切れない」として、委員会に辞表を提出している(「北海道新聞」16年10月21日付)。

放射線汚染と健康への影響の因果関係を科学的に追求することは重要であるが、被災し不安を抱いている人びとが求めているのは、健康調査をきちんとすすめる体制と異常が認められた際の医療体制を徹底的に確立することである。

■徹底した情報開示、第三者機関による監視体制

第三に、これらの課題を突き詰めると、政府や原子力発電事業者の徹底した情報開示とそれを実現する第三者機関の監視体制を実現しなければならない。そして、ヨーロッパの多くの国々に設置されている「放射線防護庁」のような放射線防護対策を包括的に実施できる政府内の体制も整備していくべきである。

災害大国であるわが国では、時限立法による復興庁ではなくて、「危機管理庁」のような機関の設置も必要になっている。

(2)復興に向けた課題

次に、復興に向けた課題を提起したい。

■避難先での生活再建も位置づけた二つのコミュニティ戦略

自然災害における復興は、ふるさとの復興の中心的な課題に被災者の住まい・生活・生業の再建を位置づけることができるが、広域的・長期的避難を強いられる原発被災者の生活再建はふるさとだけで再建できるわけではない。人びとのライフサイクルと原発災害の収束・克服のために要する時間は余りにもギャップがあり、避難先で新たな生活を歩みだす人びとが多いことを復興の課題に位置づけることが必要である。それが、すでにのべた復興の「複線型シナリオ」の前提である。

ふるさとに戻る人にとっても戻らない人にとっても、住まいを確保することと仕事の機会を確保することは、大きな課題である。そして孤立しがちな避難者に寄り添い、彼らの絆を維持し、加えて避難先でのコミュニティになじんでいくことも、ていねいにすすめていく必要がある。

ふるさとでの絆を守ること、避難先でのコミュニティと共生すること、二つのコミュニティ戦略が必要になっている。その二つのコミュニティ戦略を繋げるうえで、避難している被災者とふるさとで生活を始める被災者が、互いに安否を確認し合い絆を深める交流の機会を実現することも必要である。

そのために、避難者が盆暮や正月などにふるさとを訪ねた時に短期的に滞在できる〝ふるさと滞在住宅〟とでもいえる施設やサービスを用意することも考えられる。

■広域連携、自治体支援の抜本強化を

原発災害被災地における復興もまた地震津波被災地と同様、基礎自治体ごとに復興計画とその事業計画を策定し復興事業を実施してきたが、そのようなプロセスで被災者や自治体が持続可能性を維持しながら復興がすすめられるのだろうか。「帰還困難区域」を抱えたり、「中間貯蔵施設」を受け入れている自治体、「避難指示解除」の見通しが立てやすい自治体、など、ふるさとの復興の道のりはさまざまであり厳しく長い時間を要する。

ふるさとの復興をめざす各市町村の土地利用とコミュニティ再生にとって、長期間放射線汚染された自然や土地利用・インフラなどの制約影響をうけることを考えれば、個別市町村の範囲を超えた広域的な視点による対応がますます必要になっていく。少なくとも中間貯蔵施設の稼働期間中の数十年、居住、就業、廃炉作業などの土地利用を複数の市町村で分担し合うようなことが求められてくるであろう。

とはいえ、ふるさとの大地と歴史・文化などによって培われてきた絆を取り戻したいという被災者や市町村の願いを、単純な広域合併論で受け止めることはむずかしい。課題は深刻かつ目の前に横たわっているので、広域連携の課題は、ふるさとの復興を願う住民の声を受け止めながら基礎自治体間で効果的な枠組みのもとにすすめることが必要である。しかも県がそこに参画し、広域調整機能や広域的行政サービスなどを積極的に担っていく方向を探っていくべきである。

■放射線モニタリング、地域経済再生

被災地の復興において、被災住民、自治体職員、そしてNPOなどの支援者が日常的に活動を広げていくことになるが、そこでは放射線量にかんするモニタリングをおこない、人びとの健康検査や食品検査が身近に実施できる体制を整備することも重要である。

地域経済再生はふるさとの復興のもっとも重要な課題の一つである。地域循環型の地域産業形成と安全なエネルギー政策への転換を結び付けていってはどうだろうか。旧来型の外来企業の誘致ではなく、地元の中小企業などを立ち直らせていくことを中心に考える必要がある。

その意味で、住まいの復興は産業連関のひろがりも大きく、地元事業者や労働力を最大限活用していくことが求められている。そして、安全なエネルギー政策としてバイオマス、太陽光発電、小水力発電などの再生可能エネルギーの展開やLEDなどの省資源型の技術などを可能な限り地元中小企業などへ技術移転し、地域産業として育成していくことが必要である。

3.原発災害を福島に封じ込めさせないために

東京電力福島第一原発事故は被災者や被災地に苛酷な災厄をもたらした。同時に、「新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」などによる隠ぺいされていた事実の究明を求める努力も積み重ねられている。

たとえば、東京電力社内に「炉心溶融」の定義を記載した技術的なマニュアルが存在していたにもかかわらず、社長の指示で「炉心溶融」という表現を意図的に避け、「炉心溶融」を認めたのは事故発生の2カ月後だったこと、さらに、マニュアルの存在を公表したのは5年後であったことなどがあきらかにされてきた。

原発事故処理のために必要なコストを国民全体に負担させ、しかもそれが20兆円に及ぶことなどは、マスメディアなどをつうじて報じられなければ、国民に知らされることはなかった。

政府や東電の対応の不誠実さが具体的にあきらかにされるたびに、被災者や被災地だけでなく国民全体に及ぼすほどの原発災害の深刻さを思い知らされることになる。

言い換えれば、原発事故の原因が十分にあきらかにされてこなかったがゆえに、政府・東電などによる「福島封じ込め」は、その後の全国各地の原発再稼働への展開などを見ても、一定の〝効果〟をあげてきたといわざるを得ない。〝原発亡国論〟とでもいえる危機である。

それはわが国全体の原子力政策、エネルギー政策をどう軌道修正し、次の世代に継承していくかという課題でもある。ドイツが11年7月、福島原発災害の直後に「安全なエネルギーの供給に関する倫理委員会」の提案にもとづいて、政府として原発の廃棄を決定した。まさに原発のリスクを〝倫理問題〟として位置づけていたのである。

あらためていくつかの課題を確認しておきたい。

第一に、すでに復興の前提的な課題としても示したが、第三者機関によって福島原発事故の原因究明を徹底的にすすめるとともに、放射線汚染の実態を的確に観測し公表していくことである。そのことによって、たとえ廃炉の道筋を辿っていくとしても、中間貯蔵施設のトラブルなども想定した危機管理を被災地の住民や自治体とともにすすめていくべきである。

第二に、原発事故のもたらす人間生活のスケールを超えた放射線汚染や原発災害の苛酷さと復興の困難さを、福島から発信し続けることである。原発災害からの復興のシナリオにおいて、人々や地域の3つの質、つまり「生活の質」、「地域コミュニティの質」、「環境の質」において、それぞれの望ましい目標を設定していくことを提案したい。

すでに指摘したが、福島県がすすめている健康調査も、原子力災害における健康不安に応えるための健康検査体制と異常が見つかった場合の徹底した医療体制の確立につなげることが重要である。これらは、福島の経験と教訓を全国に発信する課題でもある。

■避難先コミュニティとの共生

第三に、全国に避難し続けざるを得ない被災者の支援や避難先の地域コミュニティとの共生をすすめていく活動は、今後さらに重要な課題になっていくであろう。

16年11月15日、避難者にとっても献身的に受入れ支援してきた人びとにとっても悲しい出来事が発生してしまった。福島県から横浜に避難していた中学1年生が、避難直後から痛絶ないじめにあっていたことが弁護士をつうじて公表された。必死になって生きようという少年の決意をへし折ってしまうような事件である。

避難直後から福島県内でも嫌がらせや差別的な発言が相次いできた。原発災害による避難は、これからも長期間に及ぶ。ふるさととの絆も大事だし、避難先のコミュニティとの共生をどうすすめていくかも大切である。そういう取り組みをすすめながら、被災者の人たちが何気なく語り合えるような場づくりをしていかなければならない。

■原発再稼働阻止運動との連携

第四に、これらへの取り組みを通じて、全国の原発再稼働を阻止する運動と連携していくことが重要である。とくにわが国における原発立地は、国土全体の地殻構造があきらかにされ、また次々に発生している地震・津波、台風、洪水、地すべりなどの巨大災害などに対する国土防災の観点からもきわめて危険である。

最後に、世界的に、また全国的に急速に取り組まれるようになってきた再生可能エネルギー拡大の取り組みを発展させていくことである。それは、原発廃止への大きな力になっていくであろう。その際に、われわれの「生活の質」を高めるうえで、省エネルギー型のライフスタイルに転換していくことが重要である。そういう具体的なイメージを共有していくことも地域コミュニティの再生にとって大きな課題である。

原子力規制委員会「東京電力株式会社福島第一及び第二原子力発電所周辺の放射線量等分布マップ」(11年4月24日)。

最近のコメント