鉄との出会い

脇坂「最初に鉄との出会いをお伺いします」

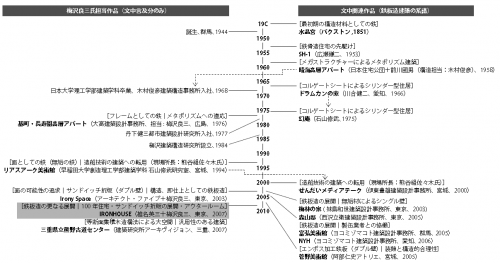

梅沢「仕事をスタートした木村事務所の頃ですね。あの時、大高先生が木村俊彦と「基町・長寿園高層アパート」(大高建築設計事務所、広島、1976)の高層アパートの計画を進めていました。入って2年目くらいで、私が長寿園高層アパートを担当しました。その時に鉄の基本的な技術を学びました。それ以前に小さな建物で鉄の仕事はありましたが、鉄で大きな建物をつくると、いろいろな高度な技術が必要となってきますが、若い頃にそういう経験ができたことは、自分の鉄に対する感覚を決めた要素があったと思います」

脇坂「その当時は、「IRONHOUSE」のような鉄板ではなくて、フレームとしての鉄ですね」

梅沢「基町長寿園は大高先生がデザインを考えたわけですけれども、あの時代はメタボリズムの思想があった。先日、展覧会があったり、菊竹先生がお亡くなりになりましたが、大高先生も非常にその考えが強かった。あの建築はメタボリズムの考え方がかなり強く出ているんですよ」

脇坂「上部に相当持ち上げていますね」

梅沢「平面計画から言えば、雁行プラン。川沿いの敷地で、原爆後にできた太田川河畔のスラムがあり、戦後ずっとその状態が残っていた。それを集合住宅にして、そこに移そうという計画」

脇坂「スラムクリアランスですね」

梅沢「そういうことですね。川沿いに雁行プランで延々と伸びるメタボリックなプラン。もうひとつは建築のつくり方として高さ方向に二層のワンフレームの構造なんです。スパンが9900、つまり約10mで、階高が普通の集合住宅ですからせいぜい3m。そうすると、スパンが大きくて柱が短いから、プロポーションがおかしくなっちゃう(笑)。そこを2層の6mの骨にした。それが非常にいいプロポーションで、構造的にもよかった」

脇坂「普通なら扁平になっちゃうところを、重ねることで解決したんですね」

梅沢「バランスが悪い。さらに接合部が半分になる。接合部にはダイアフラムが入ったり、手間隙もお金もかかる。それが半分になるのはメリットがある。二層組み、メガストラクチャー。これは前川先生が晴海高層アパート(日本住宅公団+前川國男、1958)で、これも木村俊彦の構造担当ですけど、以前にやっている。そこに大高先生がいらした。メガストラクチャーは前々から考えにあったんでしょうけど、その中間に鉄筋コンクリートの床を入れたんです。ああいう建物はそれ以来見られません。高さ方向にも水平方向にもメタボリズムの建築で、そのことは当時僕はまったく理解できなくて、勉強するうちにだんだんそういう考えだったんだというのがわかってきた」

面としての鉄、無垢の鉄

脇坂「大高先生は基町団地と同じ頃に「坂出人工土地」(大高建築設計事務所、香川、1968)もやられていますね。梅沢さんはその後、「リアスアーク美術館(石山修武+早稲田大学創造理工学部建築学科 石山修武研究室、宮城、1994)」を担当されて、石山修武氏と出会っています。リアスアークでは骨ではなくて面として鉄を使っている」

梅沢「リアスアークでは無垢の鉄を使っています。それは石山先生独特の希望かもしれない。僕も積極的に無垢材を提案して、あちこちが無垢の鉄でできている。小さなスペースなんですけど床そのものを40㎜の鉄板としたスペースもある。それは新しい使い方ですよ。梁もなく厚い鉄板で支えているんですから」

脇坂「突き出しているところでしょうか、展望台のように」

梅沢「内部の方ですね。そこは40㎜の鉄板の床でした。それと高橋工業が製作したエントランスの大きな扉。石山先生はエネルギーがあそこから入って展望台の所から出て行くんだと言い、それで入口の扉がへこんでいる。鉄板をたたいて形にするわけ。普通の鉄骨屋さんはああいう技術はない。当時リアスアークの現場に熊谷組の佐々木さんという所長がいた」

脇坂「「せんだいメディアテーク(伊東豊雄建築設計事務所、宮城、2000)」の施工を担当された」

梅沢「そう。あの後メディアテークの現場に佐々木さんが行きましたがここでも高橋さんは仕事をされていました。そういうつながりは当時からなんです。石山先生も僕も、リアスの時は高橋さんのことはぜんぜん知らなかったんだけど、その時に佐々木さんがこの仕事をするならちょうど気仙沼にこういうのがいる、というので連れてきた」

脇坂「ゼネコンの担当者が高橋さんを紹介して下さったわけですね」

梅沢「あの仕事では、高橋さんはあの鉄板くらいしかやっていない。鉄のプレートで仕上げた展示室の屋根なんか別の鉄骨会社が仕事しています。そこで高橋さんの技術を石山さんが見て、その後もいろいろな付き合いが始まるわけです。石山さんともあれが僕の一番最初。高橋さんとの付き合いは長いんです」

脇坂「材料に対するお考えを伺います。梅沢さんご自身の住宅遍歴として、もともとは木造の住宅に住んでいたと聞きました。そういう所から、無垢というか生の材料に対する思いはあったのでしょうか」

構造、即仕上げとしてのサンドイッチ鉄板造

梅沢「事務所(「Irony Space(アーキテクト・ファイブ+梅沢良三、東京、2003)」)をつくった時に、面の材料の道が開けた。それまで鉄の面的な使い方は、あまりなされていなかった。鉄そのものは超高層から小さなものまで使われているけど、鉄そのものが見えるというのはほとんどない。大きな建物では耐火被覆が必要でしょう。超高層は鉄でできていると思わない人もいますが、それは見えないから。あと外部に使う鉄はさびびるからペンキを塗る。つまり鉄は見えないんですよ。19世紀の頃ヨーロッパの駅舎などは、そのまま鉄が見える。エッフェル塔はペンキが塗ってあるわけですが、当時の人の仕事に対して今でも素材感に関してインプレッションを感じます。鉄そのものの表現に引かれるところがあった。今まで面としての使われ方がされていないというところで、「Irony Space」ではそれに挑戦した。アーキテクトファイブが段ボールみたいな材料で模型を作ってきて、この印象を形にするには、どういう材料で造るべきかと。その時に、前々から僕がやっていたサンドイッチ折板という工法もあって、建築は面で成り立っていると思い至った。線は単なる構造でしかなくて、建築にとってはなくてもいいもの(笑)。重力や地震に対して必要なもので、実際に必要なものは面だと。だから面の構造を考えてみようということで、サンドイッチ折板を今から20何年も前に考えた。折板がありますね、その波が何となくトラスに見える。上弦材と下弦材を折板の上下から仕上下地の胴縁として点溶接すると面として段ボールのような材料ができる。一方向は波の剛さがあって、一方向はトラスになる。上下にはさんだ下地の胴縁がフランジになって、荷重が2方向に伝わるスラブができる。床仕上、天井を貼れば床構造ができちゃって、梁もいらない。そういうのをずっとやっていたんだけど、それはあくまでも下地であって表面には出てこない。それで自分の事務所でもあるから、折板の両面に仕上材として鉄板を張ったら、本当に何もしなくても構造、即仕上という建築ができるんじゃないかと」

脇坂「面として使うものとして日本で先駆的だったものに「ドラムカンの家(川合健二、愛知、1966)」があります。そうした作品から構造家として影響を受けることはあるんでしょうか」

梅沢「直接はないと思います。今思えば同じようなことだったんだろうなと思うんですね」

脇坂「なみなみ(コルゲートパイプ)のままでしたね」

梅沢「要するに鉄の表現ですよね」

構造家の遺伝子

脇坂「「ドラムカンの家」は60年代後半ですが、その後、面による作品は2000年代に入ってから急に増えてきたように思います。「梅林の家(妹島和世建築設計事務所、東京、2003)」「森山邸(西沢立衛建築設計事務所、東京、2005)」、もちろんIrony Spaceも。そこで構造家同士、刺激を受けるというようなことはあるんでしょうか?」

梅沢「それは大いにあると思います。伝統は非常に大きな力があって、例えば木村事務所から独立した構造家が活躍していましたよね。それはなぜかというと、遺伝子を受け継いでいると。建築家が想像して、そいつに頼めば何かやってくれるんじゃないかという期待があって頼まれたんだろうと。大切なのはそのときに、建築家にちゃんと答えるかどうかですよ。遺伝子を引き継いでいるというのは、人間関係の社会だから重要なことかなと。特に建築界ではね。そういう中で、お互いに切磋琢磨、影響し合いながら、自分の個性的な所を出していく。それはまったく建築家と同じ」

脇坂「2000年代に入ってから、面の例として「富弘美術館(ヨコミゾマコト建築設計事務所、群馬、2005)」がありますが、あれは外部ではなかった。内部だけども面材で内壁をつくった。シングルの壁だと思いますが。シングルかダブルかということについてどう思われますか」

梅沢「シングルは限界がある。鉄は強いからシングルで壁はできるけれども、断熱性もないし、見た目も面としか見えない。ある厚さがあるということは重要で、厚さがあって中に断熱材を入れられるとか、厚さのプロポーションが外から見えるとか、建築をつくる材料としてはシングルよりもダブルの方が表現性の深いやり方だと思っていました。シングルで面を使うのはやったことはない。無垢で面はあるけどね。面はサンドイッチにする方法が自分らしいやり方だと」

脇坂「「森山邸」や「梅林の家」では、壁がシングルで無垢材の厚16㎜でできていますが、サッシの懐の方が壁厚より大きい。また配管配線をどうするか。設備機器の納まりを考えるとダブルでつくる壁の許容力の方が高いとも言える。広瀬鎌二さんがさらにそれよりも前に、鉄骨として初めて「SH‐1(広瀬鎌二、1953)」という住宅をつくった。それは住宅で鉄を使う先駆けとなったと思います」

梅沢「その先に行けば、ジャン・プルーベや、いわゆる鉄を素材にして建築をつくってきた人たちに対する憧れはありましたよ。プルーベの作品には相当興味がありましたね」

脇坂「面の使い方にも多様性が出てきました。例えば、「菅野美術館(阿部仁史アトリエ、宮城、2005)ではエンボス加工の鉄板を点溶接で壁面としている。外側に装飾的な模様が表れますが、それは単純に装飾ではなくて技術的合理性を根拠とした表現となる。IRONHOUSEでも鉄表面の発錆が内部空間を豊かにしているということと、安定した皮膜が耐久性を増すということと、複合的な合理性がある」

梅沢「面として使うということになると、ペンキを塗るかという話になってしまう。そうすると鉄が消えてしまう。面でやるときにはコールテン鋼を使わないとだめということです。そうすれば何の仕上もいらない」

モノ派と抽象派

脇坂「藤森照信さんがモノ派と抽象派という言い方をしています。その区分ではIRONHOUSEはモノ派で、妹島作品は抽象派なので塗っていると。材料を露出するのと塗装するのでは建築としてまったく印象が違う。中間にいるのが伊東豊雄氏で、モノ派でも抽象派でもあるとされています。また、アラン・バーデンさんが妹島さんとの協働の中で、実は鉄を面で使うのはそんなに新しくないという言い方をされています。製缶の工法、例えば新幹線の車体のようなモノコック構造は産業界でもやっていたじゃないかと。産業界の技術から受ける着想などはあるのでしょうか」

梅沢「そういう所に目を向けて取り入れようというのはあまりないですね。建築の場合は素材と空間が基本なわけですよね。そのものと結びついた形でどう表現するかというところが重要であって、鉄の面としての表現方法はいまだに未開の分野です。いろいろな空間が面でできてくると思うんですよ」

脇坂「ヘルツォーグ&ド・ムーロンがスペインでさび面と光沢面をムラ状にして天井面をつくった作品があります。見上げると現象的・幻想的な空間が立ちあらわれて印象に残っています。まだまだ可能性があるんですね」

梅沢「IRONHOUSEについては、メンテナンスフリーという点、強度と耐久性がものすごく高いという点が技術者として非常に魅力的なんですね。空間とか鉄の使われ方というのはあるんだけれども、両方を備えているものというと、コールテン鋼以外にあるのという話になる。なぜ鉄なのかという質問を受けるんだけど、それは他にないからだ、としか答えられない。鉄にこだわってやっているわけでもなく、他に長く持って強度の高い材料があればどんどん使ってみたいと常々思っています」

脇坂「竣工後5年経過していますが雨漏りなどないのでしょうか?」

梅沢「ないですね。造船屋さんがつくるだけあって、その辺はすごいですよ。高橋さんは本当に信頼できます」

脇坂「この引戸について、スチールで引戸をつくるのは、いろいろな制限があるのではないでしょうか。はめ殺し窓ならまだしも、エアタイトをどうするかと考えると厳しいのではないか。梅沢さんは、100年住宅、200年住宅と述べる一方で、『ほどほどでもいい』とも仰っていて、その両極端さが面白いなと思いました」

梅沢「完全にエアタイトをやろうとすると、莫大なお金がかかる。航空機や車のようなものを建築で実現しても意味がないと思うんですよね。人間はそこまでは望まないんじゃないかな。そういう意味ですよ、ほどほどというのは」

脇坂「確かに、何百メートル上空を飛ぶわけでもないし、何千メートル海面下を潜るわけでもないですね」

梅沢「問題になるのは、エネルギーが逃げて行って無駄になって、省エネじゃないよということなんですよね。別で補うことを考えればいい」

脇坂「メンテナンスフリーである分、多少気密性が劣ったとしても、ライフサイクルコストとしては十分ペイできるという見方もできますね」

梅沢「あとはつくり方を考える必要がある。今いるスペースは、地下だから木枯らしが吹くわけでも、ここから冷たい風が入ってくるということはない。ここではそういうものはまったく問題にならないですね」

アウタールームと地下空間

脇坂「今ちょうどアウタールームと椎名さんが名づけられた空間にいて、すごく居心地がいい。地下空間の新しい使い方だな、と感銘を受けました。都市住宅として床を増やすために地下をつくるのではなくて、半分は外部空間のこのスペースの在り方はとても豊かで、新しい都市住宅のモデルを提示していると思います」

梅沢「総掘りは建築基準法や条例にひっかかるところがあるんですよ。今私と世田谷の住宅をやっている人は、こういった総掘りで地下に庭をつくった。1辺は外部道路境界に面していて、あとの3辺は家の中に面している。それだと、平均地盤面が下がってしまう。計画して役所に持っていったら、3辺が建築の内部空間とつながっていると、総掘りの空間はみんな外部だとみなされてしまう。それで、妙な提案をしてくれたんです。3辺のうちの1辺に1メートルでもいいから囲いをつくって、そこまで土を入れてくれと(笑)。そうすると、2辺が土で2辺が建築でL型になる。それで地下とみなして、平均地盤は上げなくてもいいと。ここでは、ごく自然にこういう総掘りを考えてつくったんだけど、法律的にはまったく問題なかった。いろいろな制約があって、L型で総掘りが成り立つということがあまり知られていない。みんなドライエリアにしちゃうでしょ、地下を。そうなると湿気でほとんど使えないですよね。アウタールームと一体となった総掘りの地下というのは有効な方法だと思います」

脇坂「ドライエリアとはまったく違うし、部屋が倍になった感覚を持ちます」

梅沢「椎名さんは、今までもアウタールームをやってきていて、こういう使い方にはノウハウがあった。全体の計画に対して椎名さんのアウタールームが上手くいって、こういう庭ができたんだと思います」

脇坂「アウタールームとは階ではなくてスペースの概念なのかと思います。地下かどうかということではなくて、空間の広がりが問題なのかと」

梅沢「狭い土地をいかにしたら建築として広くデザインするか、というのは非常に重要なことですね。広々とした感じは誰だっていいと思うに決まっていても、それが難しい。そういう風につくっても思ったように感じられないというのは結構ある」

脇坂「椎名さんとの接点はどこであったのですか」

梅沢「たまたま椎名さんは成城にいて、僕もIrony Spaceができてこっちに移ってきた。その頃からですね、一緒にやるようになったのは」

脇坂「ご経歴を拝見しますと、お二方とも日本大学ご出身で、学年もあまり変わらないですよね」

梅沢「1年違いくらいですね」

脇坂「その頃から椎名さんをご存じだったんですか?」

梅沢「ちょうど10年くらい前からです。アーキテクトファイブに事務所をつくってもらった関係で、自宅も頼むのが普通かもしれませんが、彼らは住宅よりももう少し大きな建物が得意な分野なので、住宅の場合は誰か別の人と考えました。椎名さんはとにかく近いから、現場監理もちゃんとやってくれるだろうと思って(笑)」

脇坂「椎名さんは、イ(にんべん)の『住む』という言葉を、シ(さんずい)の『澄む』に換言して、それをご自分の建築観として掲げています。以前、真夏のものすごく暑い日にIRONHOUSEを訪問させて頂いたとき、引戸の開口部が全開になって、地下空間が清涼感に包まれていました。椎名さんは材料に関しても、スケールに関しても、住宅に対する言及が、身体的でプリミティブな印象を受けます」

梅沢「そうですね」

アトリエ構造事務所へ

脇坂「梅沢さんが建築学科に進まれて、分野として構造の道を歩むことを決められるきっかけは何だったのでしょうか」

梅沢「もともと、自分は芸術分野は得意じゃないと、エンジニアとかそういうテクニカルなものの方に向いていると思っていたので、ごく自然にエンジニアの方へ行きました。それは友人を見ていて、僕よりもデザインが上手い人はいっぱいいたし、そういう人にはとても敵わないな、ということもあってね。自分は技術の方と。建築家になろうという気持ちも抱かないうちに、そのままやっているという感じです」

脇坂「大学を卒業後、どういった事務所に行くのか、または組織に行くのかという選択肢の中で木村事務所を選ばれたというのはどういった思いだったのですか」

梅沢「いつの時代でも大会社志向というのは変わらないですよ。68年という時代でさえ。僕はそういう会社に勤めるというよりも、自由業に憧れていて、アトリエの構造事務所というところが自分の道だと。雑誌や何かで調べてみると、木村俊彦という人がいろいろな文章を書いていて、これはすごいなと。当時、日大の先生だった坪井先生の所に行って、『木村俊彦の所に行きたい』と言ったら、その場で『ちょっと待って』と電話をかけて、『木村君』という感じですよ(笑)。行ってみたら『お前か』。それで決まり。結局、木村俊彦の所に就職しようとして応募したのは僕しかいなかった。当時あの人はあれだけの仕事をしていたのにですよ」

脇坂「大規模のものばかりですよね」

梅沢「そう。国立京都国際会館(設計:大谷幸夫、1966)など。横山構造設計事務所から独立して以来、そうそうたる建築家の多くは木村さんに依頼していた。アカデミズムに属さないで仕事をしていた中で、名前があるのは木村俊彦だった。磯崎さんなど有名な若い建築家も含め、そうそうたる人たちと仕事をしていた」

脇坂「建築家には建築家山脈とも言われる系譜があると思いますが、メタボリズムの方たちがいて、大高さんがいて、というような系譜が構造家にもあるんですよね」

梅沢「そうですね。なぜそういう系譜ができるかというと、それは先にお話しした遺伝子だと思います。それが重要なんですね」

脇坂「たとえば原広司研究室出身の建築家が、原先生の『つぶやきを聞く』ことが重要なんだと伺ったことがあります」

梅沢「やっぱり受け継ぐんですね、知らないうちに。自分でも分からないうちにいろいろなものを吸収しているんですね。僕はそれを遺伝子と言っている。だから重要ですよ、最初にどこの門を叩くかということは」

脇坂「IRONHOUSEについて、梅沢さんが場所性についておっしゃっていました。見上げたときに花があるとか、愛される必要があると。構造家で愛について語る人はあまりいないんじゃないかと思います」

梅沢「建築は、普通の人が住んで、要するに使っているわけですよ。いざ自分のうちをつくろうということになったらいろいろなことを言うんだけど、誰にでも分かるものでしょ、建築は。私がそういうことを言ったからといってちっとも不思議ではなくて(笑)。今までこれだけ長いこと建築家と一緒につくってくると、やはり一人一人の建築家から建築について少しずつ吸収しているわけですよ。われわれと建築家が話をするときは、本音ですからね。こういう表現をしたいとか、普通じゃあまり言わないようなことも、エンジニアにはそこのところを真剣になって言う。自然に重要なことをわきまえてきたんですね。美しいとか愛されるとか、エンジニアを目指した初期の頃はまったくなかった(笑)。長いことやっているうちに、建築にはそういう要素があるんだなということを少しずつ自分の中に取り入れてきたということです」

脇坂「構造と美学は重要な接点だと思います。アラン・バーデンさんがゲーリー方式とウッツォン方式という言い方をしています。ゲーリー方式は複雑な形態を線でフォローして、曲面をはめこむ。骨と皮というのは変わらない。一方、ウッツォン方式は単純に創造的な思いだけで曲面とするのではなくて、オヴ・アラップとの協働によるジオメトリー球面を導きだし構造的に合理的でありながら、なおかつ量産も考えて、統合されたものとして美を獲得した」

梅沢「僕はどちらかというとウッツォン方式でしょうね。僕が今までやってきたものは、汎用性のある提案なんですね。Irony SpaceもIRONHOUSEも。「三重県立熊野古道センター(設計:建築研究所アーキヴィジョン、三重、2007)」もそういう方式でやった」

脇坂「梅沢さんが感銘を受けた建築には、どういったものがあるのでしょうか」

梅沢「2年位前かな、ジェフリー・バワの建築を訪れました。スリランカの建築家ですよね。バワの作品をずっと見て回った」

脇坂「ホテル建築ですよね」

梅沢「そう。バワの作品にはIRONHOUSEと大きな共通点があって、感動しました。自分がいいなと思うことをこの人は昔からこれほどやっているのかと。まったく知らなかったんです。ですから、この建築はバワの影響をまったく受けていませんけどね。今思うとほとんど共通ですよ。バワがこれを見れば、多分『いいね』と言ってくれるんじゃないかな(笑)」

脇坂「思いもしない建築家の名前が挙がったのでびっくりしました」

梅沢「僕は建築と植栽との関係に非常にこだわって、毎日庭を手入れしているんですけど、おそらくそれは今の時代だからこそ、そういうものの価値観が大切だと自分で思うわけです。もし20年位前にバワの作品を見に行っても、それほど感動しなかったと思います。そのときに自分が興味があったのはハイテク建築。どこへ行くにしてもハイテク建築を見に行った。今はむしろバワのような作品に惹かれる。それはやはり世代なんだと思いますね」

脇坂「最後に、建築の評価についてどういった視点で成されるべきだと思いますか」

梅沢「構造とか技術という観点だけで評価しても、建築の場合あまり意味がない。いい建築とは、芸術性に結びついたエンジニアリングがポイントであって、新しい材料を使ったからといって、できたものが美的なものとつながっていなければ、評価はしないだろうと思います。技術だけではなく、斬新さがなければいけないんだけれども、それプラス建築としての水準の高さでしょうね。斬新さが全然なくたって、建築的な水準が高ければ、それも選択範囲に入るわけですけれどね」

脇坂「本日はいろいろとお話を伺いまして、ありがとうございました」

最近のコメント