編者である五十嵐太郎が冒頭の短い「まえがき」に書いているけれど、「メディアはほとんど東京一極集中である」。五十嵐は、東京で建築を学んだけれど、名古屋で3年、仙台で11年教鞭をとることで「日本地図の見え方が大きく変わった」、「3.11の後、東京の建築家の支援プロジェクトはメディアで華々しく紹介されるのに、地元だからこそできる現地の建築家の粘り強く、手厚い行動がほとんどとりあげられない状況」に疑問を抱いた、という。出雲で18年、東京で22年、京都・滋賀で24年居を構え、アジアを飛び回ってきた僕も、かねがねそう思っている。このITCの時代にと思うけれど、メディアの視点が東京に据えられ、そこから発信されているのだから構造はかわらない。

かく言う『建築討論』も日本建築学会のメディアということで敷居が高い、と思う。双方向のメディアを目指しているけれど、わざわざ投稿して、あれこれ東京(中央)目線で批評されるのはたまったものじゃない。実は、各地に50人ほどのレポーターをお願いしているのだけれど、忙しい時間を使って、レポートをするのは相当エネルギーがかかる。ただ、『建築討論』には、最低限、活動や議論を半永久的に記録するアーカイブ機能がある。本書のような原稿が積み重ねられればいいなあと、初心を確認した次第である。姉妹編である、前田茂樹編著『海外で建築を仕事にする』、福岡孝則編著『海外で建築を仕事にする2』も、本メディアにも欲しい企画である。編集者の視点には大いに共感するところである。

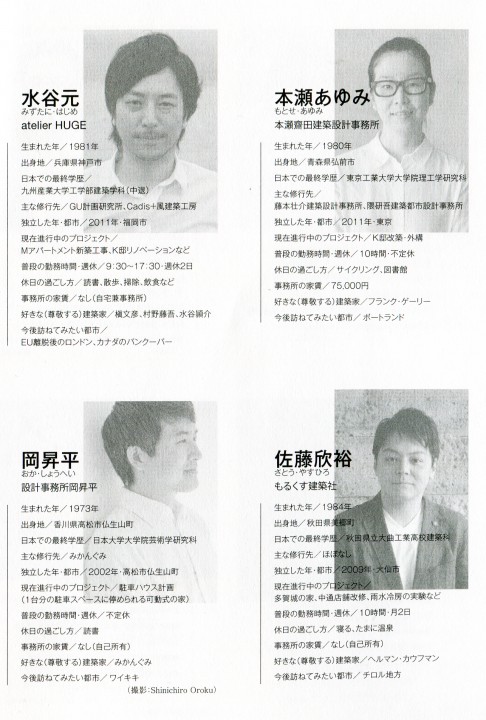

本書には16人15組の仕事がそれぞれ自身によって綴られている。ただそれだけである、と言えば、それだけである。編者によって、それぞれの仕事が比較されたり、ランク付けされたり、あるフレームの中に位置づけられたりするわけではない。「互いに切磋琢磨し、知見を蓄積・共有し、向上していくために、批評や評価基準が必要になるだろう。この本がその足掛かりになれば、幸いである。」、「建築の空間体験や周辺の環境は、メディア向けの写真だけではすべて伝わらないし、また建築家のはなしを聞いてみないとわからないことが少なくない」、「日本全国津々浦々に、彼らのような建築家が増えたら未来はそう悪くないかもしれない」というだけである。

本書を僕に紹介してくれたのは執筆者の一人である魚谷繁礼である。京都大学布野研究室出身で学生の頃から知っていて、今でもフノーゲルズのメンバーだから、A-Cupで毎年顔を合わせてもいる。守山市立図書館(隈研吾設計)の建設委員会の機会に京都五条の事務所を訪問、「ところでどんな仕事をしているの」と聞いたら、いささかムッとした顔で「これ読んでください」と差し出されたのが本書であった。タイトルが「特殊解ではない、社会的な提案を孕む建築」とやけに力みかえっている。いかにも布野研らしいと苦笑いしたが、13年の真摯な京都での取り組みがよくわかる。京都を拠点とする布野研出身の建築家としては、魚谷繁礼のパートナーである正岡みわ子の他、森田一弥、岩崎泰、山本麻子(アルファヴィル、竹口健太郎と共同主催)などもいる。

京都コミュニティ・デザイン・リーグ(CDL)、近江環人コミュニティ・アーキテクトなどで、地域を拠点とする建築家のあり方を考えてきたから、また、若い人の仕事を知りたいと思っているから、本書は願ったり叶ったりであった。引き込まれるように読んだ。面識があったのは、魚谷の他、最年長の芳賀沼整、最年少の辻琢磨、合わせて3人であった。

それぞれの仕事については、是非、本書を手に取ってもらいたい。それぞれに魅力的で可能性に満ちた仕事ぶりである。

ひとつ感じるのは、学んだ研究室(指導教官)、修行を積んだ場所のもつ力が大きい、ということである。もちろん、建築という制度的な枠組みを前提とした話ではない。「建築学」や「建築学科」がすぐれた建築家を育てるわけではない。結局は「建築家」になりたいという本人の意志が重要だということであるが、それを受け止める人、そして場所、環境が大きいということである。片岡八重子の場合、短大を卒業して不動産建設会社に就職し、大学の夜間に編入学、卒業して一級建築士の資格を取り、生まれ故郷とは別の地域に腰を据えて活動する。ものすごいエネルギーだと思う。

佐藤欣裕も、野球部で練習に明け暮れ「建築のまとまった建築の勉強をしていない」。祖父が大工で、父が工務店をしていたという環境が大きいというべきか。佐々木徳貢著『バウビオロギー 新しいエコロジー建築の流れ』という一冊の本が方向を導いたというのもドラマチックである。島津臣志もサッカーに明け暮れていたというが、現場で育ったといえるだろうか。徳島唯一の2500人の村を拠点とするのも、僕らに勇気がもらえる。将来の展開が楽しみである。兵庫生まれで、彼について沖縄にわたった蒲池史子は未だ修行中といえるだろうか。しかし、西山夘三とか清家清とかいう名前が出てくるのはタダモノではない。水野太史の場合、建築学科に入学したけれど、休学していきなり設計を始めたのだから、ほとんど独学といってもいい。その力技には感心する。蟻塚学にしても、専らアトリエ事務所のオープンデスクで育ったと言えるのではないか。東京で建物を100個設計するより、青森で100個設計する方が意義は大きい、というのもその通りである。

「建築」の雰囲気のなかで育つという意味では、水谷元もそうである。父は水谷穎介。本書で知って感慨深かった。僕は1991年に京都大学に赴任したのであるが、その晩年、渡辺豊和さんと一緒に何度か大阪で酒席をともにしたことがある。大学の建築学科は中退したというが、息子が建築家となり、水谷スクールがそれを見守るというのはいい構図である。能古島を拠点にするのもそれらしい。島といい、村といい、離島寒村での「建築家」のあり方に、原初の「建築家」を見たいと思う。

父親が温泉を掘り当てたという岡昇平も、土木学科を卒業した上で建築を目指した変わり種と言えば変わり種である。まちぐるみ旅館にしよう、という発想が面白い。それに生まれ故郷で「にやにやしながら暮らす」というのがいい。

辻琢磨は「僕が浜松から学んだこと」というが、地域に学ぶ、現場に学ぶ、そして育つというのが共通であろうか。

もうひとつ思うのは、おそらく編集の視点がそうだからだと思うけれど、女性と地域社会との関係、夫婦ペアの協力関係が鍵になっているということである。片岡八重子がまさにそうであるが、東京のスター建築家の事務所から札幌に転じた丸田絢子の場合、「気鋭の若手として、メディアでも取り上げられる存在だったのに」、友達一人いないところから出発せざるを得なかった、地域との関係が深まっていくその過程がたくましい。「型」を学んで「型」を破るという、あらたな方向も見定められつつある。齊田武亨・本瀬あゆみのコンビは2拠点をうたう「カッコいい」スタイルである。しかも、女性が東京にいて男性が地方にいるパターンである。岩月美穂は共に学びともにスターアーキテクトのアトリエでともに働いたパートナー栗原健太郎と共同事務所を経営するが、拠点とするのは岩月の生まれ育った町である。芳賀沼整の「はりゅうウッドスタジオ」で修行したという藤野高志は地元の高崎に帰って独立したけれど、ぽっかり仕事がなくなって離婚もしたという。

要するに、家族のあり方、地域との関係のあり方が「建築家」としての生き方として問われるのであり、それをそれぞれに語るのが本書である。

書き起こす時、何をしているか、から始まって、一枚の風景写真が差しはさまれる、編集のゆるやかな共通フォーマットが統一感を与えている。

最近のコメント