省エネルギー、建築性能、緩和と適応、地域性、身体感覚、パッシブデザイン

1.はじめに

地球温暖化を防ぐための低炭素社会の取り組みは、いよいよせっぱつまってきた。レスターブラウンが「持続可能な社会の構築」を著し、環境の持続可能性は人類の最大の課題と考えられるようになってから35年経つ。国際的な削減目標が定められ、我が国にも厳しい達成目標が課せられている。我が国でも新しい省エネ基準が定められ、義務化の方向である。このような社会的な要請に建築はどうこたえるか。建物の熱性能に関わる基準のありかたは、意匠デザインや住まい方と関わるため、設計者の間にもさまざまな議論がある。

省エネルギーは必須の条件であるとはいえ、地域性、快適性、健康性、ライフスタイルと関連する住宅の省エネルギーのデザインの手法は実に多様である。選択される手法によってデザインも異なるのだ。その時、建築や街、暮らし方はどのように変わってくるのであろうか。それぞれの設計者の腕の見せ所である。同じ省エネ住宅、ゼロエネルギー住宅であっても、魔法瓶のような住宅もあるし、そうでないものもある。その違いに意味があるのかないのか、あるとすればどのようなことなのか、ここでは考えてみたい。

2.省エネの評価指標

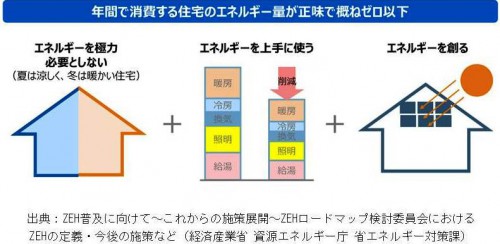

新しい省エネ基準では、建物で消費される1次エネルギーが評価の指標となっている。住宅でいえば、暖房・冷房・換気、給湯、その他の用途の合計で総合的に評価される。用途相互間のやりくりが評価できる、融通の利くシステムだ。このエネルギー消費に見合うだけの十分なエネルギーが創出されれば、ZEBやZEHと評価される。(図1)

暖冷房や照明に関して言えば、建物自体のデザイン・熱性能のみならず、導入される設備システム、さらにはそのエネルギー源の種類も含めて評価される。これらのうち、建物自体の熱性能を直接的に示す指標は暖冷房や換気の「負荷」で、地域の気候条件や住まい方が反映される。実際に消費されるエネルギー量は、負荷にシステムの機器効率を乗じで求められるが、これが2次エネルギー量と呼ばれるものだ。効率が悪いほど2次エネルギー消費量は多く、負荷を大きく上回る。ここで特筆すべきなのはヒートポンプである。ヒートポンプは内外の熱の移動をするだけなので、1単位の2次エネルギー消費で数倍の負荷を賄うことができる優れものだ。もっとも、冷房時には外に熱を捨て、時に問題視されることもある。周辺に及ぼす影響のひとつとして心の片隅に留めておくべきだろう。

さて、2次エネルギー量が等しくても、使用するエネルギー源の種類によって異なるのが1次エネルギー量だ。電力か、ガスか石油か、はたまた水素か。エネルギーの生産プロセス、運搬などによって1次―2次の変換係数が決められるが、固定的なものではない。電力と一口に言っても、エネルギー源は水力・火力から原発、PVなど様々だ。政策的な配慮がされる場合もあろう。エネルギー源が特定できれば地球温暖化ガスの排出量も予測できる。

ともあれ、住宅のトータルな省エネ効果の評価指標として1次エネルギーはわかりやすく、明快である。しかし、建物の熱性能の向上に腐心する設計者にしてみれば、デザインの影響が直接反映される暖冷房負荷の多寡で比較評価してみたいという気持ちもあろう。その時には、負荷、2次、1次のそれぞれを算出して比較してみるとよい。手間が増える(設計者にとってはやっかいな問題だ)が、自身の設計の特徴がより明白になるだろう。

省エネという単一な指標が、デザインの多様性を損なうようでは困るーそのような危惧を多くの建築家が持っているフシもある。もっともなことだが、そのことが、エネルギーへの無関心を招いているとすれば不幸なことである。画一的な省エネがデザインの均質化・貧困化を助長している例を挙げる暇はないが、等しい暖冷房負荷であっても、建築のデザインは多種多様であり、そこに新たな展開の糸口があると考えたい。

図1 ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)の概念

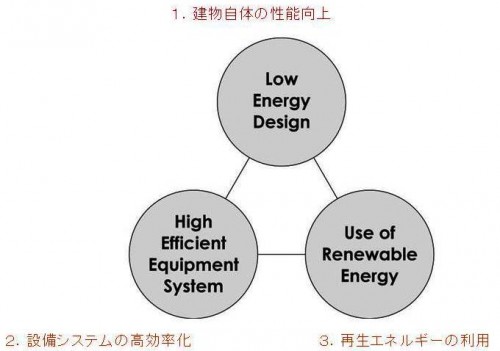

図2 ZEHに向けての3つの方法

3.建築と地域性

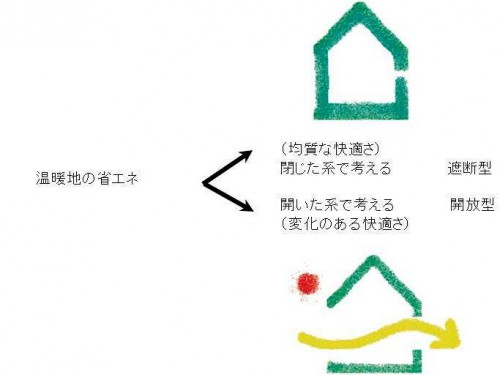

バナキュラーな建築の気候風土への適応には、2つのパターンがあるされる。寒冷地や砂漠地のような気候下では、厳しい外界の影響を防ぐための「遮断型」、温暖地では時に応じて適宜、日射や風を取り入れる「選択型」がそれである。「夏を旨とする」とする日本の開放型の民家は「選択型」の代表的なものだ。バナキュラーな建築は、否応なく地域の気候風土の影響を受け、時にはそれが、造形的にも機能的にも豊かな地域の特性を表現してきた。地域の歴史や文化も反映されてきた。

今日の省エネ手法も、おおまかに「遮断型」と「選択型」に分けることができる。遮断的省エネでは、断熱性・気密性を高め、外部の影響(外乱)を減らして建物内外の熱の移動を最小限にすることをもっぱらとする。他方、「選択型」省エネでは、日射や自然風を導入して、暖房効果や冷房(涼房)効果を得、巧みに熱の移動を行おうというものだ。先に、日本の伝統的な民家は選択型の典型と書いたが、それはもっぱら夏型の選択型デザインで、冬には大きな弱点を持っていたことは否めない。今日の選択型省エネデザインでは、冬、夏を包括する選択型でなければならない。季節ごとのモードの切り替えもポイントになろう。

地域の環境ポテンシャルを読み取り、建築的な工夫によって太陽や自然風を利用し、暖房や冷房への依存を減らす設計術がパッシブデザインとよばれるものだ。その開発・発展の先駆けとなった活動に「全米パッシブソーラー会議」(1976年-)やPLEA国際会議-Passive and Low Energy Architecture)(1982年-)がある。いずれもエネルギー大国アメリカで始まったことを意外に思われる方もいるかもしれないが、その背景には、過度ともいえるほどに暖冷房や空調技術への依存を深めつつあった当時のアメリカの建築がある。有り余るエネルギーの用途を建物の設備―とりわけ冷房に見出して空調技術を普及させたアメリカは、新しい現代建築の様式を生み出した。この技術の恩恵のひとつが、建築を地域性の軛から解放したことである。地域の自然特性や文化、コミュニティと隔絶された「遮断型」の建築がどこでも容易に可能になったということだ。ミースのユニバーサルデザインはそのこの意味でもよい例だ。

人工環境技術の出現は建築史上、画期的なことであったが、その影響の大きさの割には、言及されることは少なかった。レイナー・バンハムは著書「環境と建築」(1973)のなかで、この技術が建築に与えるインパクトの大きさを建築家はもっと意識するべきだと警句を発したものだ。人工環境技術が普及した1960年代は、エネルギーまかせ、力ずくの文明が謳歌した時代で、これに対する異議申し立ては、多方面にわたっていたのだ(注)。

パッシブデザインは、1973年以来のエネルギー危機をきっかけとしてはじまったが、当然のことながら、このような当時の社会的風潮をも反映していた。エネルギーを介して問題にしたのは、居住空間の質であり、地域の風土・文化から切り離されたライフスタイルであり、建築そのもののありかたでもあった。その射程はその発足の時期から、エネルギー問題を越えていたともいえる。

(注)

レイチェル・カーソン(沈黙の春:1962)、J.ジェコブス(アメリカ大都市の生と死:1961)、成長の限界(D・メドーズ:1972)、E・シューマッハ(small is beautiful;1973)、A・ロビンズ(ソフトエネルギーパス:1976)、E・ラブロック(ガイアの思想:1979)などが出版された。S・ジョブスが夢中になったという「全地球カタログ(whole earth catalogue)」(S・ブラント編集:1968)もそのざら紙の装丁とともに忘れられないひとつだ。地域性に関しては、N・シュルツ(ゲニウス・ロキ1979)という魅力的な本もあった。

図3 省エネの2つの方向:「開くか閉じるか」

4.緩和と適応

地球環境問題の対応には、温暖化の原因を断つ「緩和(mitigation)」と、起きてしまった結果への「適応(adaptation)」という二つがある。海水面の上昇に対して堤防を築くのは後者の例だ。窓が開けられないから閉めきって人工環境技術に頼るという発想も適応の一形態だ。この分類に従えば、環境負荷の抑制、地域のポテンシャルの存在を前提にしているパッシブデザインは緩和的対応ということになろう。

冷徹なリアリストのレム・コールハースは、現在の大都市の現実を見据えて、次のように書いた。「いわゆるファサードは建築と自然界のインターフエースだからというだけでとくに重要だとする考え方」は慣習的な思い込みに過ぎず、粉砕されなければならない。(S,M,L,XL+,1993)

大都市にはすでに、特別視しなければならないような自然のポテンシャルなどありはしない。パッシブデザインなど、もはや幻想の極みだと言っているようである。そうだとすれば、このような「居直り」は劣化した環境への見事な「適応」と言えるのかもしれない。その先は、室内を外界と遮断し、人工環境に徹してカプセルするしか選択の余地はないのかもしれない。となると、その前提で省エネルギーを考えるしか方法がない。しかし、このような「負の循環」の行き先はどうなるのか気になるところだ。SFに見られる未来都市空間のように、地球上に居ながら宇宙カプセルのような建築に住むことになるのだろうか。

人工環境技術は、外部環境に左右されることなく、室内をコントロールすることができる。それが進歩の証のように、進歩するほどに外界との遮断の度合いを強めてきたように見える。はじめは、「爆撃機のようにエネルギーを浪費する」と批判されながら、1世紀の洗練を経て、この技術は目覚ましく進歩し、省エネ化されてきた。近年はITやAIがさらに高精度な制御を可能にし、効率の向上に寄与している。このようなトレンドは限りなく続くのであろうか。あるいは、次なる新しい技術革新が、「遮断型」の隘路を打破し、「開放型」に向けた展開を可能にするのだろうか。

図4 カプセル化する住宅の背景

図5 環境と交感する建築の課題

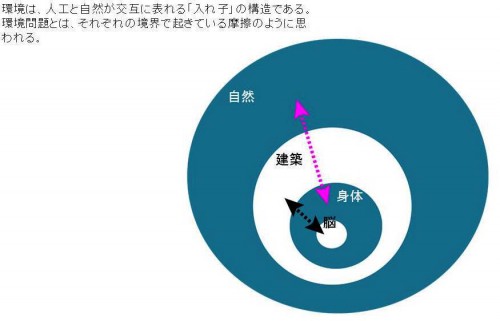

5.人工と自然の関係の再構築

地球温暖化に対応するには、もはや、「適応」による遮断型の選択肢しかないようにも見える。しかし、「緩和」か「適応」か、「選択型省エネ」か「遮断型省エネ」か、「パッシブ」か「アクティブ」か、省エネの手段・方法についての議論は、むしろ、これからだと考えたい。

現実の設計では、これらは2者択一ではない。むしろどのように組み合わせ、統合化するかが課題だ。多くの非定常な要因が絡む「選択型」のデザインは、解析のむずかしさゆえに「遮断型」より出遅れた感があるが、近年の環境エンジニアリングやAI・IoT技術の進歩にはそのブレークスルーを期待できそうだ。

3.11以後、あらためて、近未来の居住環境ビジョンを問われている。コミュニティの意味や自然との共生が再考され、模索され始めている。地方の再生も大きな課題だ。発展途上国ではどうだろうか。1970年代、「パッシブ」という発想が生まれた時代的状況は、今でも多くの示唆を持つように思える。今こそ―というべきかもしれない。

ITによるコミュニケーションシステムの革命が進むほど、本来のコミュニティやプライバシーの意味が問われ、人工環境技術が進歩するほど、自然とのコンタクトの重要性が問われている。均質な快適さよりも自然の変化を感じるほうが上質であり、知的生産性も向上させるという主張にも説得力がある。あらゆる分野でグローバル化が進むほど、地域の自然や歴史性・文化性の価値が見直されている。あるいはまた、バーチャルな技術が進むほど、リアルな身体感覚と空間の関係が注目されるようになった。建築や都市は言うまでもなく人工物だが、人工と自然の関係の再構築が問われている。エネルギーの問題は、ここにも大きくかかわっている。上述した新しいテクノロジーを梃子にして「選択型の」デザインの展開が求められているのではないか。

図6 人工と自然の関係の再構築

最近のコメント