今や、こうしてじっくり「建築」について語り合う建築家がいなくなったという思いがこみ上げてくる。もしかすると、こうした議論を取り上げるメディアが少なくなったというべきか。そんなことはない、日々酒場で、あるいはSNS上で活発な議論は行われているという声もあるかもしれない。しかし、建築をつくる力となる、そんな熾烈な議論がなされているかどうかは、疑わしいのではないか。もとより問題は、こうした建築談議に耐える建築がつくられなくなったのではないか、ということである。

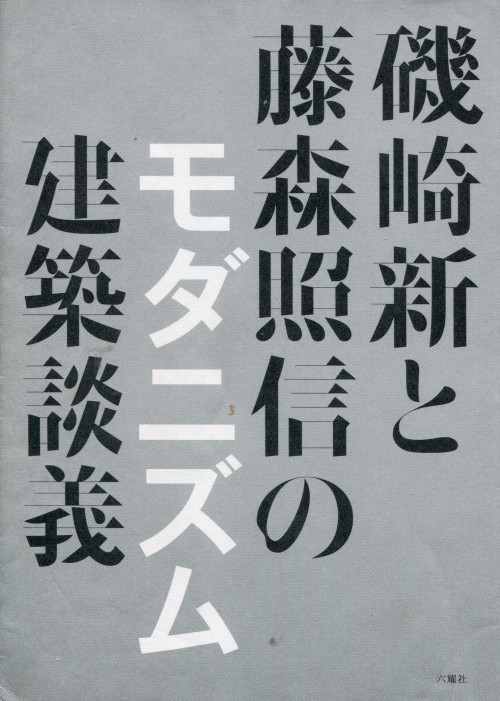

本書は、磯崎新と藤森照信の対談集(「建築談議」)であり、『磯崎新と藤森照信の茶席建築談議』に次ぐ第二弾である。モダニズム建築談議をめぐっては第三弾として「モダニズム建築談議 その2」が用意されているという。

「モダニズム建築談議」でとり上げられるのは8人の建築家である。西欧経験によって2人ずつペアで組合せられて議論され、そのまま4章構成、アントニン・レーモンド(1888-1976)と吉村順三(1908-97)―アメリカと深く関係した二人―(第一章)、前川國男(1905-86)と坂倉準三(1901-86)―戦中のフランス派―(第二章)、白井晟一(1905-83)と山口文象(1902-78)―戦前にドイツに渡った二人―(第三章)、大江宏(1913-89)と吉坂隆正(1917-80)―戦後一九五〇年代初頭に渡航―(第四章)とされている。

レーモンドは、1888年生まれであり、ル・コルビュジエ(1887-1965)とほぼ同い年である。フロンク・ロイド・ライト(1867-1959)のもとで学び、帝国ホテルの建設のために来日(1919年)、1921年に日本に事務所を開設している。8人のなかでは別格であり、日本におけるモダニズム建築の師匠のひとりであり、ひとつの水脈源といってい。吉村順三はレーモンド事務所出身であり、前川國男もル・コルビュジエのもとから帰国して勤めたのもレーモンド事務所である。大江宏と吉坂隆正のペアはいささか苦しい。吉坂は本書では最年少で、戦後1950-52年にフランス政府給費留学生としてル・コルビュジエのアトリエで学んでいる。前川國男とは一回り世代が違う。大江宏と言えば、ペアとして東京帝国大学の同級生丹下健三(1913-2005)が思い浮かぶが、本書では、岸田日出刀、丹下健三、浜口隆一、浅田孝は脇役という(序)。中心軸として前提されているのは、日本のモダニズム建築のチャンピオン、丹下健三である。丹下健三については、丹下健三・藤森照信『丹下健三』(新建築社、2002年)があるし、生誕100周年を期にまとめられた『丹下健三を語る 初期から1970年代までの軌跡』(鹿島出版会、2013年)がある。

序は「語られなかった、戦前・戦中を切りぬけてきた「モダニズム」」と題される。日本の近代建築を主導してきた建築家たち、本書では、8人の建築家が、戦前戦中をどう切りぬけてきたか、モダニズム建築をどう受容し、どう展開してきたのかが本書のテーマである。取り上げられる建築家は全て戦前生まれであり、その戦前戦後の「切りぬけかた」が問題にされる。「モダニズム建築」の受容、咀嚼、そして展開がテーマである。

確かに、「15年戦争期」(満州事変の勃発(1931)から第二次世界大戦の終結(1945)まで)の日本建築については、今でも「語られていない」といっていい。戦後70年(2016年)を経て、今まさに「安保法制」が大きな議論を呼ぶ中で戦前戦中の建築そして建築のあり方がとわれるのは問われるのは大きな意味がある。

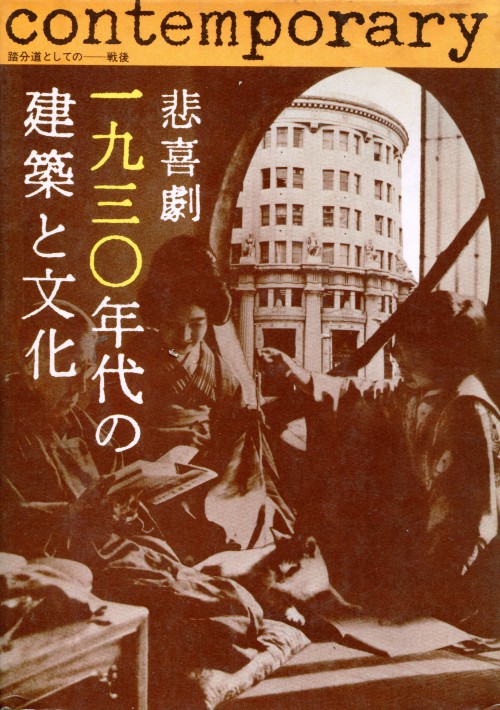

もちろん、戦前・戦後の連続・非連続をめぐってこれまで問題にされてこなかったわけではない。1960年代末から1970年代にかけて、僕自身、同時代建築研究会(1976年~1991年)を組織する中で、建築における戦前戦後の連続非連続を問題にしてきた。そのひとつの成果が同時代建築研究会『悲喜劇 一九三〇年代の建築と文化』(現代企画室、1981年)である。1960年代を1920年代に、1970年代を1930年代に重ね合わせて歴史を振り返る、そうした時代感覚が70年代にはあった。磯崎新にも『建築の一九三〇年代 系譜と脈絡』(鹿島出版会、1978年)がある。

「スリ・オーロビンド・ゴーズ僧院宿舎」 撮影:布野修司

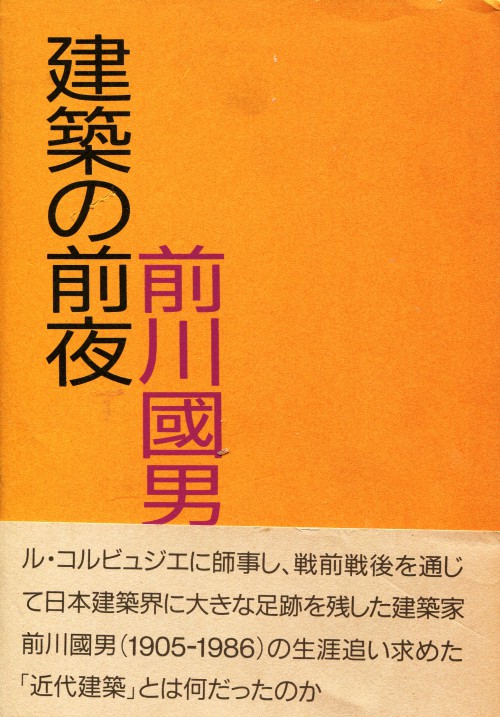

戦前の建築運動に関わった高山英華、西山夘三、竹村新太郎、浜口隆一といった先達にインタビューをしたことを思い出す。山口文象先生にはその晩年に何回か戦前から戦後まもなくにかけてのことを聞いた。ただ、本書でとり上げられている建築家のなかで直接声咳に接したのは、前川國男、山口文象、大江宏、吉坂隆正の4人にすぎない。前川國男については『建築の前夜 前川國男文集』(而立書房、1996年)に「Mr.建築家-前川國男というラデカリズム」という文章を書いたことがあるし、白井晟一についてもなど何回か書いたことがある。しかし、戦中の建築界について依然として隔靴掻痒の感が残る。先達へのインタビューということでは、オーラルヒストリーというかたちでまとめられてはいないが、建築家・建築史家としての藤森照信の右に出るものはないであろう。本書の魅力の第一は、今や建築界の生き字引!?といっていい磯崎新と稀代の建築探偵藤森照信のやりとりから明かされる、これまでに知られてこなかった情報である。

A.レーモンドについては、日本の近代建築の初期作品としてとり上げられる「赤星喜介邸」(1932)、「夏の家」(1933)、戦後建築の出発となる「リーダーズダイジェスト東京支社」(1951、現存せず、日本建築学会賞作品賞、1952年)などが知られ、軽井沢の「聖ポール教会」(1934)、「東京女子大学礼拝堂」(1934)、旧井上房一郎邸(1951)、「群馬音楽センター」(1961)、札幌ミカエル教会(1961)、札幌聖ミカエル教会(1961)、南山大学(1964)など、その作品の多くは身近に親しまれている。

僕も、ポンディシェリーの「スリ・オーロビンド・ゴーズ僧院宿舎」(1937)も含めて多くを見ている。しかし、これまでじっくりその軌跡をたどってみたことはない。今回の談議によって初めて知ったのは、レーモンドの自邸「霊南坂の家」(1926)とそれを紹介する日仏対訳の『一建築士の住宅』(洪洋社、1931)である。藤森照信によれば、この小冊子の出版は、この自邸でオーギュスト・ペレ(ル・ランシ―の教会、1923年)に次いで世界で2番目にコンクリート打ち放し表現の作品をつくったのは自分であることを主張したかったためだという。コルビュジェの「スイス学生会館」が着工するのは1930年で、コルビュジェの打ち放しコンクリートの第一号であるが、それより早い、というわけである。談議は、こうしていきなり、本吉精吾の自邸(1924)に始まる日本におけるコンクリート表現の歴史が話題とされる。一般には、「白い家」あるいは「豆腐を切ったような建築」と揶揄されるように、木造でペンキを塗って仕上げるスタイルのみ真似した「近代建築」が導入されたとされるのであるが、コンクリートの建築表現そのものの歴史が通観されるのである。また、ディテール、仕上げの変遷も語られる。もちろん、木造モダニズムの系譜も語られる。吉村順三の「軽井沢の山荘」(1962)がそのひとつの焦点となるが、A.レーモンドの半割丸太の「手挟み」構法にも触れられる。

A.レーモンドについては、一般にも、第2次世界大戦の最中、アメリカ軍少将カーチス・ルメイが焼夷弾の効果を検証する実験のためユタ州の砂漠に東京下町の木造家屋の続く街並みを再現する際協力したこと、また、今日も大手の国際的建設コンサルタント会社として有名なパシフィックコンサルタンツ株式会社を共同設立(1951)したことなどが知られている。この建築談議においては、それらに加えて、レーモンド家はチェコのユダヤ教改革派の代表的な家であったこと、プラハを去ったのは。チェコ(プラハ)工科大学の建築学生クラブの会計責任者をしており、その金を持ち逃げしたからで、国際手配を逃れるためにアメリカでは改名していたといったエピソードが語られている。

戦前戦中のエピソードについては、他にも様々に話題にされている。戦争中に、丹下健三、浜口隆一が、今は時勢だから、「新日本建築様式」をやるべきだと迫ったこと、日本の敗戦を覚悟して北海道に対比した浜口隆一に対して、丹下健三は竹槍で玉砕すると言っていたこと、日本共産党の活動家として大森ギャング事件(銀行強盗)に関与し、逮捕された今泉善一(1932~44年収監、出獄後、前川國男建築設計事務所に所属、新日本建築家集団NAUの結成に加わった)は、共産党内に入り込んだスパイMによって騙されて資金稼ぎを試みたこと、強盗事件は問題にされず、拷問はなかったこと、坂倉準三が「シュメールクラブ(スメラ学塾)」という日本主義、天皇主義の右翼グループを組織していたこと等々、モダニズム建築の作品が語られる背景として、なまなましい戦中の建築家の立ち居振る舞いについて、歯に衣着せずというか、誰に気兼ねをすることなくというか、遠慮なく語られている。

僕は、戦前から戦後にかけての建築運動の流れを追いかけ、上述のように、幾人かの当事者にインタビューを重ねたこともあり、また、藤森さんから直接聞いて知っていたことがほとんどであるが、作品や出来事の位置づけ、ディテールについては認識を新たにしたことが少なくない。

僕が『戦後建築論ノート』(1981年)を上梓した頃までは、戦中の建築家の行動についてはヴェールに包まれていて、それを問題にするのはタブーと思われるような雰囲気があった。戦前戦後の連続非連続を問う必要性が意識されたのはそれ故にであり、焦点になったのは、前川國男の建築家としての軌跡をそのまま日本の近代建築の歴史とする「非転向」の神話である。

1930年にコルビュジエのもとから帰国して以降、前川國男は全てのコンペ(競技設計)に応募する。そして、落選し続ける。「日本趣味」、「東洋趣味」を旨とすることを規定する応募要項を無視して、近代建築の理念を掲げて、近代建築の象徴的なスタイルとしてのフラットルーフ(陸屋根)の国際様式で応募し続けた、この前川國男の軌跡は、日本の近代建築史上最も華麗な闘いの歴史とされる。しかし、果たしてそうか?戦中の建築家の活動についての探索が開始されたのは1970年代以降である。

前川國男が最後までフラットルーフの国際様式によってコンペに挑み続けたというのは事実ではない。また、日本ファシズム体制に抗し続けた非転向の建築家であったというのは神話にすぎない。前川國男が侵略行為に決して荷担しなかった、というのも神話にすぎない。まして、戦争記念建築の競技設計へ参加しなかった、というのは史実に反する。敢然と近代主義のデザインを掲げてコンペに挑んだ前川國男は、ついには節を曲げ、自らの設計案に勾配屋根を掲げるに至った。パリ万国博覧会日本館(1937年)の前川案には確かに勾配屋根が載っている。また、在盤谷日本文化会館のコンペでは、あれほど拒否し続けた日本的表現そのものではないか。コンペに破れ、志も曲げた。

前川國男は二重の敗北を喫したと、この時期を前川國男の「暗い谷間」といい、その掘り下げを主張し続けたのが宮内嘉久である(『前川國男作品集-建築の方法 Ⅱ』美術出版社,1990年)。また、井上章一は、帝冠様式の問題を軸に、忠霊塔(1939年)と大東亜記念営造計画(1942年)、さらに「在盤谷日本文化会館」(1943年)というコンペをめぐる建築家の言説と提案を徹底的に問題とし、前川國男に代表される日本の近代建築家の全体が究極的には転向、挫折していること、従って、戦中期の二つのコンペに相次いで一等入選することによってデビューすることになった丹下健三のみが非難されることは不当であること、さらに、帝冠様式は日本のファシズム建築様式ではないこと、帝冠様式は強制力をもっていたわけではなく、少なくともファシズムの大衆宣伝のトゥールとして使われたわけではないことを主張する(『戦時下日本の建築家 アート・キッチュ・ジャパネスク』朝日新聞社、1995年)。さらに、前川國男については、松隈洋が『建築の前夜 前川國男論』(2016)をまとめている。「「Mr.建築家-前川國男というラデカリズム」」と題して書いた前川國男についての僕の位置づけは本書によって大きく揺らぐことはないが、若い世代の建築史家によって。より広範に、多くの建築家について掘り下げられる必要があると思う。

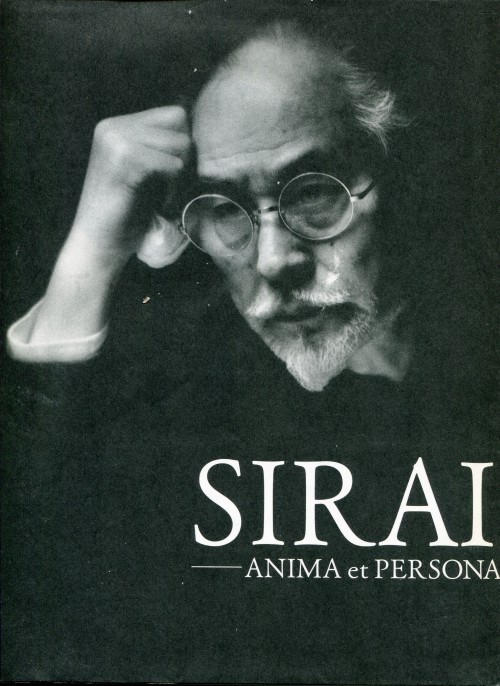

白井晟一と山口文象をめぐっても多くの謎がある。談議には、白井晟一をめぐる艶っぽい話(ラブアフェア)が数々と出てくる。林芙美子との恋愛関係は一般的にも知られるが、林芙美子邸を設計したのは山口文象である。三人は同時期にヨーロッパに滞在していた。不明なのは、白井晟一のヨーロッパにおける、そして帰国後の「左翼」としての活動である。山口文象については、創宇社、新興建築家連盟といった建築運動の展開を軸にして、水谷武彦、山脇巌といったバウハウスに学んだ建築家たち、高山英華、西山夘三らを含めた「左翼」建築家の系譜が議論されている。革命、すなわち社会主義、共産主義の実現を目指す運動の中でモダニズム建築の実現を目指す建築家たちが如何に葛藤したかが、様々に話題にされるのである。

随所に興味深い発言がある。藤森照信が「新興建築家連盟が潰れて何が起こったかというと、今泉、梅田(譲)の創宇社系は、地下に潜っていく。帝国大学系の山田、谷口、土浦、前川などは、社会主義路線を捨てて、リベラル左派に変わり、バウハウスを範に日本工作文化連盟を結成する。この流れの遠い果てに磯崎さんや私なんかは続くわけです。」と言えば、磯崎新は「テクノクラートとしての硬派と軟派がいて、軟派はデザイナーです。僕はこの分類については、藤森さんの先生の村松貞次郎さんからお前は軟派だというように決めつけられたことが買ってあります。俺たち硬派で建築を考える奴らには、もっての外の不届きしごくという感じですよ。村松さんはそういう人でしょ。ところがその弟子のが軟派中の極め付き軟派なんだから、まあ世の中はいろいろ不思議ですよね。」と言う、雑口罵乱な感じである。

焦点は、革命(社会変革)と建築、権力と建築、テクノロジーと表現の間の関係をどうとらえるかにある。磯崎新は、「1968年」に社会変革と建築デザインの間の絶対的裂け目をみたというが、一貫して、そのアポリアに拘り続けているように思える(「「世界建築」の羅針盤 磯崎新」:布野修司『現代建築水滸伝 建築少年たちの夢』(彰国社、2011年))。 すなわち、戦前戦後におけるモダニズム建築をめぐる問題は決して過去の問題ではない。

最も興味のあるのは「日本という国が建築を表現だとみなしていない」(「建築をイデオロギーの表現とみていない日本」)という発言である。第二次世界大戦中にファシズム体制をつくりあげたドイツ、イタリア、日本の3ヵ国についてかねて指摘されてきたことであるが、ドイツは古典主義建築を、イタリアはモダニズム建築を、そして日本は「日本趣味」「東洋趣味」(帝冠様式)建築を、ファシズム建築様式と規定するように、ファシズム体制と建築様式に一対一の対応があったわけではない。しかし、ファシズム体制に与した建築家たちが戦後永久に追放されたドイツ、イタリアと異なり、日本ではそうしたパージは行われなかった。日本では建築様式は趣味の問題であり、思想戦略、文化戦略の対象とならなかったのは、佐野利器的建築観が支配的であったからだと藤森照信はいう。磯崎新は「日本では、建築デザインは趣味の問題と見られていて、建築家がそれを表現するという観点が社会的に成立していなかったわけですよ。たとえば僕が、帝冠様式はそれに対して、日本の左翼運動とモダニズム派とがお互いに組んで抵抗した様式だと言うと、井上章一さんはそういう証拠はないと反論します。日本政府がこれを日本国家様式として認めて、これをやれと言った記録の証拠がないんだから、帝冠様式を批判するわけにはいかないと彼はいいます」という。もちろん、証拠がない、関心がないということと表現のイデオロギーそしてその方法の問題は同じではない。デザインの問題が単なる覇権争いということであれば、今日の建築界もその延長にあることになるであろう。

僕の白井晟一論については「虚白庵の暗闇 白井晟一と戦後建築」(布野修司建築論集Ⅲ『国家・様式・テクノロジー:建築の昭和』彰国社、1998年)「」(白井晟一『精神と空間』青幻社2010年『』)などに委ねたいと思う。山口文象については、まとめて論考を書く機会はなかったのである、晩年何度かお会いして白井晟一との関係なども尋ねた折に、戦後RIAに展開していった事務所の歩みを振り返りながら、独り粘土を捏ねたい、と言われたことが耳に残っている。

大江宏をめぐっては、まず、磯崎新によって同級生である丹下健三、浜口隆一を加えて3人の卒業設計の比較がなされる。それぞれの作品と元ネタと思われるモダニズム建築の対比は実に面白い。モダニズム建築の粋を実現したと評価される「法政大学55・58号」から「乃木神社」「神宮美術館」「国立能楽堂」へ、日本建築へ回帰していったと目される大江宏の軌跡について、藤森は日本建築のリヴァイヴァルとするが、一方でその正統性が確認されている。興味深いのは、大江宏が数寄屋、茶室を手掛けなかったことである。

「国立能楽堂」が建設中の頃、僕は、彰国社の新建築学体系第一巻『建築概論』(1982)の編集委員会で月一回大江先生と会う機会があった。毎回、ゲストを呼んでの建築談議は実に楽しかった。そうした中で、強烈に覚えているのは、建築と非建築というものがあるんだ、と繰り返し離されたことである。当時大江宏先生のご自宅近くに住んでおり毎回タクシーで送ってもらったのであるが、タクシーのなかでの会話はいまでも忘れない。怖いもの知らずで、劇場史についての俄か勉強をもとに能舞台の目付柱がどうのこう、僕はバラックに建築を見たいなどとしゃべった。今でも冷汗が出てくる。

ヴァナキュラー建築については一概に否定されたわけではない。インドネシアの住居を紹介する機会があったのだが、アチェの住居のプロポーションがいい、と食い入るように見られていたことも覚えている。また、談議でも触れられるが、「混在併存」ということを話されていた。大江宏の可能性はさらに掘り下げる意味があると思う。

吉坂隆正をめぐっても興味深いエピソードが明かされる。磯崎新が丹下健三邸で結婚式を挙げた初婚の相手は吉坂研究室に所属していたのだという。また、藤森照信は、建築家としてデビューするとき、吉坂の「満州の泥の家」のスケッチに力を得た、という。コルビュジエのロンシャンの礼拝堂、グロピウスそしてU研究室の集団設計、今和次郎のバラック装飾社などをめぐって談議は弾んでいる。

こうして、磯崎・藤森の建築談議は、戦前戦中に遡り、翻って、現在の日本建築を撃つ。それとともに二人の立ち位置も浮かび上がらせる。全体の構図は、丹下スクールと今・吉坂スクールの共存で、磯崎、藤森それぞれがそれぞれのスクールを引継いでいるというわけである。

磯崎新のあとがきはこうである。

「丹下健三、白井晟一は縄文的なるものについて語りますが、根本は弥生的です。これに対して、藤森さんが今和次郎、吉坂隆正のラインを取り出します。本人達は何も語ったりしないけれど、焼跡バラックに住み込むことから思考を開始している。彼らの思考こそが縄文的と呼ばれるべきでしょう。私は前者に学んだのだから、やはり国家的・社会制度的・技術主義的な近代主義者の末裔です。藤森さんは日本の近代化の総過程を相対化したあげくに、みずからゴミ拾いを演じて歴史の深層へと分け入ります。」

著者紹介

共著者

磯崎新:1931年大分県生まれ。東京大学工学部建築学科卒業後、丹下健三研究室を経て、1963年磯崎新アトリエを設立。60年代に大分市を中心とした建築群を設計、90年代にはバルセロナ、オーランド、クラコフ、京都など、今世紀に入り中東、中国、中央アジアまで広く建築活動を行う傍ら、建築評論をはじめさまざまな領域に対して執筆や発言をしている。またカリフォルニア大学、ハーバード大学などの客員教授を歴任、多くの国際コンペでの審査員も務める。著書に『磯崎新と藤森照信の茶席建築談義』(六耀社、2015)、『磯崎新の建築談義 全12巻(六耀社、2001-2004)『磯崎新建築論集 全8巻』(岩波書店、2013-2015)『挽歌集』(白水社、2014)ほか多数。

藤本照信:1946年長野県生まれ。東京大学大学院博士課程修了。専攻は近代建築、都市計画史。東京大学名誉教授。1986年、赤瀬川原平、南伸坊らと路上観察学会を結成し、『建築探偵の冒険・東京編』を刊行(サントリー学芸賞受賞)。1991年<神長官守矢資料館>で建築家としてデビュー。1998年、日本近代の都市・建築史の研究(『明治の東京計画』および『日本の近代建築』)で日本建築学会賞(論文)、2001年<熊本県立農業大学校学生寮>で日本建築学会賞(作品)を受賞。著書に『磯崎新と藤森照信の茶席建築談義』(六耀社、2015)『藤森照信の茶室学』(六耀社、2012)『日本建築集中講義』(淡交社、2013)『日本の近代建築』上・下巻(岩波新書、1993)ほか多数。

最近のコメント