木下道郎

鈴木雅之+各委員 (インタビュー:2012年11月)

住宅の遍歴

Q:これまでどういうところに住まわれていたのか、教えていだだけますか。

木下:父がサラリーマンだったんですね。転勤とか、まあそんなに多くはないけれどもあって、標準的な戸建ての社宅なんかもあったり、4回くらい引っ越した後、大学に入るちょっと前には、いわゆるマンションですね。3LDKか、そのマンションに家族と暮らしていましたね。だから、私の住まいの遍歴としては、特に建築家がつくった空間に親しんだというわけでもないし、逆に日本の古民家みたいなもので暮らしていたとか、そういう体験はせずに、極めて一般的なサラリーマン住宅、それからマンションに暮らしてきたということはいえると思います。ただ、うちの父親の実家というのが神戸で古くから和菓子屋をやっていたんです。須磨というところに須磨寺というのがあって、須磨寺に続く参道みたいな商店街で和菓子をつくっていたんですけれども。そこの空間体験、店があって、通り庭があるみたいな、そういうところというのが幼少期のイメージの中では残っているということが、強いて言えばあるかもしれません。ただ、そんなに特別な住空間体験をしてきたわけではないんですね。大学を出たときに北山さんと谷内田さんとワークショップをつくって、そのときにほぼ最初に手がけた仕事が私の父の家だったんです。それが『ビックドッグハウス』という名前で、吉田研介さんが紹介してくださったおかげで、たいした出来でもなかったのに『都市住宅』に載せてもらったということもあって、その家にしばらく住んでいました。コンクリート3階建ての、若いときにつくったにしては面白いと言えるかもしれない住宅。50坪くらいの敷地なんだけれども、3階建てにしてリビングを2階にすると庭と遠くなっちゃいますよね。だから、地面をマウンドして盛り上げちゃう。で、盛り上がった地面が2階のテラスに接続するという、そういうのを思いつきまして、それをうちの父に話したら、『よし、やってみろ』ということになって、それが僕の建築の始まりなんです。

Q:それが、最初の住宅ですか。

木下:そうですね。正確に言うと、他にも3人で色々やっていたとは思いますけれども、建築雑誌に発表した最初の建築なんですね。その段階から地面を持ち上げてテラスが家の中とつながっていて、土間的な空間を中心に部屋が存在するというのを実験してみて、そこにワークショップ時代にたくさんの仲間が年に2、3回集まってパーティをするということで、色々と交友関係も広げていった場所なんです。だから、そこが僕の建築の原点みたいなことに結局なってきているのかなと。

Q:お父様はどういう評価をされているんですか。

木下:もうとにかくそれは息子につくらせたというので、すごく喜んでいたというのもあるんだけど、なかなか面白い家で、つまり土間で上にガラス屋根がかかった空間というのがダイニングキッチンともリンクしているし、リビングともリンクしているし、親父の部屋ともリンクしているという感じの、そういうハブがあるというか、結びの領域が半戸外空間であるという建築だったので、なかなか家族の関係の中でもよかったと思うし、喜んでくれたのは事実ですね。

Q:それから自宅を建てることになると思うんですけど、それはいつ頃決めたんですか。

木下:できたのが多分7年前くらい(2012年時点)だったと思うんですが、それのさらに7年前にもう設計を始めていまして。できたのが2005年だから、1998年くらいから設計はしていたんです。色々な案をつくっていたんですけれど、なかなか…。でも中庭型にしようということはかなり早い段階で到達していまして、その色々な案をつくっていたという感じですね。

Q:最初のお父様の家から自邸までは、戸建ての場合だと何軒くらい建てられたんですか。

木下:それはたくさんやりましたよね。もうかなりの時間が経過していますから、ワークショップとしては集合住宅も多かったけれど、個人住宅も多かったから、あまりにも漠然とした言い方だけれど、20や30はやってきたと思うんですよね。ただ、その大半はいわゆるワークショップとしての共同設計としてやっています。ワークショップの場合、誰かが設計するということではなくて、必ず横から意見を突っ込みながらやるやり方なんです。だから全部共同なんですね。共同じゃなくなったのは、多分家をつくるのを考え始めた頃だったと思うんですよね。だから、自分個人で設計した家というのは、まだその中では少なかったとは思います。ただ、集合住宅はいくつか設計していたかな。

客観的に決めていくワークショップの仕事

Q:設計事務所のやり方として、住宅は住宅で行こうという風にずっとやられてきたんですか。

木下:いや、ワークショップの時代はビルディングタイプにはあまりこだわらないで、面白いものといったら変だけれど、チャレンジングなものだったらなんでも挑戦してみようというところがあって、そのいい例は1986年くらいにハートランドというキリンビールのパイロットショップみたいなものを手がけているんです。当時は建築家というのは商業施設をやってもどうせ失敗するし、純粋な形で建築にはできないから、あまり近寄らないものだったような気がするんですけれども。あえてそういう仕事もトライしてやってきたということがあるんで、商業施設もやるし、集合住宅もやるし、個人住宅もやるし、なんでもとにかくやるという感じでしたね。おそらくそれはどこにも就職しないでいきなり3人で始めた事務所で、しかも横浜国大というマイナーな大学だから、先生から仕事が回ってくるとかそういうこともないので、とにかく自分たちで仕事を見つけてこないといけないというのがあったから、とにかく何でもやろうという感じですね。

Q:その3人の共同作業でつくるというやり方というのは、今から考えるとどうだったんでしょうか。

木下:やはり3人で設計することで、例えば設計の最初の段階ではそれぞれ考えてくるんですけれども、自分の案が一番優れているということで、残りの2人を打ち負かさない限りは、自分の案は採用されないんですよね。打ち負かすときに『どうだ、かっこいいだろう』とか、『美しいだろう』とか『俺はこれが好きだ』とか言っても全く通用しないわけです。そこでそれがいい理由をできるだけ客観的な評価基準で語って相手を打ち負かすというレッスンを繰り返していたわけですよ。だから、ワークショップの中では価値基準がかっこいいぞ、とかいうことではなくて、これこれの理由があるからとか、社会背景がこうだからとか、クライアントがこうだからとか、そういう共通に理解できる言葉でちゃんと説明ができる建築、あるいは最も効率的だとかね。そういうことでずっとやってきたから、今、彼ら、谷内田さんも北山さんの作品を見ていても、おそらく建築をつくるときのひとつの判断基準の重要な部分として、客観的評価、はっきりとした合理性が根底になくてはいけないと思っています。それが前提にあってなおかつ美しいとか、魅力的だとかいう風になっていくというところがあるわけですね。それは、知らず知らずのうちに3人で果てしない議論を繰り返しているうちに、そういう方法が身についたと。当然僕たちは、建築はそういうものだと思っていたけれども、世の中を見てみれば全然違う視点でつくっている建築もたくさんあるし、やっぱりそれがワークショップの個性になったと思うし、今でも僕はそれを引き継いでいるんじゃないかなと思います。

Q:今それが、対クライアントなり、対お施主さんなりに生かされていると。

木下:そうですね。今、僕のつくるものの特長というようなものを他の人が見るときには、やはりそういうところが多分あると思うんですね。逆に言えば、形の上での個性みたいなものはあんまりないと思うんですよ。だから、飾りが少ないとか、結果的に意匠的なものとか、飾りをつけてみるとかいうことはやろうとしても通じないわけだから、そういうものをそぎ落とした空間そのものの構成とか、そこで起こるアクティビティの面白さとか、新しい住まい方の提案とかね、そういったことが魅力になっていると思うんですね。

切り捨てが難しい自邸の設計

Q:そうすると、自邸をやるとなると、相手が自分なので、自分に跳ね返ってくるわけですね。それが先ほど設計に7年かかったとおっしゃっていたのも、何か理由があるのかなと。まず、7年かかった理由というところから。

木下:これは、自宅をやってみて僕は発見したんだけども、他の人の家をやるときには、実に僕はその家族のいいこと悪いことがよく見えるんですね。まずは土地、それからその家族が持っているポテンシャルというか、力というか、求めているものが、プロだから色々話を聞いているうちによく分かって、全部を聞いているとああ、これは無理だなとか、これをやるにはこれが足りないなとか、よく見えてくるんですね。じゃあどことどこをそぎ落とせばいいやというのも、割とサーっと見えてくるんです。じゃあこことここは諦めさせて、ここを推そう、と思って、案をつくって建築ができていくという、それを繰り返しながらずっとやってきたんです。ところが、自分のことに関して、そぎ落とそうと思っても、すごい難しいんですよ。やってみると分かると思うけど。お施主さんが求めているものをヒアリングするのはすごく大事だからしつこく僕はやるんだけれども、自分の家族、あるいは自分について知っていることと比べたら、桁違いに情報量やその細やかさが違うわけです。細やかなことをあまりにも自分の場合知りすぎているから、例えば靴はどうやって脱ぐとか、脱いだ後どうしまうとか、そんなことまで分かっているから、設計をちょっと始めると『あれ、これは違うな』ということがすぐ引っかかっちゃうんですね。そんな靴のしまい方とかしまう場所なんていうのは、人の家だったら簡単に切り捨てて先へ進めるんだけど、自分の家の場合だと、それがなかなかできないんだよね。『ああ、よし、これだ。このプランもういいな』と思ったプランが出来上がったときに、『あれ、ここでパーティやるときにこれじゃまずいじゃないか』とか、年に2、3回しかやらないパーティのときの人の動線を考え始めると、『ああ、これじゃ具合が悪いから、やっぱりキッチンはこっち側の方がいいな』とか思い始めるわけ。で、それの繰り返しなんですよ。そのパーティ優先で出来上がってきた空間を今度ふっと考えると、『ああ、子どもたちの将来のことを考えると、これはやっぱり違うんじゃないかな』とかね。もう余計なことがいっぱい入ってきて、自分が必要としている色々なものの優先順位をつけるのが、というか切り捨てるのができなくなっちゃうんですよね。よっぽどこれは誰かに頼んで、切り捨て作業をやってもらった方がいいんじゃないかと思ったくらい、難しいものだと思いましたね。逆にいえば建築の設計は、クライアントの話をよく聞いた後、上手く整理してあげること。多少失敗があってもいいから、さささっと切ってあげることだなと。間違っても全部を求めようとしないことだな、というのはよく分かりましたね。だからそれ以来、余計に僕は人に対して大胆になって、あんまり言うことを聞かない。もちろん話はちゃんと聞くんだけれども、全部は実現できないのは当然だということで。

Q:意外と求めているものもそうだと思いますけどね。それで、これで行こうと決めた瞬間はどういう瞬間だったんですか。

木下:そこを乗り切ったのはもう時間ですね、やっぱり。その果てしない繰り返しをしている中で、もう決めないといい加減家族も・・・・・・、というような感じで切り上げたという。だから、決してそれが最終形ではなかったのかなという気はするし、やっぱりこれをつくりながらも、形式はこれでも、バスルームの位置はやっぱり家族棟の方に入れた方が良かったんじゃないかなとか、色々なことを思いましたね。でもそれはエンドレスだと思うんですよ。

都市住宅の原型(プロトタイプ)論

Q:中庭という大きな骨格は最初からあったのですか。

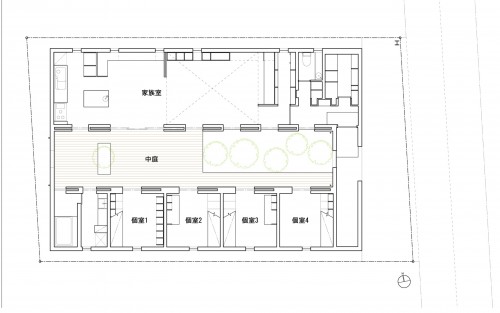

木下:ただ、中庭も実は色々あったんですね。中庭なんだけれども、もうちょっと複雑な中庭だったときもあるし、それから車を建物の中に入れちゃって、ワークショップ的なスペースを兼用するような案もつくっていたし。これになってからは通常の1年くらいの感じかな、それでまとまっていったと思います。

Q:今まで作品を、住宅をつくられてきたときの空間の構成とか、あるいは7年間でまた別のものを平行して設計されていたわけですよね。そういうものの中からどういうことを生かしたとか、ありますか。

木下:フィードバックは割とあって、もともと最初の住宅のときに、半戸外的なスペースというものを使っているということもあるし、集合住宅においても中だか外だか分からない空間、それから例えばバルコニーアクセスなんていう言葉で言われているんだけれども、玄関から入るんではなくて、エレベーターを降りてバルコニーに出て、そこから中に入るみたいな、そういう集合住宅をつくってみたりとか、そういうあいまいな領域というものにすごく興味があるし、日本の住まい方としてそういう中間的なスペースというのは興味があるので、割とこだわってやってきているんですね。例えば白金台につくった集合住宅で、そこはオーナーさんが3世帯で住んでいるんだけれども、3世帯が共有する屋上、テラスというものをつくって、エレベーターが直接そこに開くという、鍵やなんかはついているけれど、そういうものをやったりして、中庭のスケール観というものは確認しながらやってきましたね。

Q:今、集合住宅の話が出ましたけど、やはり戸建てと集合住宅のつくり方は同じように考えていらっしゃるんですか。もちろん、多世帯が住むという違いはあると思うんですけど。

木下:ひとつはクライアントが住む人が決まっているか、不特定かということで、かなり違うというのはありますが、それを除けばどちらの場合もそういう中間的なスペースを生かしていきたいな、というのはありますから、割と似ていると思うんですよね。

Q:ワークショップの時は、容積を最大限使い切るというのが伝統だったそうですが。

木下:誰がフルボリュームに到達するのかということがまず前提。それに達していないと話にならないという感じ。容積は消化できていないけどいい空間だと言っても、『それは君がいいと思っているだけだろ? 僕は思っていないよ』という話になっちゃうんですよ。でも非常に面白い評価基準で、いいとかいうのは個人的なことだろ、もっと共通していいと言える、理由は何かないかという話になる、別にそれは、本当は容積だけではないと思いますけどね。

Q:なるほど、もしかしたら奥さんともそういう会話をするんですか。

木下:うちの奥さんにそんなことは言えないから、それはあくまでもやっぱりプロの間の中の基準だから、クライアントなんかと話すときはいい、悪いの話で、当然それでいいと思うんですけど、こっちで考えていることはもっと違うことを実は考えていて、何か納得のいく理由を探しながらやっていくということですかね。

Q:一方で固定観念みたいなものがあったときに、その固定観念が邪魔をして新しい住宅の形式とかつくれないとき、みたいなものがそこでひと悶着、大喧嘩になるわけですよね。

木下:まあ、そうですよね。集合住宅をやっているときに、どうしても容積は消化しきれないということになるときがあるんですよ。それって実は非常にうれしい状態で、そうなると色々と遊べるんですよね。今度はね。無駄なスペースをつくることが、つまんない話ですけど、バルコニーは2mまでは面積に入らないけども、2mより深いバルコニーつくっちゃうと、屋根がかかっていると2m以上のところが面積に入るから普通は2mまでしかつくらないんですよ。ところが、容積が消化できないということがわかった途端に、面積に入っちゃってもいいから、深いバルコニーをつくることができるようになったりとかね。それぐらいもう身にしみちゃってるものだから、とくに事業用の集合住宅をやるときには、絶対とにかくフル。それどころか地階緩和、使えるものは車庫緩和も、ありとあらゆるものを使って容積を増やそうとしちゃうんですよね。

Q:ドッグハウスの方に戻ります。ドッグハウスの中庭のつくり方は、完全に外界に対してシャットアウトして中の空間をより華やかというか生活の場としている。近隣からはシャットアウトしているように見えるんですけれども、それはどういう理由でしょうか。

木下:今回の場合は、住宅ということがあるので、それから周りがそこそこに細分化された住宅街ということもあるし、東京の近郊でベッドタウンまで行かないかもしれないけど、あまり町にコミュニティというものがあるという状態ではなかったので、隣近所との付き合いというよりは、自分の中で完結したいなということがあったんでしょうね。ただ、それは僕が普段言っている設計の話の中では大きく引っかかる部分で、本来であれば、中庭的な部分をもう少し町に開いてつながりができるとよかったかな、という部分はありますね。だから、途中でできていたプランの中には中庭アクセスというプランもあったんですね。それがさっき言っていた車庫を半ばパブリックな受け皿として、まあ車がいるときは違うけれども、空けちゃうとそこが店みたいな感じですね。それが中庭とリンクする、みたいな、そういうことを考えた時期もあるんですけれども、残念ながらというか日本の都市での住まい方の中で、なかなかそういう感じの地域開放型のプランは実現しにくいですよね。これも出来上がってみて、『これでよかったかな』という感じはするし、申し訳程度に道路からスリットで中が見えるようにはしてあって、そこである程度気持ちのやり取りはあるんですけれども。

Q:都市住宅の原型としてはありだと思うんですけど、木下さんの自邸は、もともと住んでいらしたところの建て替えで、ずっと近所づきあいなんかもあって、『なんだ木下さん家最近シャットアウトした家建てたよ』みたいなことになっていないかどうかが、心配だったりするんですけれど。

木下:それはね、結果的にはここに特殊な空間ができたおかげで、近所の人がしょっちゅうくるようになったんですよ。特にここの南側の家は、イタリアからコントラバスを輸入している自分でもコントラバスのプロなんですけどね、その人が自分の家に来るお客さん、特にイタリアからお客さんが来たときに、自分の家で飲み食いしても面白くないから、じゃあ隣に行ってみようと、イタリア人を連れてよくやってくるようになったんですね。そういうのがひとつの大きな変化。だから、これができてから近所の人を含めてお客さんの数はものすごく増えましたね。

Q:それは知らない人でも、ということですね。

木下:そうですね。だから単に隣の人の友達というだけでやってくるという。ただ、鈴木さんがおっしゃるように、もうちょっと町にやさしい中庭にするという手はあっただろうなというのは思いますね。

Q:木下さんの設計された他の住宅もいろいろ拝見させてもらっていますけど、結構こういう感じですよね。窓があってもちっちゃく、とか。

木下:外に対しては閉じちゃうことが多いですね。それは…まあでも、そうなっちゃいますよね。

Q:それは都市だから。

木下:都市だからね。

Q:まあそういう風に周辺環境の変化にも対応できますし、防備をする形でもあると。金沢文庫でもこれに似た住宅があったかと。

木下:そうですね。あれは、特にこれを見に来られて、すごく気に入ってくださって、私としては同じような形でまたつくりたくはなかったんで、色々と案は出したんだけども、結局どうしてもこれだと言って、これになったケースですね。

Q:そうすると、これはやはり一般解ではなくて、木下家の最適解という形なんですか。一般解ではなくて。木下さんの家を考えていくと、これになったということで、都市住宅の原型ではないということでしょうか。

木下:とも言えるし、このような現状の都市、かなり細分化されて周りとの関係を失わざるを得なくなっている町の中においては、そうやって自ら閉じて中に開くというのは、ひとつのプロトタイプになるかもしれないなとはもちろん思っているけれども、できればそこでやはり町との何らかのインターアクションが取れるしかけが欲しいなとは思います。そう口では言うけれども現実の設計の中でそういう余地のある敷地があるかというと、そうはないですよね。たまたま今年出来上がった長崎の住宅というのは、まだ発表してないのがあるんですけれども、それは中庭というか共通のコートみたいなものがあるんだけど、それを外に半分開いた形のものをつくったんですよ。それは敷地も非常に広いということもあるし、景色もいいということで。だからケースバイケースだとは思いますね。ただ、そうやって閉じたおかげで、中の空間は非常に居心地がいいですね。内部空間の延長になっているので、そこで外部の人の視線を気にしないで時間が過ごせるというのは非常によかったなと思います。

Q:こういうものが都市中にあるとおかしいですかね。

木下:あり得ると思うんですよね。それがどんどん並んでいると不気味だけども、一つの都市住居のプロトタイプになり得るだろうし、それこそ世界中を調べてこられているだろうから、こういう中庭型で中庭からの日当たりは十分ではないけれども、それなりに自然を享受しながら暮らしていくという都市型中庭空間というのは世界中にありますよね。それでいま、高断熱はいいんだけど、高気密とかいって、どんどん閉めて機械換気をするようなものを推進しているけれども、やっぱり暮らしというのは、なんか寒くなってきたなとか、暗くなってきたな、というのを感じながら暮らしたほうがいいんじゃないかなとは僕は思っているんで、小さくてもいいから外部空間、半戸外間を自分の生活に取り組むのは大事かなと思いますね。

Q:コンセプトは大事でも、こういう形になるかどうかはクライアントさんなりの考えがありますね。

木下:もちろん、そうですね。色々な形があると思うんですよね。

Q:もし、今もう1回自邸をつくるとしたならば、形は変わるのかとか、ちょっとマイナーチェンジくらいでとか。

木下:また別の挑戦をするかもしれないですけども、ただ、それは自分の家だけではなくて、住宅をつくるときにいつも考えているのが、何かやっぱりプロトタイプにつながるようなつくり方ができないかなっていうのをいつも考えていて、例えば階段のつくり方にしても、いわゆる階段室ではなくて、階段室が大きな吹き抜けになっているようにしてみるとかね。とにかくそういう風に、これは形が非常に特徴的だけれど形のことではなくて、空間構成の新しさというか特徴みたいなところというのを探りながら、全部が全部うまく行かないんで、それをクライアントにぶつけながらつくっているんですね。だから、これの3、4年後に中野のもう本当に狭い19坪だったかな、の敷地でつくった2階建てのRCの家があるんですけども。雑誌に発表したときの、「ラーティッコという名前なんですが、フィンランド語で「箱という意味なんですけどね、それも気持ちとしてはこれと同じ、中庭空間をつくりたいんだけれども、まあ19坪の敷地だから、とてもそれはできないんで、縁側みたいな空間をつくって、縁側の外側にグレージングをつけることで、ファインフロアという金属板に穴を開けたものですけどね、それをつけて半戸外スペースをつくることで立体的な縁側空間をつくるという感じ。中庭を半分に切って積み重ねたみたいな、2階建ての中庭空間みたいなのをやってみたんです。で、やっぱりそれも、大胆にも部屋から半戸外空間に出ないと、下には移動できないという感じのアパートメントみたいな家なんだけど、それはまた面白かったですね。この間実はスリランカのバワという建築家がいて、木下庸子さんとか谷内田んと一緒に見に行ったんですけど、そういうモンスーン地帯、熱帯モンスーン、温帯モンスーンの地域にある外だか中だかわからない空間、だから日本で言うと沖縄の雨端とかね、色々な空間があるんだけど、そういう中外の区別がよくわからない感じの空間、あるいは中庭みたいな空間とか、庇が深くかかっていて、だけど外だとか、そういう空間は私たちの日本の建築、暮らしを考えていく上ですごく共感が持てるなという感じがしましたね。西洋的な中庭とアジア的な中庭というのはちょっと違いますね。これはちょっと西洋的な部分があって、がっしり囲っちゃっているんだけど、もっとできれば本当は庇をしっかり出したかったんですけどね、庇をしっかり出してもっと暗くてもよかったかもしれないし、そういう日本の空間、アジアの空間のいい所をもっと学びながら、色々プロトタイプと言えるものにトライしていきたいなと思います。

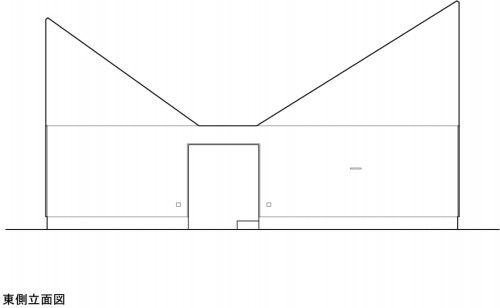

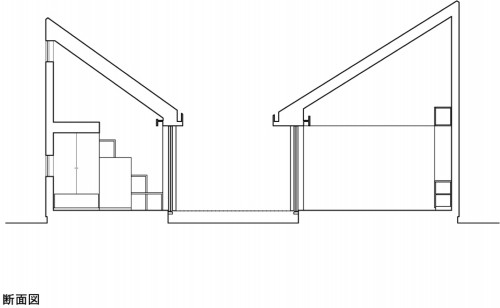

Q:ドッグハウスの屋根の傾斜とかは絶妙ですが、目の高さからこう見えるというのが、すごく計算し尽くされているような感じがしてて。

木下:これはですね、中庭にいたときに、隣の家が見えなくなる角度というところからきているんですね。もちろん北側に関してはいわゆる北側の交差線の高さから普通はそこから上っていくのが下がっていくという形をとっているんですけどね。中庭にいるときに一番空が気持ちよく見える感じ、それから南側に建っている2階建ての家をほとんど見えなくするというのがあって、で、それを成立させるためには中庭に面した開口部の高さを下げる必要があったんですね。それがやっぱり大きなポイントで、あれを標準的な高さでやるとこうはいかなかったから、まあ2mなんですけど、この寸法が実はかなり重要ですね。

家族の評価とライフスタイル

Q:ご家族のご意見というのはどういうふうに反映されているんですか。

木下:特にうちの奥さんの要望ももちろん聞きながらやっていったんですけども、まあ、建築家の自邸だから、あんまりうるさく言っても、言うことをきかないだろうと思って、ある程度目をつぶってくれた部分があるじゃないかなと思いますね。正直言って、例えば主婦というものが仮にいるとして、つまりハウスキーピングをする立場でこの家の機能性を考えると、問題は確かにあると思うんですね。お風呂場からいったん外に出ないとどこにも行けなくなっているということもそうだし、中庭とはいえ外だから、そこを通って部屋に入ってくると中はちょっと汚れちゃうし、それから非常にこだわって中庭と部屋の中のレベルを揃えようとしているものだから、汚れやすいということもあるし、機能的に考えると、色々な問題はあるとは思いますね。そういったことを言いたかったんじゃないかなと思うけれども、よくわからなかったということもあるかもしれないし、まあ協力してくれてありがとうと言うしかありませんね。ただ、そういう視点で言うといろいろ不満もあるだろうし、申し訳ないと思うところもあるけれども、それらを差し引いても、なおかつあり余る楽しい家にはなっているんじゃないかなという気はしますけれども、どこまで評価してくれているのかはわかりませんね。

Q:それは、どうしてなんだろう。その人によってだと思うんですけど、言ってこないんですか。

木下:時々文句言われるときはありますよ。まあ住みにくいというわけではないけど、使いにくい部分はやっぱりあるわけですよね。家をいつもきれいにしておこうと思ったときには、非常に色々手間のかかる家であることは間違いないので。

Q:お子さんの方はどうですか。

木下:彼らはねえ、かなり多分満足していると思うんですよ。というのは独立した部屋が一応あって、その私も自分の独立した部屋を使った経験で、そこから出たら外というのはね、実にいいことなんですね。だから娘が、自分の部屋を「家」と呼んでいる時期があったんだけれども独立性は実は相当高いですね。狭いから自然にこう出て来ざるを得なくて、声をかければすぐに伝わる感じの外、中とはいえね。だから楽しく使ってくれてると思うし、本当はもっと広い部屋が欲しかったなとか思っているだろうけども、それは子供にそんなに広い部屋を与えても仕方ないと私は思うし、結局、家族の領域の方か、中庭に出てくる時間が長くなって、犬もいるんで何かとこう人が集まっちゃうという感じがあるんですね。

Q:家族のあり方みたいなものがかなり考えられていると。

木下:そうですね。やっぱり家族は独立性が非常に大事だし、プライバシーはちゃんと守ってあげないといけないけれども、何か何しているかわからない感じの、家に帰ってきて顔も見せずに部屋に入っちゃうというのはやっぱり僕はいやだと思ったし、たいがい家をつくるときは、そういう話をして同意を求めて、そうじゃないほうがいいですよねって言って、そういうプランにすることが多いんですけれどもね。

Q:自邸にドッグハウスと名前をつけた理由はなんでしたっけ。

木下:あえてどこにも書いてないんだけれども、最初に私の父の家がビッグドックハウスと言いましたね。私が勝手にその自分のことを犬と、ドッグだと考えているわけです。気持ちの上でね。だからビッグドッグというのは私の父親だからビッグドッグになったんです。ドッグハウスというのは、つまり私の家という意味なんですね。別に犬小屋という意味でつけたわけではなくて、私の家という意味なんだけれども、それをそう説明されてもみんな困るだろうから、あえて言わずに、犬小屋という意味なのかなとみんなが思うように放ってあるんですね。

Q:自邸ですからね。

木下:だから、自邸っていうのは難しいですよね。単に建築家の家ということではなくて、その人の色々な建築に対する考え方が全部出ているはずだとみんな思うし、当然だけどもね。だから人によってはあえてつくらないという人もいますよね、つくっても発表しないという人もね。

Q:実際に、犬を飼われていますが。

木下:これができたときにはラブラドールがいたんですね。これができてしばらくしてパピヨンという犬が来たんです。ラブラドールは実は今年の1月に死んでしまいまして、代わりにまた新しいコイケルという犬種で、レンブラントの絵に描かれている犬なんですけども、それが新しくやってきて、やっぱり犬にとってはすごく居心地のいい空間だと思うんですよ。つまり動物だから、本来外がいいわけでしょ。だけど、都会だから勝手に歩き回るわけにはいかないけど、こういう歩き回れる中庭があって、それで、そうそうディテールの話が出てくるということだから、ディテールという意味でいうと外と中を同じレベルにするというところにものすごくやっぱり苦労しているわけね。それから、建具をあえて木だてにして、それが戸袋にそっくり収納されちゃうということ。だから、そういう外と中がつながるための仕掛けをしたために、犬がふっとこうやると開いちゃうわけですよ。自分で開けられる。犬は喜んでいると思いますよ。

Q:犬の反応って同じなんですか。犬の性格にもよると思うんですけど、同じ動きはするんですか。

木下:まだ、新しく来た犬は生後5ヶ月くらいなんで自ら開けるという事ができないんですね。ラブラドールは大きかったから、鼻でバンって開けていましたね。それから猫も1匹いるけど、猫は爪でガリガリやって勝手に開けるんですね。だから結局家はなにか寒いねえというと、そこらへんがどこかちょこっと開いていたりしてね、そこから犬猫が出入りしている。

Q:放し飼いができるんですね。いいですね。

木下:犬は好きな時に中庭に出て、好きなことをやっているという感じ。

Q:好きな場所はあるんですか。

木下:そうですね。今は寒いからあまり外に行かないけど、暖かいときは外の方が涼しいんで、木陰にいます。

Q:パーティをやるときはいいですね。最初は年に何回かしかやらないかもしれないという話でしたけど、結局、こういうものができたがために結構やらざるを得ないと。

木下:やっぱり学生さんが見たいということもあるし、なんやかんやでよくやるし、近所の人も来るもんだから、よくやっていますね。で、雨が降るともともと100平米に満たない延べ床面積だから、屋根のかかった部分だけだとたくさん集まっちゃうとちょっと狭いんですけど、外に出られさえすればかなり大人数をこなすことができる空間なので。これのお陰で色々雑誌にも取り上げてもらったしテレビにも出してもらったし、それでできた知り合いも多いし、まあ面白かったから、役割は十分果たしてくれた気がします。意外と犬の雑誌でね、犬と暮らす家とかいうムックみたいなのにも出て、そういうところでもしっかり取り上げてもらって一時は犬がらみの取材が結構多かったですね。後は、暮らしてみてからは、植物が目の前にあるというのはすごく楽しいですね。靴をはいて庭に降りて見る植物とは違って、日常の行ったり来たりの間で鼻の先に植物があって、そこにくっついているアゲハの卵なんかを見つけちゃたりするという、そういうのは、この家ができてからのことですから。

最後に

Q:最後に、これから住宅をつくっていく上での思いを教えていただけますか。

木下:これから先は困りましたよね。もう日本がどうなっていくのか、よく分からない状況になっているし。僕はやっぱり建築というのは将来を見て、こういう町になるべきだとか、こういう人間関係になるといいな、というビジョンを持って、それを実現させるためのひとつの手段。遠回りかもしれないけども一石だと思って、やるような感じのものだというふうに思いたいなと思って、やってきたつもりなんだけども、なかなかそうも言っていられない世の中になっていくなという感じがするし、都市の細かく細分化された状態というのが、まあそれを逆手にとってね、すごく自由度の高い町だというような言い方もあると思うけども、なんかちょっと間違っているかもしれないなという感じはありますよね。土地を私有制にして持ち家政策で、勝手に家をつくるというやり方そのものが、社会という風に考えたときにはちょっと違うかもしれないなと。もっと公共住宅をしっかりしていかなければいけなかったんじゃないかなと思いますね。

最近のコメント