はじめに

ここ数年日本建築家協会の皆さんの、省エネルギー設計に関する活動(ワークショップや書籍の編纂)に加わらせていただいた関係で、この文章を書く機会が巡ってきました。もとより大学院修士課程に入った時から建築学会員ではありますが、論文以外は残念ですが貢献できたとは言えないのがこれまででした。そこで、この機会を利用させていただき建築の省エネルギー設計の現状と今後について、一学会員、一環境工学研究者として述べさせていただきます。

地球温暖化の現状と展望

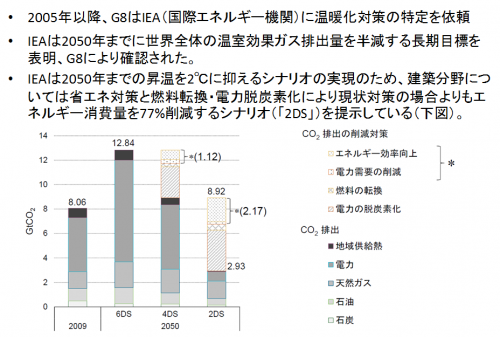

地球温暖化の深刻さについては、正直申し上げて伝聞情報しか持ち合わせません。しかし、国際エネルギー機関(略称IEA、1974年にOECD内に設立された組織でエネルギー安全保障と経済成長に軸足を置いてきた組織)や国連の気候変動に関する政府間パネル(同IPCC)など、様々な立場からのチェックが入る場において、先進国は2050年までには2010年頃の二酸化炭素排出量より80%削減すべきである(発展途上国も含めて世界全体では50%削減)というシナリオが最重要視されるに到っています。建築分野に限ってはどうかと言えば、ほぼ同一水準の削減率、即ち約77%削減というシナリオがIEAによって出されており、削減手段の内訳としては建築の「エネルギー効率向上」と「電力需要の削減」によって約26%、「燃料の転換」と「電力の低炭素化」によって約51%削減するというものです(図1。したがって、建築的工夫により3割弱の削減、エネルギー供給側の工夫により5割程度の削減が2050年までの先進国としての目標です。この目標は既築も含む全体としての削減割合のため、非常に高い目標と言えます)。日本政府は平成25年9月のエネルギー技術革新計画において同じシナリオを採用しており、平成27年7月の日本の約束草案ではさらに具体的に、2030年度までに2013年度比で家庭部門(住宅)では約40%の削減、業務その他部門(非住宅建築)でも約40%の削減を目標として掲げています。

省エネルギー技術の現状

このような目標設定が間違っているという反証が今後出てくれば別ですが、建築における電気・ガス・灯油などのエネルギー消費の削減が、電気の低炭素化(即ち、太陽電池や風力等の再生自然エネルギーの活用、発電効率の向上、炭素の地中埋設や原子力発電の安全面での極めて慎重な活用)とともに必要であることが正しいとして、建築界はどのように対応すべきでしょうか。

ひとつはエネルギー消費量削減を実現するための方法を明確に把握することであると考えられます。それは本当に効果のある省エネルギー技術に関する共通認識を持つということです。

もうひとつは、その方法や技術を知っているだけでなく、実務の中で実際に使用し普及させることであると考えられます。

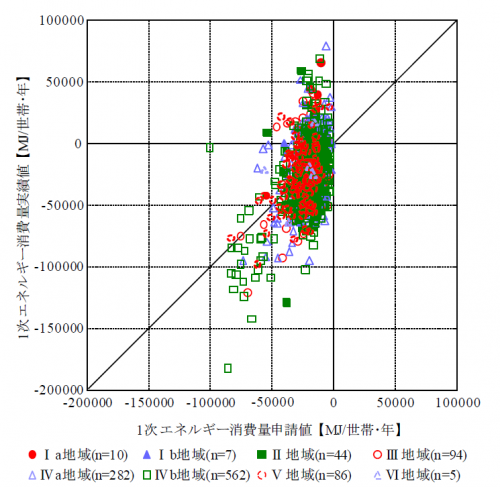

前者については、最近ようやく明確にわかってきた、ということが言えます。その証拠として、ゼロエネルギーあるいはそれに近い住宅が設計建設され、居住後のエネルギー消費量が確認され始めたことが挙げられます(図2)。これは、エネルギー消費量削減に寄与する要素技術が諸規格や基準類によって明確に定義され、それらの効果を定量的に予測する技術が整備された成果だと言えます。

筆者は、以前はある意味で無味乾燥な日本工業規格(JIS)、国際工業規格(ISO)、産業界の諸規格、公的な基準類、といったものの意義や意味を理解することができませんでした。それらについて大学や大学院の授業や教科書において、習ったかもしれませんが、記憶や印象にありません。しかし、現在では要素技術に関する共通理解のため、省エネルギー設計のためには不可欠なものであることを痛切に感じております。ゼロエネルギーに関わる設計が実現し始めているのも実はそうした諸規格や基準類が整い始めたからであると断言して差し支えないと思います。

諸規格や基準類が整うことによって、異なる知識や経験を持つ専門家や業界の成果が合理的に連携され、建築がひとつのシステムとして省エネルギー性能を発揮させることが可能となり、また定量的・客観的に効果を評価できるようになります。

それら諸規格や基準類は全体としてはまだまだ改善の余地が有り、さらに充実させる必要があります。それが建築の省エネに関わる産業界を中心とする技術者や研究者に課された仕事であり、教育や公的基準や制度の整備に関わる者の仕事であると考えられます。

なぜ省エネルギー基準なのか?

ある要素技術によって建物におけるエネルギー消費量が年間で何ギガジュール減るか、あるいは何パーセント減るか、そうしたことを知るためには、まずその要素技術の定義や特性値の計測方法が存在する必要があります。例えば、「断熱材」はその定義や代表的な特性値である熱伝導率の測定方法は日本工業規格「建築用断熱材」において、「ルームエアコン」であればその定義と代表的な特性値である成績係数(COP)の測定方法は同じく「エアコンディショナー第一部」に規定されています。JIS等の公的規格や学会規格のない要素技術であって、科学的合理性をもって評価が可能なものについては、省エネルギー基準のための一次エネルギー消費量算定法の中において要素技術の定義や特性値の求め方を規定するように努められています。一方で、オフィスビルなどの冷房エネルギー消費量削減のための自然換気手法など、手法の定義、即ち設計理論が確立されていないために透明性を持たせて評価することができないものもあり、その点で「諸規格や基準類は全体としてまだまだ改善の余地がある」と述べたわけです。

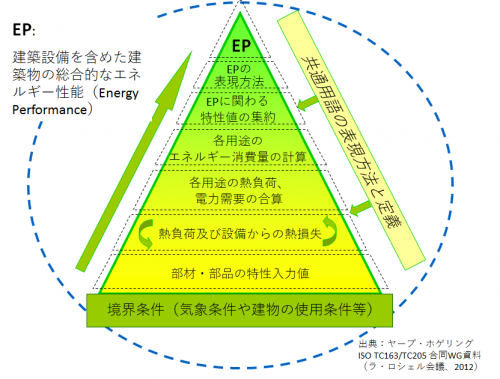

国が作成し平成25年に施行、平成28年に今後の義務化を踏まえて改正した省エネルギー基準は、それらの要素技術の省エネルギー効果を評価するための枠組みです。国によってやり方の詳細は異なりますが、共通の構造を持っていると言えます(図3)。即ち、建物の使用条件と気象条件を基礎として、設計内容に応じた外皮と設備の構成部品の特性を入力値として、熱負荷・空気等を動かすための動力負荷・必要な照明器具からの光量を算出、それらを提供するために必要なエネルギーの量を算出、最後に総合的なエネルギー性能を表現する指標を算出する、という構造です。

省エネルギー基準は図3のような技術情報の体系を具体的・定量的に規定するものであり、規制のためのみにあるものではなく、設計行為において不可欠なツールを提供するためのものでもあります。

省エネルギー基準を活用した設計のすすめ

省エネルギー設計とは、文字通り、よりエネルギー消費量の少ない建築物を建てることを目的とした設計だと言えます。具体的には、省エネルギー基準の実施のための整備されている算定手法(ウェブプログラムとして建築研究所を通じて提供されている)を使用して、建物の形態や各部の仕様に応じたエネルギー消費量を算出し、標準的な消費量(基準値)に比べてどの程度多いか少ないかの情報を得、必要に応じて設計内容を見直すことです。

今回は具体的な算定方法については説明することは紙面の都合上できませんが、設計者は自分でウェブプログラムを使用するか、協働者に委託するかして、エネルギー消費量の多寡に関する情報を入手していただきたいと思います。

なお、省エネルギー基準は、平成29年(2017年)4月以降は、2000㎡以上の住宅以外の建築物の新築に際しては適合しないと建築許可がおりなくなる予定です。また、2020年までには戸建て住宅を含めてすべての新築建物についても適合義務が課せられる予定にもなっていますので、注意が必要です。ただし、地域性の豊かな伝統的様式の住宅など建築物の中には断熱構造化のやりにくいもの(例えば土壁造の真壁)があるため、そうした建築物は地域毎に認定方法を決めて、断熱基準については適合義務要件から除外することが行われようとしています。国が作ったガイドライン(国土交通省「気候風土適応住宅の認定のガイドライン」2016年3月)を参考にして、各地域及び所管行政庁において認定指針が作られ、各地域自らが地域性や伝統構法とは何かを判断して、省エネルギー基準適用によってそうしたものが損なわれることのないように対策をとっていただく必要があります。

将来的には建築の環境負荷をより広範に

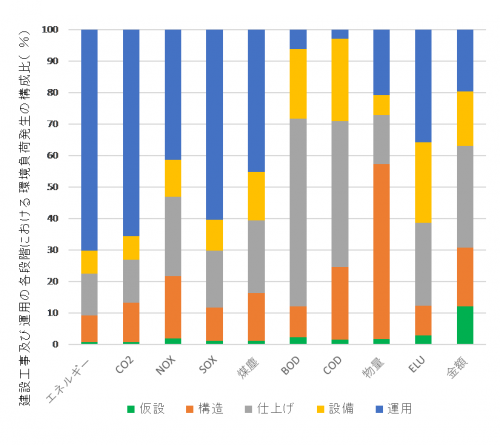

建築に起因する環境負荷は、実は、省エネルギー基準が扱っている建物の運用に伴うエネルギー消費や二酸化炭素排出だけではなく、建設(仮設・構造・仕上げ・設備工事等)に伴うそれらや大気汚染、建築材料のための資源枯渇、空調機に使用される温暖化係数の大きな冷媒の漏れ、生態系への影響など広範に及ぶことが知られています。図4は、1000㎡強の規模の事務所ビルを対象として、一定の期間(100年間)に生じる各種の環境負荷を、各建設段階と運用段階にわけて計算した結果です(出典:小玉、岡他「木造建築物の再資源化・資源循環化技術の開発」、(国研)建築研究所、建築研究報告、N0.140、2004年3月)。エネルギー(消費量)及び二酸化炭素(排出量)については、運用時が占める比率は全体の約7割を占めますが、1990年頃にヨーロッパで開発された総合的な指標であるELU (Environmental Load Unit、健康被害や生物種絶滅リスクなど含めてトータルに環境負荷を単一の指標で測ろうとするもの)を見ると逆に建設段階の発生が全体の3分の2を占めます。こうした指標は客観性やそれを支えるデータの信頼性の点でまだまだ課題があると言えますが、最近も活発に国際共同研究が行われており(http://www.annex57.org/等)、将来的には運用段階に留まらない評価システムと対策が普及すべきではないかと考えられます。

おわりに

この小論では、近年における建築物の省エネルギー基準の動向とその背景、及び基準のために作成されているエネルギー計算法を活用した設計について述べさせていただきましたが、建築家、建設工事の施工担当者、現場監理者、建設事業の経営者の方々の中には寝耳に水、という方もまだ多くいらっしゃることかと推測いたします。基準適合を証明するための資料の作成や現場等における確認作業などを極力簡略化するとともに、一刻も早く実務の中の定位置を確保いただくことが、冒頭に紹介したような国際社会や国の二酸化炭素排出量削減の目標を効率よく達成するために必要と考えております。

図1 IEAによる建築部門における2050年までの二酸化炭素排出量削減目標

(出典:IEA EBC Program Strategic Plan 2014-2019)

図2 ゼロエネルギー住宅のための計算値と実績値の相関

(出典:(一社)環境共生住宅推進協議会「ゼロ・エネルギー化推進事業」エネルギー報告・実績値の分析)

図3 建築物の総合的なエネルギー性能評価のフレームワーク

図4 事務所ビル(延べ床面積1145㎡)を対象に産業連関表と積算書類を元に算出した各種の環境負荷指標の建設運用段階別構成比

最近のコメント