立原道造(1914~1939)、享年24歳。僕(評者)の24歳などほとんど何もなしえていなかったに等しい。もうその3倍近く生きてきたけれど、この夭折の詩人・建築家の生の密度は想像もできない。

だからというわけでもないけれど、若くして多産なその仕事について、これまで考えることがなかった。もちろん、その名は知っていた。角川版の『立原道造全集』全六巻(1971~73)が出たのは大学院の頃である。

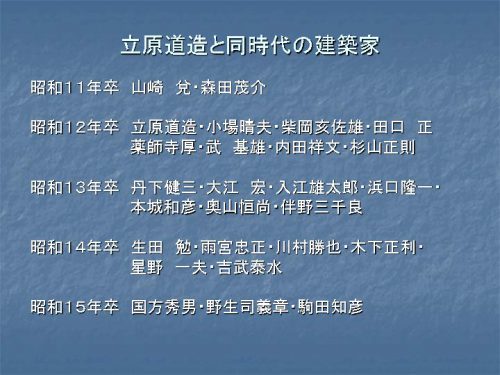

立原道造の同世代の建築家一人である吉武泰水(1916~2003)の研究室に僕は所属していた。直接教わらなかったけれど生田勉(1912~1980)は駒場の図学の先生だった。丹下健三(1913~2005)の「アーバン・デザイン」の講義は聞いたし、大江宏(1913~1989)には『新建築学体系第1巻 建築概論』(1982年)の編集会議で1年にわたって随分親しく教えを受けた。浜口隆一(1916~1995)には何度かお会いして、その『ヒューマニズムの建築・再論―地域主義の時代に―』(建築家会館叢書、1994年)には僕の『戦後建築論ノート』を随分長々と20頁に亘って引用して頂いている。本城和彦(1915~2002)には、アジアを歩き始めた頃お世話になった。インドネシアで開かれた国際会議にご一緒する機会もあった。

言いたいのは、立原道造の青春時代をともに生きた諸先生の雰囲気は多少わかるということである。要するに、立原道造は僕の父親世代である。ただ、太平洋戦争も戦後も立原道造は生きることがなかった。

学生の頃は、戦前・戦後の連続・非連続の問題に関心を集中させており、1939年に亡くなった立原道造に関心を向ける余裕がなかった。それに日本浪漫派に傾倒した作家という評価も影響したと思う。今も手元にあるけれど、橋川文三の『増補 日本浪漫派批判序説』(1965年、1974年第17刷)を見ると、「日本ロマン派が悪名高い「東洋的ファシスト」「帝国主義その断末魔の刹那のチンドン屋、オベンチャラ、ペテン師、欺偽漢、たいこ持ち」(杉浦明平)であったことは知られている」といった所に線が引いてあるのである。

提供:太田邦夫

●大きな物語

著者種田元晴、刊行時34歳、もとになった学位論文執筆時は30歳、序によれば、塾講師をしている学生時代に『国語便覧』によって立原道造を知ったというから、ほぼ立原道造が建築を学んでいた同年代の時期にその仕事を受け止めたことになる。この共鳴共感は、果たして人生のある特定の年代のものなのか、時代のものなのか、あるいはその両方のものなのか、興味を持った。

この際、『立原道造全集』(筑摩書房版は2006~2010年刊行)をじっくり読んでと思ったけれど叶わなかった。専ら、立原道造については本書をガイドとすることになる。予め評者失格である。

学位論文を大幅に書き直したというけれど実に読みやすい。立原道造の建築に関わる基本情報が的確に整理されている。今後、建築家・立原道造に関する定本になるであろう。学位論文は手にしていないけれど、推測するに、本書の第二章「透視図に込められた物語」における28の透視図の分析と第三章「建築を包む理想の山」における詩における山と村の出現頻度の分析を中心としたものではなかったかと思う。本書は、それを含みこんだ大きな物語を語っている。

提供:太田邦夫

●都会の風景vs田園の風景

全体は、五章(+終章)からなるが、まず、第一章「出会った建築、焼きつけた風景」では、立川道造の一生が丹念に振り返られる。立原道造は東京の下町、東日本橋(都営新宿線・馬喰横山町駅付近)で生まれ、尋常小学校、府立第三中学校は自宅から通い、旧制第一高等学校時には寮生活をするが、それも現在の東京大学本郷キャンパスの農学部にあったから週末には帰宅する学生生活であったし、1年半後には病弱であることを理由に自宅通学を許されている。そして、東京帝国大学工学部建築学科に入学すると、自宅の2階テラス脇の屋根裏部屋を自室にする。さらに、卒業して石本喜久治の事務所に勤めると、銀座の数寄屋橋にあった事務所に自宅から通った。要するに、立原道造は、その短い一生を東京という大都市で過ごした。

一方、関東大震災罹災後の疎開、奥多摩の御岳山麓での避暑、浅間山麓での夏季休暇、そして修学旅行を含めて、数々の旅に焦点があてられる。長崎を目指した最期の旅(1938年11~12月)では、夜行で奈良へ行き、唐招提寺、薬師寺を見て、夕方京都に向かい、日本浪漫派の代表的人物とされる旧制三校教授芳賀檀(1903~1991)の家に泊まっている。翌々日、京都を発って、山陰線舞鶴経由で松江に至る。松江には11月一杯逗留するが、松江城、山口文象の「小泉八雲記念館」(1933)などを見ている。「長崎ノート」など克明に見聞したものをトレースできるのである。

もちろん、交友関係も含めてその人生における様々なエピソードも豊富に語られるが、構図は、都会の風景vs田園の風景である。冒頭に明快に書かれるが、立原の「原風景」を確認することによって、その田園の建築への志向を裏づけるのが第1章である。最期の旅の東京―京都―松江の山陰線コースは、30年後に、同じ年ごろの僕が通ったルートである。松江を「日本の都会のタブローを完成している」と評しているというが、僕にとっては立原道造を考える大きな手掛かりとなる。しかし、立原道造は、北方気質を自任しており、直前の盛岡への旅の方を遥かに美しい思い出としているという。

●一枚のスケッチ:パースの構図

「一枚のスケッチから」とした序が予め示唆するように、本書は、「無題[浅間山麓の小学校]」(1935年春)を一枚のスケッチとして、その背景にある建築観(立原道造の夢見た建築)を問う構えをとる。この一枚のスケッチは、設計課題「アパートメントハウス」の次の課題(「小学校」)のための下絵という。建築図面というより風景画である。

第2章において、建築学科在学中の一連の設計課題作品についての分析が行われるが、専ら対象とされるのはパース(透視図)である。分析も、パースの視点、構図に集中することになるが、立原道造自身、建築の外観、風景の中の建築の見え方に最大の関心を寄せていたことが指摘される。学友・入江雄太郎に、「・・・外からの眺めの方につい酔ってしまうのです。そんな群落の一角を僕はそのまま風景画のやうにして、光のなかでながめてゐます。建築家失格のところで、僕は、ものを見たりかんがへたりしてゐるらしいのです」と書き送っているという。

著者は、一枚のスケッチ「無題[浅間山麓の小学校]」こそ、立原独自の建築観が色濃く表れていると結論づけ(第二章)、その鳥瞰図の構図がセザンヌの「サント=ヴィクトワール山」に想を得ていることを明らかにする(第三章)。

文芸評論家川本三郎の本書の書評「自然美のなかに建てられる芸術品」(『毎日新聞』2017年1月8日)は、本書の射程、すなわち、文学の世界の関心を惹きつける内容をもっていること、を示しているが、セザンヌの「サント=ヴィクトワール山」に想を得ていることを発見と評している。

●モダニズム建築批判?

ただ、以上において明らかにされるのは、山への憧憬、理想の山に包まれた建築のあり方に魅かれていたことだけである。建築の「方法論」が問われているわけではない。立原道造が「風景画」のような表現を選び取った理由が明らかにされなければならない。

テーマは、立原道造の建築観である。果たして、その建築観は外から眺めるだけの建築観なのか?

立原道造の設計課題作品を一覧すると、モダニズムの建築デザインで一貫しているようにみえる。そして、その立原道造の作品が一年次から3年連続で辰野賞(銅賞)を得ていることは、立原のすぐれたプレゼンテーション能力を示すとともに、1930年代初頭、東京帝国大学建築学科の設計教育がモダニズム建築教育を柱にしていたことがよくわかる。堀口捨巳(1895~1984)、石本喜久治(1894~1963)らの分離派建築会(1920~1928)による様式建築批判の展開があり、山口文象(1902~1978)らの創宇社建築会(1923~31)以降、岸田日出刀(1899~1966)らのラトーなどの小会派の運動が続いて、新興建築家連盟の結成即解体(1930)後の状況である。立原が所属したのは岸田研究室であるが、岸田日出刀が学位論文『欧州近代建築史論』を書いたのは1928年である。ナチスに追われたB.タウトが日本を訪れ、東京帝国大学で講義をしたのは立原道造が1年生であった1934年である。京都帝国大学の少し前(1930~33年)の雰囲気は、3歳年上の西山夘三(1911~1994)を通じて知られるが、その比較は興味深い。西山夘三は、森田慶一を通じて、同じく石本建築事務所に入所(1933年)するが、すぐに応召されて退所しているから立原道造とは出会っていない。

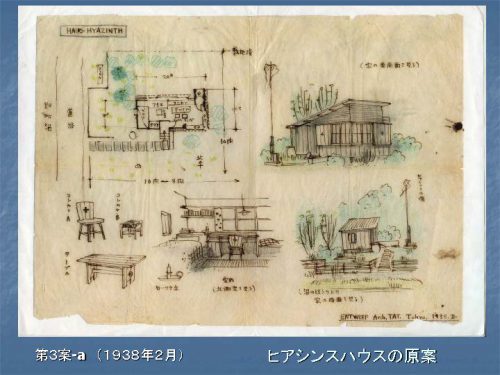

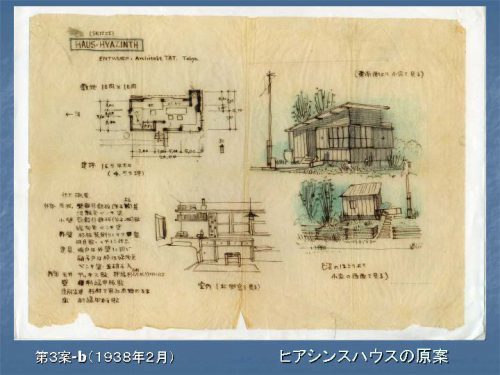

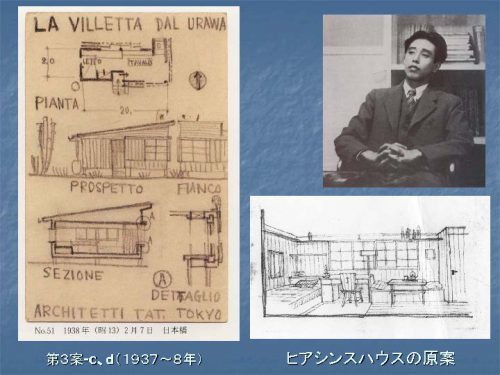

立原の一連の設計課題作品は、実にシャープなモダニズム建築である。そして「すぐにでも建ちそうなリアリティがあった」(吉武泰水)。一枚のスケッチは、しかし、趣を異にする。著者は、突き詰めて問わないが、モダニズム建築のデザインを立原はどう評価していたのか。立原道造の実作は唯一「秋元邸」であるが現存しない。しかし、図面から判断するに、ごく平凡な木造住宅のように見える。そして、自分のための別荘として設計した「ヒアシンスハウス」の図面も、手書きのむしろ味のあるタッチである。

立原の親友であった旧制一高時代の同級生、生田勉は、学生当時は「「何でも機能的にだけ設計すればそれが一番いい建築」だと皆が信じていて、「そのころはみんな白一点ばりで、建築は精神病院みたいに真っ白なのが一番いいことになっていた」」と振り返っている。そして、そうした中で、立原は、ひとりだけ色を塗ったり、石を張ったりしていたという(磯崎新編『建築の一九三〇年代―系譜と脈略』鹿島出版会、1978年)。

提供:太田邦夫

提供:太田邦夫

提供:太田邦夫

提供:太田邦夫

●田園志向

第四章(田園を志向した建築観)では、山への憧憬を含めて、田園へ志向が様々な手掛かりをもとに明らかにされる。

明治末期から大正期にかけて、産業革命による都市化の進展が日本社会を大きく変えていく過程で、東京、大阪、名古屋が肥大化していく一方、農村あるいは地方の衰退が明らかになっていく。そうした中で、新渡戸稲造の『地方(じがた)の研究』や柳田國男の「郷土研究」、建築における「民家研究」が展開されるのであるが、文学の世界でも、失われてきた日本、民族、農村、田園はひとつの大きなテーマになる。文学史に関わる議論は本書で振り返られることはないが、立原道造が文壇の『白樺』派などの「田園志向」の流れの中にいたことは疑いない。ただ、著者が指摘するE.ハワードのガーデン・シティ論(『明日の田園都市』)と立原の関係はほとんどないといっていいのではないか。根拠とするB.タウトの講義をどう聞いたかは不明であるし、一般に流布していた内務省地方局有志編纂の『田園都市』(1907年)は、セネットの『田園都市』を基にして農村興新を目的に編まれてものであり、とてもE.ハワードの理念、理論を伝えていると思えないからである。また、卒業設計「浅間山麓に位する芸術家コロニイの建築群」とは直接関係ないと思えるからである。

専ら、ここで議論されるのは、立原道造の「田園」vs丹下健三の「都市」である。北方気質の立原道造vs南方気質の丹下健三という対比もなされる。丹下健三の「都市」というのは、もちろん、戦後の軌跡を踏まえた対比である。

著者の評価は、予め、丹下健三の向かった方へ、ではなく、立原道造が夢見た建築の方へ、である。神子久忠の書評「80年前の建築思想がいま現代に」(『建築士』2017年3月号)は、その方向をよしとする。

透視図レヴェルの分析として実に興味深いのは、丹下の「大東亜建設忠霊神域計画」と「無題[浅間山麓の小学校]」の比較である。

しかし、「本郷の喫茶店で立原と話していたとき、彼は突然、どうもシンメトリーで、軸線のすっと通ったデザインのほうがいい、と言い出したんだ」(『風声』第8号、1979年)という大江宏の証言もある。

ここでも、建築そのものが問題にされているわけではない。

●芸術家コロニー

問題の焦点は、こうして、卒業設計「浅間山麓に位する芸術家コロニイの建築群」ということになる。このプロジェクトは、「本計画は浅間山麓に夢みた、ひとつの建築的幻想である」と説明される。B.タウトの「アルプス建築」を思わせる。「優れた芸術家が集って、そこに一つのコロニイを作り、この世の凡てのわづらひから高く遠く生活する。それは隠者の消極的な遁世の思ひでなく寧ろ返って低い地上の生活にかゞやかしい文化の光を投げかけやうとする積極的な意欲から―」と続けられる。一種のユートピア計画とも思える。ドイツのヴォルプスヴェーデやダルムシュタットの芸術家村がモデルになっているとも指摘される。幻想ではあるが、地域区分、道路計画、施設配置、小住宅(約千戸)を中心とする集落計画の指針は示されている。

第五章(想いの結晶・芸術家コロニー)は、卒業設計の過程を追いながら、その構想の源、とりわけ敷地の設定について関心を集中させる。そして、芸術家コロニーの敷地の設定に大きく関わる大江宏と立原道造の関係をクローズアップする。

誤解を恐れず要約してしまうと、立原道造の卒業設計に託された夢は、大江宏の「追分の山荘」(1962)によって引き継がれ、多くの若い建築家が集う場として実現していったのである、というのが著者の読み解く大きな物語である。

●日本浪漫派と立原道造

もちろん、田園志向の、自然志向の建築プロジェクトの素朴な夢が引き継がれて、実現していったという物語で閉じるわけにはいかない。立原道造の建築の夢がどのように孕まれたのか、という問題は残されている。

著者は、もちろん、立原道造と日本浪漫派との関係に触れる。戦後、日本浪漫派批判の口火を切ったと言っていい杉浦明平(1913~2001)(『暗い夜の記念に』)は、立原道造の旧制一高の一年先輩で親友であり、立原の詩集を編むなどその功績を戦後に伝えた文学者であるが、立原道造を徹底的に批判しているのである(「立原道造における進歩性と反動性」宮本則子編『国文学解釈と鑑賞別冊 立原道造』(至文堂、2001年)所収)。立原道造が芳賀檀らに急接近して、血と大地、民族をうたうナチスの建築に魅せられ、日本ファシズムに傾倒していったことは明らかにされている。

15年戦争期、日本の建築界の動向は、モダニズム建築(様式)と日本(回帰)建築(様式)の対立抗争の構図として捉えられるが、「近代主義・自由主義あるいは社会主義的な傾向と、右傾した思想に結びつく浪漫主義的・復古主義的、あるいは国家主義さらには軍国主義的な傾向との間を大揺れに揺れていた」(浜口隆一)。日本の戦後建築を主導することになる丹下健三は明らかに後者に傾斜していく。磯崎新に言わせれば、丹下健三を日本浪漫派にオルグしたのが立原道造である。

日本浪漫派にインヴォルブされた立原道造についての以上のような批判に触れながら、著者は、主として立花隆・鈴木博之の対談「立原道造の建築と文学」(宮本則子編『国文学解釈と鑑賞別冊 立原道造』(至文堂、2001年)所収)に依拠にしながら、むしろ、立原道造は「日本浪漫派」的なるものに対して「アンチ」であった、少なくとも、戦時体制に向かう趨勢に対して「違和感」をもっていたと主張する。

立花隆の主張の要点は、芸術家コロニーは、「小住宅は住む者の気分的個性に従って、各戸が自由な立体図を持たねばならない」とするように、ファシズム的に決定されていない、という点である。しかし、「このコロニイにあっては住む者が何より先に選ばれたる芸術家であらねばならない。従って彼はまた優れた趣味と気分感情とを持つであらう」という個人=芸術家の趣味と気分感情が問題であり、「そしてまた互に共感と友情はこのコロニイに住む者同士のあひだに、常に保たれなければならない」という「共感」と「友情」、さらに最善の場合に予想される「調和と諧調」なるものによって想定されている社会(国家)が問題である。

●「方法論」

それに、しばしば「建築家はファシストか」「空間帝国主義者」と非難されるが、立原道造が「建築家失格」を自覚し、全体計画を放棄し、一枚のスケッチあるいは風景に包まれた「芸術コロニイ」のイメージの提出にとどまるのだとすれば、日本浪漫派に対する「日本ロマン派は、いわば解体期におけるインテリゲンチャのデスパレートな自己主張のパトロギーから生れ、イロニイと退廃をその自覚的方法として表現したものであり、とくに、昭和十年前後におけるおける都市インテリゲンチャの退行的な行動様式の極端な一翼を形作るものであった」(橋川文三)といった批判は、杉浦明平の激しい批判も含めた身近な仲間たちの証言から明らかにされるように、立原道造に対するものでもある。ロマン主義運動一般は「夢想とユートピア的理想」への逃避であり、「田園志向」についても日本浪漫派と「農本主義」あるいは「郷土主義」との関係は指摘されたところである。

問題は、建築の方法論である。立原道造の建築に関わる論考は少ない(わずか3点)が、卒業論文である「方法論」がある。また、未発表原稿「建築衛生学と建築装飾意匠に就ての小さい感想」では、「算式の氾濫した建築構造学には、既に今日以後にその進歩と寄与を期待しません」と言い、計画学の必然性を主張しているのである。本書に対する不満があるとすれば、この「方法論」の内容についての言及がほとんどないことである。結果として、立原道造の見た建築の夢として「田園を志向した芸術家コロニー」を強調するにとどまることになっている。

無理もないと言ってもいい。難解である。というより、具体的な建築の方法が語られているわけではないのである。いわゆる「建築論」、哲学的用語を駆使したメタ方法論の展開である。

●立原道造が生きていたら

立原道造の「方法論」については既に様々な言及がある。磯崎新は、日本浪漫派に傾倒した立原が生きながらえて戦中の五年間に建築家としての活動を続けたら、「なまぐさい国家的像の表象と取り組むことになっただろう」という。生田勉は、「もし仮に立原が生きていたとすれば、丹下さんとは全然違った立場には立つだろうけれども、お互い打てば響くというような対蹠的な立場に立って、互いに相補うというとへんだけれども、二人が一緒に活動できたらばどんなに面白かったろう」と丹下健三とよく話したという。また、八束はじめ(第四章「近代の超克」の諸相『思想としての日本近代建築』岩波書店、2005年)は、一方で、小説を書くことになったのではないかとも言いながら、立原に見られて、丹下・浜口に見られないのは現象学的関心であり、アヴァンギャルド的資質を欠いており、構成主義的モメントは稀薄であるという。また、「日本趣味」の反動ともアヴァンギャルドのモダニズムとも歩調が揃っていない、ともいいいながら、丹下、浜口という系列とは別な、空間論の系譜を引き取ろうとしたのではないか、という。

冒頭に断ったように、立原道造のテキストについて、僕は眼を通していない。「方法論」のレクチュールについては著者とともにのちの課題としたい。ただ、本書以外に、議論を展開する材料が残されているわけではない。

丹下健三の日本浪漫派への傾倒が指摘され、大ぴらに議論されるようになったのは1960年代末から1970年代にかけてのことである。角川版の『立原道造全集』の出版もそうした時代背景に関係がある。磯崎新の『建築の一九三〇年代―系譜と脈絡』(鹿島出版会)が上梓されたのは1978年であり、僕らの同時代建築研究会が『悲喜劇・一九三〇年代』(現代企画室)を上梓したのは1981年である。(石田純一郎の本書の書評「転換期の手触り」(『住宅建築』2017年4月号)が建築界の立原評価について触れている)。

建築における戦前・戦後の連続・非連続をめぐる問題は、基本的には解かれていない。というか、繰り返し問われるべきプロブレマティークを孕んでいる。世界各地でナショナリズムが台頭する中で、日本でも戦前回帰の動向は明確な趨勢となりつつある。本書が、そうした流れの中で読まれることは意識されるべきであろう。

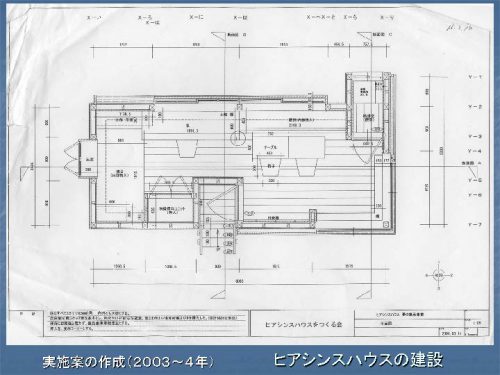

●「ヒアシンスハウス」の方へ

問題は、「立原道造が夢見た建築」を今問うことである。著者は、上述のように、立原道造・大江宏のラインにみた。あるいは、立原道造・生田勉のラインに見ようとするのが「ヒヤシンスハウス」の復元である。

提供:太田邦夫

提供:太田邦夫

著者紹介:

種田元晴

1982年東京都生まれ。2005年法政大学工学部建築学科卒業、2012年大学院工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。一級建築士。東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科助手を経て、現在、法政大学、東洋大学、桜美林大学非常勤講師。種田建築研究所勤務。2010年、日本図学会研究奨励賞、立原道造「無題[浅間山麓の小学校]」鳥瞰図の構図について- 立原道造の田園的建築観に関する研究 –で2017年日本建築学会奨励賞。

最近のコメント