- 川原田康子(kwhgアーキテクツ)

- 比嘉武彦(kwhgアーキテクツ)

聞き手

- 石榑督和(明治大学助教)

- 市川紘司(東京藝術大学美術学部建築科教育研究助手)

- 和田隆介(編集者/京都工芸繊維大学KYOTO Design Labエディトリアル・アシスタント)

- 宮下巧大(東京藝術大学大学院)

西からみた岐南町新庁舎。特記なき写真はkwhgアーキテクツ提供。

北西からみた岐南町新庁舎。

石榑督和:戦後に大量供給された公共建築が建て替えの時期に来ています。東日本大震災以前から耐震性の指摘は各地でされていましたが、特に震災後に問題が顕在化し、各地で議論されるようになりました。一時期に供給されたものが今、更新の時期に差し掛かっています。庁舎は行政的にはオフィスと考えられることが一般的です。つまり開かれた公共的な建物であるにもかかわらず、執務空間としての性能も要求される。

さらに庁舎だけではなくて、様々な公共施設が耐用年数を迎えるということがあり、複合的に同時に建て替えるという場合が多い。オフィスだけではない複合化された庁舎建築は、今後どうあるべきなのか。これが、現代の庁舎建築におけるひとつの重要なテーマではないかと考えています。

こうしたことを踏まえ『建築討論』007号の「巻頭スクロール」では、「庁舎の公共性」をテーマに、2015年8月に供用が開始された岐阜県の岐南町新庁舎に焦点をあて、このインタビューでは、設計者であるkwhgアーキテクツの川原田康子さんと比嘉武彦さんにお話を伺います。

コンペ時にどのようなことを考えられたのか、コンペ案から実施設計を詰めていく段階でどのようなことを考えられたか。また《武蔵野プレイス》や、現在進行中の公共プロジェクトにおいて、広く公共施設ついてお考えのことについてお話をうかがっていきたいと思います。

まずは2015年8月に供用開始した《岐南町庁舎》の設計プロセスからお聞かせください。

<都市の複数性から公共性を立ち上げる>

比嘉武彦:岐南町は自治体としては24,000人ほどの、岐阜県で二番目に小さな町です。今回の施設は、庁舎と公民館機能、保健相談センターの三つの施設が一体化したトータルで7,500㎡くらいの規模の施設です。コンペ段階でもっとも特徴的だったことは、敷地が非常に異形だったということですね。既存棟が中央にドーンと立っていて、それを新庁舎完成まで機能させながら、その残余スペースにつくるという条件になっていました。この変形敷地をどう使うか、駐車場スペースもかなりの台数を求められていましたし、日影が厳しい等、要件をかいくぐりながらプログラムを解くだけでも非常に難しいコンペでした。

私たちがまず着目したのは、この変形敷地が他の施設を間に挟みながらも、4つの街路に面しているということです。敷地の位置はちょうど岐南町の中央にあるので、どこからでも人が訪れることができる。そこで、あえて正面性というものを持たずに、四方八方から人が集まれるような場をつくろうと考えました。庁舎建築は、通常は明確な正面性を要請されますので、それだけでも異質な計画になっていると思います。4つの街路のあちこちからランダムに敷地を横断していく幾つもの経路の重ね合わせからパブリックな場をつくれないかと。それは不特定多数の参画性の共立ということでもあります。その結果、最終的には真ん中に置かれた庁舎棟を低層部のルーフが取り囲むという形式に収斂していきました。見方を変えれば、機能性の高い庁舎棟をバックオフィスとして、市民活動の場がそれを取り囲むという構成ですね。それによって、市民の活動を支える庁舎というイメージにもなるわけです。

インタビューに応える比嘉氏。聞き手撮影。

川原田康子:最初に岐南町を訪れた際、この町は木が非常に少ない町だなという印象がありました。夏はけっこう暑いはずなのに、木陰というものがないのです。さまざまな理由から、むしろ木は極力植えない方針らしいことを町の方から聞いてびっくりした記憶があります。そういうところからも岐南町という場所には何か独特のものがあるなあと。

インタビューに応える川原田氏(左)。聞き手撮影。

比嘉:不在感というか、エンプティネス(Emptiness)のようなものがある。地図を見るとわかりますが、幹線道路が中央でクロスしていて巨大な4象限のように町を分割しています。名古屋からアクセスしやすく、幹線道路沿いに施設が建ち並び、ロードサイドの法人税で潤っている地域ですね。交通の要衝であり、そして木がない。

川原田:はじめは街路と街路とを結び直すことで、街にうるおいというか、新しい環境をつくり直そうという感じでしたね。経路そのものがパブリックスペースというか。それが幾つも集まって、だんだん大らかな屋根を形成してきて、いろいろなものがどこからでも寄りつくことができる「大きな器」みたいな感じになっていきました。

比嘉:異形の敷地をなぞるようにして遊歩廊のネットワークをつくって、それがすべての機能をつなぎつつ、敷地を超えて延びていくといったイメージ。都市の配線を短絡させ、つなぎ直していくことで、都市にオルタナティブな構成を埋め込んでいく。交通の要衝である岐南に、別な「交通」をネットワークするというか、いわば単調な条里空間の中に、違うストラクチャーをスーパーインポーズするといった感じ。やってるうちに都市全体に広がるウェブみたいになっていって、まるでニューバビロン [1] ならぬ「ニューギナン」(笑)。そういうヴィジオネール [2] の遊歩都市みたいなものとリアルな都市が入り混じって何かできないかなと。

川原田:これが建つことで、町がぐっと楽しくなるような遊歩廊都市「ニューギナン」をつくりたかった。岐南町の人たちをみんな遊戯者にしてしまうような(笑)。

比嘉:そうやってしばらくスタディしているうちに、あることを発見しました。岐南町の北側の境界線に沿って境川という小さな川があるのですが、実はこの川は木曽川のかつての流域のほぼ北限を現わすものだったんです。このあたりの川は歴史的に流域の変動が激しく、氾濫も多く、人もけっこう亡くなっていたようです。余談ですが、円空もこのあたりの生まれで、母親が川に流されて亡くなったことをきっかけに仏像を彫り始めたそうです。それはともかく岐南町は、その時々の木曽川の位置によって、尾張になったり美濃になったりするようなところで、木曽川の川原のような場所、いわば「無縁」の地だった。木がないといったようなエンプティネス(Emptiness)もそこに由来しているような気がして、ピンときました(笑)。

川原の空間は、たとえば網野善彦の『無縁・公界・楽』(平凡社、1978年)に描かれているような日本の公共性の根源を想起させますが、そうしたものがこの地域のメンタリティの深層を生み出しているのではないかと。川原の空間というのは、誰のものでもない無主の土地という意味もあります。けっして負のイメージというわけでもない。市が立ち、いろいろな漂流民や芸能民が流れ着く場所でもある。つまり都市が生成してくる場としてのバイタリティーが潜在しているわけです。

常に何かを建てれば流されるということを繰り返してきた歴史性があって、そういう無縁的な場所性に対して、一方では全く正反対といっていいような、近代の象徴のような幹線道路が、そのような歴史性を消去する巨大な座標軸として上書きされている…というのが現在層なんだなということが見えてきた。

こうしたことを重ね合わせて考えていくうちに、河川の痕跡のように大きくブレる曲線の束が、座標軸のように非常にリジットなものと、相反しながらも組み合わさるという漠然とした建築の基本構成が生まれ、最初の遊歩都市の構想と共鳴し合ってきた。

都市の現在層の中に、歴史的に消去された都市の生成の場のようなものをレトロスペクティブに掬い上げる一方で、全く位相の異なる仮想的な都市のイメージを重ね合せること。それによって、現在から過去、そして未来が混在する岐南町独自の公共性が立ち上がるのではないかというわけです。

公共性のあり方ということでいうと、できるだけヒトやモノやコトを複数的、多元的にアレンジメントするというか、混ぜ合わせられるものをつくりたいといつも考えています。「公共」というものは、長い持続のようなもので、今自分たちの目に見えている活動だけでは組み上がらない気がしています。町の歴史も物語も、なんだかんだ虚実織り交ぜたなかで、いろいろひっくるめて、全部含み込んだ長い応答可能性の中にこそ公共は現われてくるのではないか。

今回の岐南庁舎の場合は、時空を何百年かブリッジして、川原の空間と近代(幹線道路のクロス)を縫合することによって、同時にまだ見ぬヴィジオネールの遊歩都市を通底させることによって、そのベースとなるフレームをつくっていこうという試みです。

川原田:とはいえ今回のプロジェクトは、コンペ案件とはいえ極めて条件が厳しく、要求水準のレベルではまったく余裕がないわけです。しかも隣の各務原市の自衛隊基地から飛んでくる戦闘機に対して、防音対策を施すというヘビーな条件がありましたので、空からの音に対してソリッドな外殻が必須で、あまり開かれた感じにもできない。そんな中で私たちが見出したのが、軒下という空間でした。

伸延する低層棟屋根(施工中)。

比嘉:この反りながら互いに寄り添う特徴的な屋根形状は、こういう造形がほしいというよりも、構造的に梁無しで成立するような形状をスタディしていく中で生まれたものですが、結果的にこのかたちは想定外のものを想像させるようで、たえば金華山(このエリアで広く親しまれ、歴史のコアでもある城のある山)をイメージしたんですよねとか、上空を飛び交っている飛行機と関係してるんでしょうとか、いろいろ言われました。そういえば金華山の下には、楽市楽座があったそうなので、まさに『無縁・公界・楽』ですね(笑)。

川原田:いずれにしても、こうした遊歩廊を覆う無梁版を、変形敷地を隈なく使い切るようなかたちで集合させていくことで、結果的に建物外周をぐるりと取り巻くような、ひとつながりの屋根面=大きな余白をつくっていったわけです。こうしてどの方向からも、人が寄りつくことができて、しかも庁舎が閉まっていてもいろいろなことができる、何でも取り込んでいけるような大きな翼のような屋根下というか遊歩廊の連続体ができあがりました。

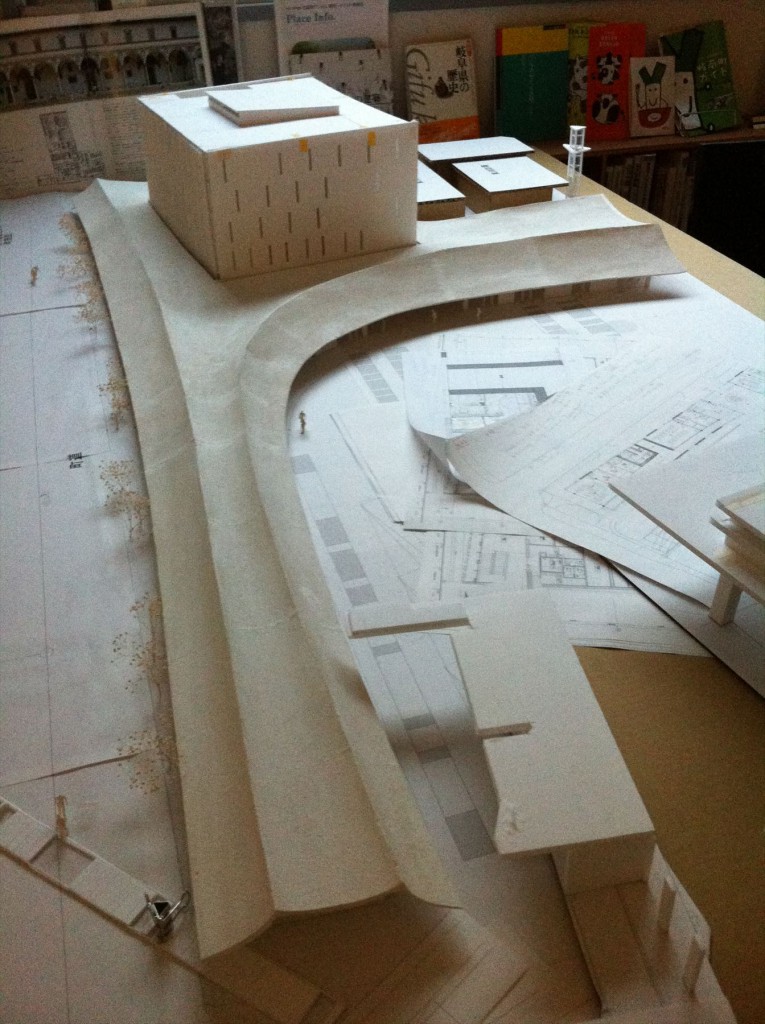

スタディ模型。

比嘉:特に北側の街路に面する一街区まるごと続く長大な屋根は、軒下空間がリアルな街路をハッキングするといいますか、街路自体を一体的な公共空間として起動させることを目論んでいます。軒下空間は、躯体の一部がベンチになっていてそれがずっと、それこそ町中の人がみんな座れるくらいにつながっていますので、いつでもどこでも居場所化するわけです。

昔、歌舞伎に関わるコミュニティのことを「櫓下」と呼んでいたそうですが、翼のような大きな屋根下/遊歩廊を共有するパブリックというのを想起していました。必ずしも固定したコミュニティというものでもなく、そこにはただ通過するような人も入っているわけです。近さと遠さの混在というか。今あるコミュニティに寸分違わず最適化するのではなく、常に未だ来たらぬコミュニティを呼び込むというか。そういったあり様は、遠く川原の空間であった頃の岐南の歴史性とも、拡張現実的な遊歩都市とも、両方に響き合うのではないか。そうすることで潜在する都市生成のダイナミズムを汲み上げられないかと考えたわけです。

ベンチのある遊歩廊。

石榑:岐南町のもつ、川原としての都市史的な場所性と、交通の要衝としての現在の場所性が、この庁舎自体に現れているというのは大変興味深いです。岐南町という場所をまるごと引き受けた案だったわけですね。

比嘉:木のない岐南町に気づきを得たのが始まりで…。(笑)

川原田:今見えているものだけから、何か要素を抽出しようと思っても、とっかかりのない町でしたので、もう少し重層的に過去から未来までをつなげるようなあり方を考えていったという感じです。でも普段は、そういう説明はまどろっこしいので、ひとつの大きな樹木にいろいろな人が集える木陰のようなものですとか、町におかれた大きな「あずまや」だとか、大きなテントのような場です、という説明をすることが多いですね。実際に建築そのものが、木陰のない岐南で快適に過ごすための環境装置として考えられているので、それはそれで間違ってはいないわけですけど。

比嘉:そういう説明をしていたためか、低層部は仮設のテントみたいなもので、折りたためるものだと思っていた町の人もいたようです。それだと遊歩都市というよりもリジッドな庁舎棟を取り巻くインスタントシティ。それはそれで面白い。

川原田:どこからでも入れて正面性はない。誰もがどこからでも入れて、意図的に逸脱を誘うような遊歩廊の集積として、そこに大きな屋根が架かっているというのがポイントです。屋根は遊歩廊と連動しているのです。消防署と庁舎との間のネコ道のような小径なんかは、いらないんじゃないかという意見もあったのですが、実はそれこそが重要だったわけです。

石榑:実際に見にいったときに、その小径を自転車で抜けていく人が本当にいました。

比嘉:ほぼ計算通りです(笑)。実際、公共性を考えるときに、ネコがどこまで入れるかというのは重要な気がしますね。建築計画の重要な指標として提案したい(笑)。

いわゆる「ネコ道」(施工中)。

<「公共性」のとらえ方>

石榑:『公共性』という本を書いている齋藤純一さんが、公共という言葉を三つに分けています。ひとつは公的(official)という意味と、多くの人に共通して共有できるコモン(common)という意味、もう一つは全ての人に開かれているオープン(open)という意味です。そしてこれらはぶつかり合い、抗争すると言っています。つまり公共事業としての公共性と、多くの人に開かれている公共空間はぶつかる可能性があると。

比嘉:その言い方を借りれば、ひとまずこの建築は、official(庁舎棟)をcommon(低層棟)が取り巻くことによって、open(軒下空間)を実現しようとしていると言うことができます。commonに浮かぶofficialという形式が、場をopenにすると言ってもいいかもしれません。

ちなみに歴史学者の東島誠さんによると、歴史的な実証性の観点からみれば、日本語の「公」はpublicではなく、impartialと訳す方が妥当なんじゃないかとのことです(公/私=impartial/partial)。日本における「公」は、公と私が対立関係にある西欧と違って、公と私は、含み含まれる遷移的な入れ子状の関係、つまり「公」が曖昧なかたちで「私」を包摂していると。「私」をどんどん包含していって大きくなっていくと「公(おおやけ)」になる(笑)。そして一番大きな公として皇室がある。確かにその説は、たとえば社会を動かす「空気」というものが何なのかとか、テリトリーに固執する独特の保守的傾向とか、いろいろ日本社会のメカニズムを、肌感覚のレベルにおいても、うまく解き明かしてくれるような気がします。

まあそれはともかくとして、一般的にいえば公共論というのは、今お話されたように、いわば(公)権力的公共性と市民的公共性のあらがいというものがあって、だいたい後者をいかに実現するかということがメインストーリーとなりますよね。カント/アーレント/ハーバーマス軸というか。最近では、そのストーリーの延長線上に、市場的公共性というべき次元が加わって、市民のニーズというのが前景化してきている(コミュニケーションからニーズへ)といった感じでしょうか。建築家は、市民の多様なニーズをとらえて民主的な建築をつくらなくてはならない。それこそが公共建築であると。昨今、私たちもそうですが、公共施設の設計者がファシリテーター化せざるを得ないのもその流れでしょうね。

でも私たちの関心は、いつもそこからこぼれ落ちる領域にあるように感じています。うまく言えそうにないのですが、ニーズを解釈することの延長では、どうしても包含できない領域といいますか…。これは公共性というコンセプトにも関わる問題だと思います。話の流れでいうと、ハーバーマスを経由しないアーレントに興味があります。アーレントはにわかには意味がわからないような、けっこう変なことを言ってますが、アーレントの「世界(ムンドゥス)」という言葉には、「公共性」が埋蔵されている気がします。「世界」とは他者とともにつくるもので、それは「わたしたちが、現に一緒に住んでいる人々と共有しているだけでなく、以前にそこに住んでいた人々やわたしたちの後にやってくる人々とも共有しているものである」といった具合。とても抽象的な話になってしまいますが、公共の場をつくる際には、そういった感覚が必要なんじゃないかと思います。ちなみに「世界」には無縁性の響きも、遊戯性の響きも、共に聞き取ることができるような気がします。

<公共建築における「内包性」>

比嘉:そのような「世界(ムンドゥス)」を建築が起動させられるのではないか、という感覚が公共施設を設計するにあたっての私たちの基本的なスタンスです。それは建築に対する希望というか、まあほとんど愛ですね(笑)。まさにアモール・ムンディ(「世界」への愛)。もはやこの際ここで、公共性は建築によってつくられるのだと宣言してしまいたい(笑)。

それはともかく、おぼろげながらもある確信に近づきつつある気がしていて、そのことをとりあえず「内包性」ということばで表現しています。建築はまずは人に覆いかぶさって変容していくものだと。「内包性」とは、未だ構築中の概念ですが、複数性/両義性/他者性といった圏域とも近接しています。そして、ここが大事なところですが、その「内包性」をもたらす建築的な形式性の問題とセットで考えられています。単に空間的に覆う/包まれるということだけではなくて、建築形式がもたらし得るある効果が、他者との距離感を変容せしめたり、公的領域みたいなものを現わせしめるのではないかと。

「内包性」は《武蔵野プレイス》からつづくテーマでもあるわけです。武蔵野プレイスシンドロームというのがありまして、これは一般的なユーザーからの声なんですが、「ここに来ると“ダメ人間”が直るような気がする」とか、「自分も何かやってもいいかなという気になる」とか、あげくの果てには「恋に落ちる」とか、「“ぷれいす”への愛があふれる」というものさえあります(笑)。(twitterアカウント@mp_studies参照)

ちょっと脱線してしまいましたが、つまり、建築によって人が集まるだけじゃなくて、人を留まらせる力というか、人の感情を受けとめられる空間が重要で、しかもそれが複数性をもっていること。そうすることによって、シンクロニシティならぬポリクロニシティとでもいうようなことを発生させたいわけです。ばらばらであることと、まとまることとが、同時に起こってくるような、そういったことが建築の形式から生まれてくるようにしたい。そうすることによって、他者との関係に多元的な変容が起こる。

わかりやすくいえば、駅では大量の人が通過しているだけで何も起らないけれど、広場を囲むようにして三々五々ずっとたたずんでいる人が多くなると、何かが変性しやすい状態になるという感じですかね。そしてそうさせるのは、まぎれもなく建築の力。うまくいけばそこに公的領域、すなわち「世界」のようなものが現われてくる。私たちはそれを「場縁」と呼んだりもしています。

中井久夫さんが、「コプレゼンス」(co-presence:「共に居る」という意味)ということを言っていますが、それは臨床の現場では、何もしなくても、他者とともにただそこに居るだけで意味があるのだという話です。「オープン・ダイアローグ」とかとも関係するのかも知れません。とにかく他者とともに、ずっとそこに居続ける、留まり続けることは何かを変え得る。とても微妙なことのように見えて、実はそれは公共性というものを考える上で、重要な基底を成すんじゃないかといつも感じています。

川原田:そういう目論見から、建築によって、人を引き込こんで、できるだけ長く留まらせるような場をつくりたいと思っています。今回の岐南も、《武蔵野プレイス》とは違う手法ではありますが、いろいろな人があちこちから入ってくると同時に滞留できるような「ニューギナン」をめざしました。

比嘉:岐南では、軒をできるだけ低くつくったのも大きな特徴ですね。軒先は手で触れられるくらいの高さです。4m以上の高さから、屋根が身体を迎えにいくような寸法になっている。そのことで、《武蔵野プレイス》とはまた違ったかたちで、建築と身体とがある種の連続したものとなっているのです。かなりチャレンジングな寸法ですが、ここにたどりつくまでに非常に多くの原寸的なスタディと時間を要しました。軒先がこれよりもちょっと高いと筒抜けになるといいますか、身体と建築が離れてしまって、何かが流れ去ってしまう。その何かを取り逃がさないようにして、開かれながらもたまる状態といいますか、周りが四周抜けているけれど濃密な内部性があるという状態をめざしました。外から見ると抜けているけれど、中に入ると包まれ感があるような、《武蔵野プレイス》とはまた異なる「内包性」をつくり出したいと考えていました。

低層棟の躯体(施工中)。

エントランス付近の遊歩廊(施工中)。

石榑:軒の低さと中に入ったときの「包まれ感」は印象的でした。

比嘉:それが川の流れのように刻々と変わっていくというのが今回の特徴です。短辺方向の断面は、屋根下空間自体が、外部~軒下~内部~軒下~外部がワンセットになった分厚い境界領域としてつくられ、同時に外部の床面や緑からの反射が両方から回り込んで、空間を間接的な自然光で包み込むことが計算されています。しかも断面形状は刻々と変わっていくわけです。先端部分はほぼ完全なシンメトリーですが、それが徐々に変容していって、ぶわーっと大きくなっていく。内部を歩いていると、遠近感が撹乱され、それにともなって身体感覚的にも伸び縮みさせられるような気分になります。

「内包性」は「持続性」と言い換えてもいいかもしれません。歩くことで何かが開かれゆくような。《武蔵野プレイス》では、比較的小さな幾つもの空間が互いに反復・転移し合う形式をとることで、あるいはボッロミーニのように次々と空間に飲み込まれ続けることによって、空間の共鳴・共振のような状態(「乳化」と言っていますが)をつくり出そうとしています。そういう空間体験が人のアクティビティに影響を与えていくことが探求されているわけです。

今回の岐南では、ロバチェフスキー空間的 [3] というか、連続的な空間の変容、空間のたわみをつくることで、違うかたちでの「内包性」あるいは「持続性」を生み出す形式をさぐっていきました。その結果として、「ふわっ」となるようなセンシュアルな感覚が生まれてくる。

もうひとつ《武蔵野プレイス》における「空間の共鳴」に代わるものは、「距離の長さ」です。ひとつの遊歩廊で円弧状に最大150mくらいありますが、長い距離というものはそれだけで、異なるものたちを共存させやすいわけです。能の橋掛かりじゃないですが、異界が召還されやすい(笑)。しかも今お話したような空間の変容をともなっているわけです。そういった効果を「近さと遠さの縫合」と呼んでいますが、それが他者との距離感、つまりは身体と身体との関係性を変えていく。

変容する低層棟の天井(施工中)。

低層棟ロビー(施工中)。

低層棟室内(施工中)。

石榑:屋根の稜線のカーブが3本あって、それが合わさって2本になり1本になり、あるいはその幅が広くなったり狭くなったりするなかで、ある一定の高さで外側からは切りとられた軒の内側に、体感としてある「ふわっ」とした感覚が生まれるような空間を目指しておられるということかと思います。その中で、より具体的に人の居場所についてはどのように考えられていますか?

比嘉:大屋根下に内包された市民活動を担う部分については、概ね各スペースが線型に並んでいます。ということはほぼ各室にこの大きな軒下がある。あらゆる部分が内部と外部の境界領域、全周ぐるりと全てが遊歩廊というか縁側みたいな空間になっているわけです。したがって、室内の機能にしたがってグラデーションを生じながらも、曖昧な領域によって取り囲まれることで、具体的にここは何をする場所といった細かいアクティビティの区分けを気にすることもなく、あっちこっちが縁側のような、何でもありのような場になるのだと考えています。室内の個々の機能をむしろその外周部の境界領域が溶かし込むというか。そういうことを可能にするのが、遊歩廊を覆う物理的な軒先の寸法、そして距離の長さだと思っています。

<コンペから実務設計をとおして>

石榑:岐南町庁舎は、プロポーザルではなくコンペで案が選定され、建設されたことも特徴かと思います。コンペ案から変わったこと、もしくは一貫していたことは何でしょうか?

比嘉:確かにコンペ案件なんですが、とにかくこれを実現するのは非常に大変でした。設計期間が通常の半分くらいという超過密スケジュールだったのですが、結果的にはそれが幸いして、コンペ案は大筋のところではそのままのアイディアを保つことができたのではないかと思います。

石榑:北側の道路まで一体で利用するようなことは、当初から想定されていたのでしょうか?

比嘉:そうですね。軒の空間が道路を包含していくというのは、コンペのときも重要な提案でした。そもそも「ニューギナン」は、敷地を超えて岐南全体を覆う遊歩システムとして構想されていたわけですからね(笑)。かつての木曽川じゃないですが、町中に振れ延びていって場をつくるといったイメージ。実際には敷地境界で切断されているわけですが…。そういうと「プロセスプランニング論」っぽいですね。ちなみにその北側の軒先線が描く平面上のRを延ばしていくと、ほぼ岐南町の北の境界、つまりかつての木曽川の流跡の北限に接するようになっています。

石榑:庁舎北側の、どちらかといえば裏側にあたる場所の軒下にもずらりと造り付けのベンチが並んでいます。そうした場所に、散歩に来たおじいちゃんが溜まっていく状況を想像すると大変魅力的ですが、実現するまでには困難があったのではないですか?

比嘉:躯体を総量としてコントロールしているので、コスト増は発生していないのですが、まあよく実現できたなとは思います。実は、途中でやめろという話も持ち上がりましたが、そのときはすでに配筋が半分以上終わっていましたので(笑)。そんな感じのスリリングな現場でした。

《武蔵野プレイス》でも最初、長いベンチを考えていたのですが、浮浪者が来るからやめてくれとか、突起物をつけなさいと言われたりして大変でした。あのふくらんだお餅みたいなベンチは、人が寝れないための造形でもあるんです。でもできてみると、遊具のように馬乗りで座ったり、向き合って英会話を教えていたり、本来想定していなかったふるまいを生み出していて面白いです。

川原田:ハトが来るので絶対軒をつくってくれるなとも言われていました。そういうときには公的(official)という意味での公共性が前面に出てきますよね。管理という観点からは、やむを得ないことが多いわけですけど。

比嘉:あと、防衛の補助金が入るというのは非常に難しい面があって、普通にやるとサッシ周りが極端に野暮ったくなる。そこは結構難しかったですね。テクニカルな話ですが、サッシが気にならないように納めるのにだいぶ苦労しました。高い防音性能を要求されていて、防衛省が承認するやり方でないと認められない。意匠的にも非常にハードルが高かった。

<公共性もひとりの個人から>

石榑:コンペをJIAが支援をしていたこと、さらにはコンペ応募に際して大きな業績を要求されないことなどがメディアではとり上げられていました。そして審査員に行政側の人間がいなかったということも特徴ですね。

比嘉:審査員は西沢立衛さん、松隈洋さん、室伏次郎さんの三人だけでした。建築家三人だけというのも珍しいですが、審査委員長というものを置かず、三人がフラットな立場だったというのも面白い仕組みでしたね。

川原田:審査もかなりブラインドで、我々は二次に残っていることすら知らずに、公開審査にも行っていませんでしたので、そろそろ発表じゃないかとネットで調べたら、twitterか何かで誰かがつぶやいているのを見て知るという状況でした。ホントかなあこれって感じ(笑)。結局、審査委員の方々も、本当に最後の最後まで応募者が誰なのかさえ知らなかったようです。100%ブラインドでやっていたという非常に稀有なコンペだったんじゃないでしょうか。

石榑:行政の内側にコンペや建築に慣れている組織がなかったのも要因かと思います。仕事の難しさのお話もありましたが、そういった岐南町の行政側の意図はどのように庁舎設計に影響したでしょうか?

比嘉:岐南町は東日本大震災後の旧庁舎の耐震性能向上が急務であるということと、前町長が建設がらみの汚職で逮捕され、失脚したといったような経緯があり、それを払拭すべくクリーンなイメージを打ち出す必要があったようです。そういう事情がなかったら、おそらくこういうコンペにはなってなかったでしょうね。

コンペを企画したのは、主に小森雄一郎さんという行政の方なんですが、コンペそのものが、彼の情熱によって支えられていた。小森さんはもともと建築学科の出身で、卒業後東京で設計事務所に勤めた経歴もある一級建築士の方なのですが、自分が勤める町に、少しでも新しい風を吹かせたいという思いで、万難を排して、自分が理想と考えるコンペをつくり上げていったようです。

石榑:以前小森さんと話したとき、小森さん自身も《岐南町庁舎》は、まるで自分の作品のように思い入れがある、と語っておられました。

比嘉:そう言ってもらえるのはうれしいですね。しかしそういった無理がたたったためか、コンペ後彼は実質的にこのプロジェクトに関わることができなくなってしまいます。個人的には、自治体はこういう方を重用して、それなりの裁量権を与えて思う存分に活躍してもらった方が、町の人たちにとってもプラスになると思いますが、そうはならなかった。

行政(official)といっても、動かすのは個人であり、その如何によっては全く違う結果になるというのは、考えてみると大変なことですよね。でも今回、小森さんの姿を見て感じたのは、建築を学んだ人は、設計者として関わるだけではなく、発注者として関与するという可能性もあるんだなということです。建築のスキルがある人が発注者側に回ることで、むしろより大胆に新しい公共性を構築できるのかもしれません。

<高層と低層のハイブリッド>

宮下巧大:タワーの周りに膜のように広がっていくものがあるという庁舎の構成が、その後SANAAの日立のコンペ案や、府中の隈さんの案などにもみられ、岐南町は庁舎建築における新たなタイプの先駆けになったと思います。完成したこの形態が庁舎建築として効果的であったところをお聞きしたいです。

比嘉:庁舎建築は、これまでわりとシンボリックに建てるビルディングタイプが主流だったと思います。特に地方の自治体だと、気分的にお城の代替物といった扱いも少なくない。つまり自分たちの町の一番の象徴であるようなモニュメントになる傾向がある。

それに対して《岐南町庁舎》では、周りにコモンがとりつくことでシンボリックな欲望が相対化されています。そもそも役所のオフィスは、お城ではなく、市民のためにあるものですよね。そういう意味で、コモンが庁舎(official)を取り巻くことには、デモクラティックな効果があると思います。最初は変形敷地に合わせた苦肉の策だったのですが、結果としては、今おっしゃったようなプロジェクトの事例に先行して新しい形式を生み出すことができたのはよかったと思っています。

低層棟の屋根と庁舎棟(施工中)。

川原田:正確にいえば、庁舎のシンボル性はそれはそれで意味があるわけで、一概に退けるものでもなく、特にロードサイドの茫漠とした風景には、むしろ必要なんだと思います。今回もそういう意図でそれはちゃんとつくった。けれどもそれがお城のように孤立しているのではなく、街に延びていくものとして複合的に構築したということです。

比嘉:低層というのはバリアフリー的な側面もありますが、いろんな人が寄りつきやすいわけで、より偶然性に向けて開かれるわけですね。つまりは公共性を増すことができる。またこういう形式を取ることで、今回は庁舎棟だけに免震層を設けて、低層棟は通常の基礎としているのですが、これは工学的かつ経済的合理性の追求にもなっているわけです。

和田隆介:川のイメージからつくられた低層部に対して、庁舎の高層部はどのような考えをもとにつくられたのでしょうか?低層部との関係や、インテリアについてもお聞かせください。

比嘉:流跡のような平屋の低層部に対して庁舎棟は、川に対する直交座標系といいますか、最初は低層部とは対比的な論理でできていたのですが、だんだんと違うかたちではありますが、融合してきました。

石榑:コンペ案では中央にトップライトのあるプランになっていたかと思いますが、そこからどのように変化したのでしょうか?

比嘉:コンペ案では、中央が廊下と吹き抜けとなって、光と空気が流通するような構成となっていましたが、行政機能の詳細を詰めていく中で、フレキシビリティを重視し、各階執務室はできるだけまとまった構成になっていきました。その結果、南側の日当たりのよい、居心地のよい場所は、来館者にロビーとして開放することが可能となり、町民が主役という行政のポリシーを具現化するものにもなっています。

川原田:一番気を使ったのは、執務室の内包性ですね。各階ごとのロビーを含めて、執務室と一体になったほどよいルーム感をつくりたいと考えていました。執務室の機能性を重視しながらも、そこに関係のない人が居てもよい状態をつくるといったようなことです。

比嘉:そのための手立てとして、低層部とはまた違う方法で、梁型のない構造を考えていきました。躯体的には、柱に近い方ほど厚く、離れるほどに薄く、テーパーがかかっています。構造的に合理的な解決をしながらも、それらが室ごとの分節を超えて階全体に連続していくことで、まるで水底から水面を見上げたかのような、かつ幾つもの家型が連なったような空間感をもたらしています。流れつつも包まれるような、「内包感」をつくり出そうと。

執務室天井(施工中)。

庁舎棟ロビー(施工中)。

石榑:柱が立ち上がって斜めに梁がかかり全体として覆われているような空間で、執務空間として良いなと思いました。

比嘉:言ってみればキュビズムのような、凍れる水面というか。低層部が流れるようなゆったりとしたカーブでできているのに対して、直線的なものを組み合わせながらも、どこか水面を感じさせるようなものになっています。外壁のPCルーバーも微妙に角度をつけて交差していくことで、モアレのようなゆらぎを直線的な要素だけで生み出したいと考えていました。

川原田:各階執務スペースに連続する余白のようなロビーを南側に設け、さらにロビーの両端に階段を設けることで、行き止まりがなく廻遊できるようにしました。低層部の歩廊ともつながるような感じです。こうしてふらっと訪れた町の人が違和感なく存在できるような場をつくろうと考えました。

気をつけないといけないのは、最近は庁舎というと市民協働スペースや休日解放ばかりがクローズアップされがちですが、庁舎はコミュニティ・センターではないので、基本はやっぱりオフィスなんです。主役の一方はやはり職員なわけで、働きやすい環境をつくるということがメインとなります。執務空間としての性能、セキュリティ等、そういった部分がきちんとワークしないと行政機能自体が落ちてしまうわけです。職員も気持ちよくならないと、公共性は生まれない(笑)。そういったことを大前提とした上で、職員と利用者が同じ空間を快適に共有するという視点が大事だと考えていました。

波のような天井面と川のゆらぎのようなブリーズソレイユに包まれた居心地のよいワンルームの中で、積極的に市民協働に発展する人もいれば、用はないけどただぼーっと街を眺めている人がいてもいい。それが両方あっても不自然じゃないという状態をつくることをめざしました。そういった大らかな空間をつくるためには、ルームのスケール感というか、身体と関わる空間のプロポーションが特に重要となってきます。

岐南町庁舎 既存棟解体工事がほぼ完了し、外観全体の全貌が見え始める。 撮影・小森雄一郎

岐南町庁舎 最新状況(外構工事中) 撮影・小森雄一郎

岐南町庁舎 最新状況(外構工事中) 撮影・小森雄一郎

岐南町庁舎 最新状況(外構工事中) 撮影・小森雄一郎

<建築が公共性をつくる>

石榑:《武蔵野プレイス》から《岐南町庁舎》にかけて、内包性を持った場所を公共空間としてつくることが重要だというお話でした。現在、《成東駅前観光交流センター》や《桃山小中一貫教育校校舎》など、次々に公共建築を手がけられていますが、図書館や庁舎に限らず、広く公共建築における場所の意味や、求められる公共性、公共の意味について最後にもう一度お聞かせください。

比嘉:たとえば、《武蔵野プレイス》の場合、横に大きいショッピングセンターがありますが、やはり消費空間は人を惹き付けるわけです。そういったことから、誰もが自由に楽しく過ごせるショッピングモールの方がむしろパブリックなんじゃないか、という公共論もありますよね。しかしあれは消費がなくなったら人を惹き付けないわけですし、消費を介在するということは、お金がないと楽しくないということになる。やはり公共施設の場合は、消費無しで人を惹き付けたい。じゃあどうするのか。建築があるじゃないかと(笑)。建築はお金(消費)がなくても、いつ行っても、壊されない限りはずっとそこにとどまっている。建築はコプレゼンスなんです。

川原田:武蔵野市はかなりやる気のある行政で、いろいろな事業をやっていて、コミュニティセンターなどもかなり利用率が高い。けれど利用者の分布をみると、意識の高い市民が繰り返し使っている一方で、全然使っていない人も相当数いるという状況があった。それは果たして公共といえるのかという議論が最初にありました。

比嘉:やや語弊のある言い方かもしれませんが、公共はどちらかというと「意識の低いイノベーション」でなければならない。やる気がある人から、やる気のない人まで、入り混じっているのが公共。ほんとは江戸時代の銭湯みたいなものが一番いい(笑)。

川原田:だからこそ人を惹き付ける、ココへ来たくなるような場所をつくることが重要なんですよね。そういう磁力がないと公共は立ち上がらない気がしています。《武蔵野プレイス》は、そういった意識からつくられたもので、幸いなことにオープン後、あらゆる世代が集まる施設となっていて、「市民のたまり場」と呼ばれているようです。

比嘉:図式的にいえば、先程の権力的公共性に対して市民的公共性があると。公共施設は、その市民的公共性を具現化するものであるという、そういったスタンスに限界があるということだと思います。でも当然ながら、単に公共圏から親密圏へ再帰的に移行するということにはならないわけで(最近は、親密圏で何とかするしかない的な話が多いような気がしますが)、第三項が必要であると。近年人のつながりとか居場所論がさかんなのもそういうことでしょうね。公共のオルタナティブが模索されている。

かといって、誤解をおそれずにいえば、最近盛んなソーシャル・アクティビスト的というか、ソーシャル・メディア的な場づくりには、やや違和感があります。もちろんそれはそれでいいのですが、それは公共性とは違うモメントだと思うんですよね。たとえば「みんなの○○」は、社会的ではあっても、必ずしも公共的ではない。それはたぶん共感をベースとしているからだと思います。もちろんそれがよくないっていっているわけではなくて、なんとなく一緒くたになっている社会性と公共性とを、別なものととらえると、いろいろ見えてくるんじゃないかということです。公共性は「みんな」の中にあるものではなくて、その外側にある何かなんじゃないかと。

川原田:「みんな」をベースにしてしまうと、何かをやる人というあらかじめ絞られた人のための建築になってしまいます。そうすると、だいたい建築は消えてしまってよくて、コミュニティだけあればよいという方向性になっていく。アクティビティ至上主義というか。アクティビティがすべてで、極端にいえば建築はいらないというような。でもむしろアクティビティあるいはコミュニティを立ち上げられない人のためにこそ公共はある。その人たちのための場を用意するという意味でも、公共建築にできることは大きいんじゃないかな、という気持ちでやっています。

石榑:これから立ち上げる庁舎においては、公共空間を使う主体として意識の高くない人を抱え込む方が、よほど公共としては持続性が高い。よく公共建築で民間団体が多数想定されていて、使い方や関係性についてワークショップをやったりしますが、むしろそこではないということですね。

比嘉:もちろんそれはそれで大事で、私たちもワークショップを積極的にやっていますが、それはアクティビティを考える必要条件みたいなもので、十分条件ではないわけです。問題はそこから先。そこで終わっちゃうと、単に顕在化しやすい社会の欲望を建築化しただけになる。社会性から公共性へは何かしらジャンプが必要で、それはまさしく建築的な問題でもあると思うのです。

最近建築家たちは、暗黙の空気を察知してか、自分たちは社会のニーズをかたちにしているだけですからといった感じで、建築隠しといいますか、作為性や計画性を必死に消そうとしているようにも見えますが、もっと堂々と「建築こそが公共性をつくるのだ」と言ってほしいんですよね(笑)。

市川紘司:実際に拝見して裏の小径の空間が非常に良いと思いました。理由づけられないような空間に、行政の想定を超えた使われ方があったからです。形を重視した結果あまった空間なのかな、というふうに一見見えるんですが、お話を聞くと、こういう場所があるからこそ想定外のことが建築に起き得る。「悪い空間」というか、デッドスペースではない「裏」をつくることに成功していると思います。反スーパーフラット的と言ってもいいと思います。平面も屋根も平で均質な光が落ちてくるような、健康で良心的な人だけが集まるだけではない公共空間を感じました。

比嘉:街路から街路を結ぶ歩廊は、マイナーと見えるような小さな経路もすべて重要なアクターなんですよね。そういう一見ムダと思われるようなものも含めて、無数のアスペクトが同時存在するような状態をつくり出したいと考えていました。建築というモノを介在することで生成してくる複数性というか、可塑性というか。公共性は社会性を超えた先にあるものというのはそういう意味です。てらいもなくいえば、他者とともに生きる喜びを生み出すものが建築なんじゃないかと。

最後に現在手がけている公共施設についてですが、《成東駅前観光交流センター》は、九十九里の玄関口をうたう成東駅前に建つ小さな公共施設で、積極的に地元産材をアピールしようという木造建築です。地元でワークショップを何回も繰り返しているうちに、要望が多様化してきて、機能が入りきれないくらいになってきているのですが、それをむしろ前向きにとらえて、アドホックな木造の架構の繁茂と共に、積極的な雑多性というものをまるごと引き受けるかたちで、その諸々全部を内包するような屋根が架かっていきます。抜けてはいるけど内包性があるという点では、岐南との共通点があります。

《桃山小中一貫教育校校舎》は、とにかく筑波山を南に臨む桜川の土地の魅力がすばらしく、その力を生かしきったような建築のあり方を、教育空間として追求していこうというプロジェクトです。同時に、室内空間が肥大化し、それにともなって「内なるソサエティ」化していっているようにみえる昨今の学校建築に対して、オルタナティブを示してみたいと。

そこでGlobal Corridor(廻廊)という概念を構築しながら、学校建築というものを広く、普遍的な学びの場としてとらえ直し、それこそグローバルにBCまで遡って(笑)、そこから一気に未来まで吹き抜けるような時空間の中で考えていこうという無謀な構想です(笑)。今日の話につなげていえば、ポリフォニックに反復・循環する柱のリズムによって、新しい「内包性」を生み出しつつ、「社会性」から「公共性」への転換を建築によってつくり出していこうという試みでもあります。このプロジェクトも現在、活発なワークショップが進行中です。

〈kwhgアーキテクツにて〉

ニューバビロン:「芸術」と「政治」の統一的実践を目指した領域横断的な前衛グループであるシチュアシオニスト・インターナショナルのメンバー、コンスタント・ニーヴェンホイスによる架空のプロジェクト。人々の活動によって自在に変化し続ける集住体が、既存の都市にオーバーレイする浮遊都市。

ヴィジオネール:フランス革命前後の、ルドゥーやルクー、ブレなど、過激で幻想的な仮想建築を構想した建築家たちを指す。

ロバチェフスキー空間:ロシアの数学者ニコライ・ロバチェフスキー(1792-1856)が創始者とされる、非ユークリッド幾何学のひとつである双曲幾何学にもとづく空間。

2016/10/06

感動し、大変共感しました!公共とは、意識の低いイノベーション、社会性から公共性へはジャンプが必要。建築が公共性をつくる。他者と共に生きる喜びを生み出すのが建築。内包性と公共性。ありがとうございます!

2017/06/21

積極的に過去や地勢に接続しようとしている一方で、未来の姿を想像していること、

要求に直接答える一方で、裏に大きな物語を背負い込んでいること、

設計への姿勢そのものが他者を巻き込んだ内包性を示していることが印象的です。