1. 「伊藤さんが助役・町長時代に郷土出身の建築家・大高正人氏と三春におけるまちづくり・公共施設建設に取り組んできたことがその後のまちづくりの教訓として活かされているのでしょうか、また福島原発災害からの地域再生の思いにどう繋がっているのでしょうか。」

(1)大高正人先生のまちづくり思想

三春町のまちづくりや原発災害への対応は、三春町出身の建築家・大高正人先生から学んだまちづくりの思想と深く結びついている。

1)住民本位のまちづくり

基本構想の段階から行政の立場優先の発想や補助事業の枠にとらわれるのではなく、住民にとって何が必要かをまず考えること、そのために関連情報の収集を含む基礎調査にしっかり時間をかけること。

その過程では、関係住民との共同思考を重視すること。それによって培われた住民自治の力が、事業実施の成否を決めることになる。大高先生は、共同思考ということのお手本を私たちに身をもって示してこられた。

2)政治的(行政的)リ-ダ-シップは限定的に

上に立つ者は、政治的リ-ダ-シップの発揮に抑制的であること。時間はかかっても、役場職員や関係町民の主体性を尊重すること。それは、私に対する戒めでもあった。大高先生は、その姿勢を、根気強く貫かれた。

3)「三春らしさ」へのこだわり

1976年に大高正人先生を講師に招いてまちづくり講演会を開催した。未来の三春について「広い歩道に沿って街路樹や花壇が並び、ロ-タリ-の噴水の周りには鳩が群がっている」姿を提案した時に、大高先生から「都会の真似事ではだめだ」、「町民みんなで考えて、自分たちが納得できるまちづくりをすることが大事」と厳しく批判された。それが契機で、役場職員や関係町民の間でも、「三春らしさとはなにか」へのこだわりが定着することになった。

歴史民俗資料館、三春交流館「まほら」などの設計・建設や都市計画の進め方などにおいても、大高先生は「三春らしさ」へのこだわりを、身をもって実践された。

(2)大高正人先生と三春町における原発災害対策

上記のような大高正人先生のまちづくり思想が三春町の行政体質となって根づいていたことが、災害対策にも発揮されてきた。

1)町独自の、町民本位の原発事故防災対策

三春町では、原発事故発生後、国や県からの情報にだけ依存するのではなく、町独自でも情報収集に努め、広報活動を行ってきた。例えば、原発立地町から避難して三春町役場に臨時連絡所を開いていた幹部職員からの現地情報や、町在住の外人教師からの海外ネット情報を積極的に収集していた。また、チェルノブイリ原発事故以降、線量計を所持していた住民もいて、原発事故後継続して放射線量を計測し、随時その結果が役場に連絡された。国では公表しなかったプル-ム拡散のSPEEDIの図面を、町の職員が海外ネットで検索して、町の災害対策本部の壁面に貼られていた。

三春町には、国からの避難指示は出されなかったが、これらの独自の情報網によって、町独自の判断で町民の防災対策(屋内退避、安定ヨウ素剤の配布、町民避難の備えなど)を実施してきた。三春町の役場職員や町民が自前の情報収集力をもっていたことが、緊急時に大きな力を発揮したのである。

2)避難者受入れ対策

1995年阪神淡路大震災の際の三春町職員のボランティア活動の経験も大いに役立った。また7つのまちづくり協会ごとに設置した緊急避難所の設置・運営においても、三春町に根づいている住民自治の力が発揮された。まちづくり協会のメンバ-が、避難者に自宅の風呂を提供してくれたし、防寒具や食材の調達、給食など、役場主体の対応だけではできないことが多かった。

これらの住民自治の力が発揮されたので、町行政は、余裕をもって地震災害対策や、原発事故の防災対策に力を振り向けることができたともいえる。その後、仮設住宅の建設や、避難者に対する福祉・教育等の公共サ-ビスの提供なども、避難自治体の葛尾村・富岡町と連携して取り組むことができた[1][2]。

2.「伊藤さんは原発災害に対する賠償問題と三春ダム建設当時の補償問題を比較し、それぞれの生活再建策に大きな違いがあることを指摘しておられます。まず、三春ダム建設に伴う補償問題や生活再建策についての体験をお話ください。」

(1) 三春ダム建設当時の補償基準問題

三春町にとって幸いだったのは、三春ダムの補償問題に取り組む際に、補償理論の第一人者であった華山謙先生(当時東京工業大学教授、一橋大学・都留重人先生のゼミ仲間)から様々なアドバイスをいただいたことである。

当時、川辺川ダム、八場ダムとともに“三大こじれダム”と称された三春ダムが大きく前進できたのは、華山先生のお陰であったと思う。

1)「一般補償要綱」(公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱)1962年

公共・公益事業に必要な土地等の収用・使用に関する基本法として「土地収用法」(1951年)が制定され、公共性の認定手続きが定められた。さらに1961年には「公共用地の取得に関する特別措置法」が制定され、それにもとづいて「損失補償基準」が設けられたのである。

三春ダムも、この基準にもとづいて補償交渉が行われることになったが、「物件補償」は近傍類似の取引価格で行う、となっていたが、それでは生活再建は成り立たないと、華山先生は批判していた。

2)「公共補償要綱」(公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱)1967年

他方、私人に対する一般損失補償とは別に、地方自治体等の公共機関に対する補償基準も定められた。公共補償基準では、物件評価額ではなく、再建価格(減価償却費を控除しない建設費補償)で補償されることとなった。いわば「機能回復補償」の考え方が、公共補償には採り入れられたのである。

3)華山先生の問題提起

華山先生は、一般補償基準でも、公共補償基準の「機能回復補償」を「生活再建補償」と読み替えて、適用されるべきだと主張された。

その論拠の一つは、「財産権的補償」において、『市場経済妥当の仮設』が成立しない場合、通常の近傍類似の取引き価格では、代替資産を取得することは困難であり、したがって正当な補償とはみなされないということ。

物件補償のほかにも、通常生じる損失の補償(通損補償)として、移転料、立木補償、営業補償、農業補償、漁業補償、残地補償などが、補償項目として挙げられてはいるものの、実費弁済が原則とされ、算定基準があいまいであること。

第二の論拠として、華山先生は「生活権的補償」項目として仮住居費、移転先選定費、移転雑費などがあるが、そのほかにも「逸失利益の補填」として、天恵物(その土地での生活によって獲得できる山で採れるキノコなど)補償、水源補償、副業補償、し尿処理補償、入会権補償など、“墳墓の地” における相互扶助共同体を奪われることによる損失補償も忘れられてはならないとしている。

第三の論拠として、移転先での生活再建は、再就職先を探すことが難しいことなど、短期間では困難であるので、その間の「生活権的補償」も必要とされること。補償基準では否定されている「精神補償」も、その観点から見直されるべきであると主張された。

(2) ダム起業者と水没地権者団体との補償交渉

ダム起業者(建設省)は、現行の「一般補償要綱」をいかに運用するかについて腐心し、考えられる限りのギリギリの拡張解釈によって被補償者の要求に極力応じようとしていた。

水没移転者もまた、華山先生の補償理論を学びながら、粘り強く団体交渉に臨んだ。そして、最終的には、補償基準の拡張解釈によって生活権的補償が大幅に取り入れられて、補償交渉は妥結した。それによってダム移転者の生活再建の道が開かれ、ダム建設計画も順調に進められることになったのである。

(3) 水没移転者の生活再建対策

ダム補償が妥当な基準でなされれば、水没移転者の生活再建は個人責任に任せればよいというものではない。ダム起業者(建設省)と福島県は、生活再建支援策を策定し、それにもとづいて、「生活再建相談所」をダム建設予定地のど真ん中に開設し、代替土地・建物の斡旋、職業の紹介、職業訓練などを、早い段階からおこなった。

また、水没者の生活再建意向調査にもとづいて、集団移転地の確保や代替農地造成事業を、関係市町村と協議し、積極的に実施した。

(4) ダム周辺地域計画

「ダムの村は滅びる」ということにならないように、国では「水源地域整備特別措置法」(昭48)を制定し、それにもとづいて、県知事は三春町と協議して「水源地域整備計画」をたてて、国の高率補助を得て、さまざまな事業を実施した。

ダム建設にともなう水没移転者に対する以上のような損失補償や生活再建対策は、原発事故の避難者にも適用されるべきだと思われる[3]。

3.「三春ダム建設にともなう水没者対策と比較して、福島第一原発事故被災者に対する補償や生活再建対策を、どのようにみておられますか」

私は、原発事故被災者に対する補償問題や生活再建対策に直接関わる立場にはなかったので、傍観者的な印象を語ることしかできないが。

(1) 原発事故被災者に対する補償責任と補償基準

ダム建設の場合には、国が事業主体であり、したがって補償責任も明確であった。それに対して、原発政策は国策として進められたが、事業主体は民間企業(東電)である。そのような場合、公共性はどのように認定され、補償責任についても電力会社と国との関係はどうなのか、そのなかで補償基準はどのように定められ、どのように見直されたのか、私たちには判然としない。

また、また補償基準に関する事業者と被災者組織との補償交渉はどのように組織的に行われてきたのかも明白ではない。明らかにされないまま、ずるずるとなし崩し的に個人的な補償契約が進行してきたのではなかったかと思う。

(2) 緊急避難指示に関する地域区分と被災住民の安全確保

原発事故発生に伴う予防的緊急避難指示は、現地対策本部が機能しなかったので、官邸が実施した。その後の事故進展状況と放射性物質拡散予測情報(SPEEDI)にもとづく緊急避難指示も後手に回って、事故発生から40日も経った2011年4月22日に、ようやく警戒区域・緊急避難準備区域・計画的避難区域の三区分が定められた。被災住民の安全を重視すれば、もっと迅速な措置が取られるべきであった。

避難指示区域区分は、三春ダムにはなかった問題ではあるが、その判定基準とされたモニタリング情報にはさまざまな問題があったばかりでなく、後述するように、国の避難指示以外の任意避難者の扱いにも、問題が生じることになった。

(3) 避難指示解除に関する地域区分と避難者に対する補償基準

避難者を、仮設住宅の劣悪な生活環境にいつまでも放置しておくことは許されない。政府は、2011年12月18日になって、避難指示解除に関する地域区分として、帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域を指定した。

今度の場合も、地域区分の判定基準とされた放射線情報(20mSv/y)も、被災者が納得できるような裏付けのあるものではなかったし、あくまでも帰還を前提とした地域区分であり、移住選択者に対する方針は示されなかった。

上記の地域区分に合わせて、財産権的補償基準も示されたが、資産評価額を基準として避難解除指示期間に応じて減額して損失補償するという内容であり、三春ダム移転者に対する補償基準とは驚くべき違いがあった。

他方、三春ダムでは否定された精神的賠償として、避難指示解除までの一時避難期間だけ、月10万円が給付されることになったが、これは不適切な表現であって、一時避難期間の生活権補償というべきである。

帰還選択者と移住選択者のどちらに対しても、三春ダムの場合のような生活再建補償基準は示されていないように思われる。除染等によって帰還条件は整備するから、帰還後の生活再建は自己責任でということであろうか。もしそうであるとすれば、あまりにも酷な話ではないか。

2017.6.28、田村泰生氏撮影

4.「チェルノブイリ事故対策と比較することも重要であるとも述べておられますが」

(1) 三春町における土壌汚染状況測定と核種別放射線量の測定

つぎのような三春での経験から、チェルノブイリにおける地域区分の考え方は参考にすべきであろうと思われた。

福島原発事故発生の直後、3月16日朝、NHK取材班と木村真三博士一行が三春町に立ち寄られ、モニタリングを実施中の一町民を技術指導され、そこで採取した土壌汚染サンプルの検査結果が、後日公表された。(NHK ETV特集取材班「ホットスポット」講談社P.29)

三春町は、空間線量のシ-ベルト値は、比較的に低いのに、実際にはそうでもなく、特に半減期の短い放射性ヨウ素やテルルは高いレベルで検出された。国県の指示を待たないで、原発事故防災対策を取ったことが適切な判断だったことが裏付けられた。

さらに、半減期6時間というテクネチウムが見つかったことは、すでに炉心溶融が起こっていることを示していたとのことであった。

核種別の健康影響や、「シ-ベルト」指標というものの制約を考えても、土壌汚染状況測定や核種別放射線量の測定が、放射能汚染の実態把握のためには必要ではなかったかと思われる。

福島原発の防災拠点施設(オフサイトセンター)にも、土壌検定装置も核種別測定装置や、迅速にモニタリング値を広報するシステムが備えられていた。それらは、チェルノブイリ事故を前例として整備されたものと思われる。

震災でそれらがどのように損傷し、どのように復旧対策がとられたのか、不明である。何故か、県モニタリングチ-ムは一日だけで解散し、それ以降、モニタリング活動は事実上放棄されてしまった。

そのような行政責任が問われるべき重大な事態の解明が、三つの事故調査報告書でも全く行われていない。未だに闇の中である。

(2) チェルノブイリにおける地域区分との比較

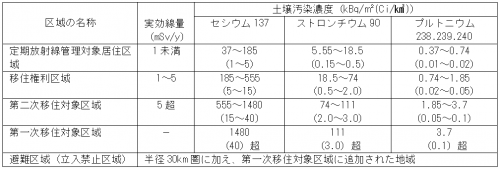

チェルノブイリでは、土壌汚染測定ならびに核種別の測定が行われていて、事故発生から5年後に、被災3か国が決めた汚染地区分は、その測定値に基づいて決められている。

ベラルーシ政府報告書によると放射線汚染による地域区分は下表のようになっている。

ベラルーシ共和国非常事態省チェルノブイリ原発事故被害対策局編、日本ベラルーシ友好協会監訳、「チェルノブイリ原発事故 ベラルーシ政府報告書」、産学社、2013年、p.46

原発事故によって、宅地、農地、山林、水域の別なしに大量の放射性物質が降り注ぎ、沈着した。それが簡単に除去できるレベルのものかどうかは、被災者がもっとも知りたいことである。チェルノブイリでは、それに即して土壌汚染測定値に基づいて地域指定された。健康への影響は、核種別でも違いがあるのだから、核種別測定値(ベクレル)で示されたことも重要である。わが国のような空間線量率(シ-ベルト)という漠たる数値による地域区分よりも、被災者にとってはるかに納得しやすい。

地域区分の内容は、立ち入り禁止区域(半径30km圏)、移住対象区域(5mSv/y~)、移住権利区域(1~5mSv/y)、放射線管理居住区域(1 mSv/y未満)の4区域である。

特記すべきは、移住権利区域(1~5mSv/y)の設定である。放射能汚染レベルが低い区域であっても、移住を選択する権利は認めている。移住による生活再建を国も支援するということでもあろう。わが国で、移住選択権が認められず、任意避難者扱いをされて、肩身の狭い思いをした人たちのことを思わないではいられない。

2011年12月に、避難指示区域から避難指示解除(=帰還)時期による区域に切り替えたわが国では、避難指示解除が現在進められているが、総じて帰還を選択する人は1割足らずで、一時避難者の9割は、移住による生活再建支援を求めて悩んでいる。

個人の安全重視と基本的人権の尊重が基本にあれば、移住選択権という考え方は、当然生まれるはずである。「帰還」時期による地域区分は、国や企業者の都合優先の発想ではないだろうか。

(3) 移住選択者に対する生活再建支援策

チェルノブイリでは、原発事故にともなう移住者に対して、どのような生活再建支援策がとられたのか、私は詳しくは知らない。

我が国では、除染などによって生活環境を回復させ、避難指示解除(帰還)を急ぐことが被災地復興の目標とされ、関係自治体も国県も、もっぱらその対策に専念することになったように思われる。移住選択者に対する生活再建支援策は、どのようにおこなわれているのだろうか。

ふるさとへの帰還条件は整えますから、その先の生活再建は、各自の自己責任で行ってくださいということであるとすれば、許しがたい。

放射能汚染による環境破壊は、そんな簡単なことで解消するものだろうか。避難を余儀なくされている生活者は、自然環境・コミュニテイ環境・生活基盤などの回復について、もっと現実的に、もっとク-ルに、もっと総合的に判断している。

したがって、避難指示が解除されても、実際に帰還したのは一割足らずで、ほとんどの避難者は既に移住を選択しているか、生活再建方針を決めかねている。「ふるさと」に対する溢れるほどの愛着を感じながらである。

それにもかかわらず、国や電力会社は、被災者の移住選択権を尊重することなく、それに合わせた補償基準や生活再建支援策も、十分明示してはいないように思われる。

5.「原発事故被災地域への支援策のあり方について、三春町では葛尾村、富岡町などからの避難者を受け入れてきましたが、これらの経験を踏まえて、被災住民や被災地域への支援策のあり方についてどのようにお考えでしょうか。」

原発事故災害をなるべく小さく見せ、再稼働を急ぎたい電力会社や政府の立場と、「ふるさと復興」と自治体の存続にこだわりたい被災地の立場とが結びついて、被災地の復興プロジェクトが喧伝されている。しかし、放射能汚染による環境破壊、コミュニテイ崩壊、生活基盤の喪失など、厳しい現実に直面していて、避難指示解除されても実際に帰還する人は誠に少ない。

しかし、被災者は、ふるさとへの愛着と、建前としての帰還願望から、移住による生活再建対策を公然とは進めかねているようにも感じられる。

受け入れ自治体もまた、被災自治体の立場に配慮して、避難者の移住受け入れ対策に積極的に取り組むことを控えている。

しかし、原発事故からすでに6年余が経過している。被災自治体と避難住民がおかれている不安定な状況は、一日も早く解消されなければならない。

受け入れ自治体としても、従来のこだわりを捨てて、明るい展望が開けるように共に努力すべきである。

被災地市町村の復興対策ならびに住民の帰還条件整備は、厳しい現実を直視しながら、長期的視点で取り組む必要がある。そして、避難者の生活再建が、なによりも優先課題とされなければならない。

三春町では、葛尾村や富岡町の災害公営住宅が完成し、入居している。個別に自己住宅を取得している人たちも少なくない。そうは言うものの、避難者は、いまなお生活再建に様々な課題を抱えて悩んでいる。移住と帰還の選択を決めかねて迷っている人たちも多い。

具体的な解決の方向は、被災自治体と受け入れ自治体が、「第二の住民票」、「ふるさと住民票」の協定を結ぶことによって、「二地域居住」のシステムを確立することである。そして、移住者も一般住民と同じように行政サ-ビスが利用でき、コミュニテイ生活を享受できるように配慮したい。

二地域居住を想定した住宅対策についても、禍をもって福となすような試みを期待したい。たとえば、農園付き住宅、低コスト省エネ住宅、自然エネルギ-自給集落など。

葛尾村では、渓流利用の小規模水力発電が災害時に威力を発揮した。森林や畜産などのバイオマス資源も含めて、自然エネルギ-源が豊富にあるし、三春ダムにも潜在的な水力発電能力が残されている。葛尾村と三春町の建設業組合が事業主体となって復興公営住宅を建設したように、自然エネルギ-の地産地消による地域循環型の豊かな地域づくりを、両町村が力を合わせて実現する条件はある。

農業振興策としても、葛尾村の高地農業と三春町の都市近郊農業を組み合わせた農業経営の可能性には魅力がある。

教育交流でも、さまざまな条件に恵まれている。

以上のように、被災自治体と受け入れ自治体との関係を、復興支援の枠をこえて、共存共栄の可能性を探っていくことを期待したい。

原発被災自治体そして周辺の自治体こそ、脱原発時代を先取りした地域政策に意欲的に取り組むべきである。脱原発は地方自治体からの積上げがなければ実現しない。避難指示解除になって、いよいよ一時避難の生活権補償などの支援が打ち切られる来年3月あたりが、次の展開の工夫をしなければならない大きな節目になるかもしれない[4]。

蓑原敬・松隈洋・中島直人、『建築家 大高正人の仕事』、エクスナレッジ、2014年2月

中島直人、『三春建築賞』による地域の建築文化向上の試み』、日本建築学会「建築雑誌」vol.132 no.1698、2017年5月

華山謙、『用地補償の手引』、鹿島出版会、1982年

伊藤寛、『避難者の生活再建と地域再生』、ふくしま復興支援フォーラムNo.65、2014年4月

最近のコメント